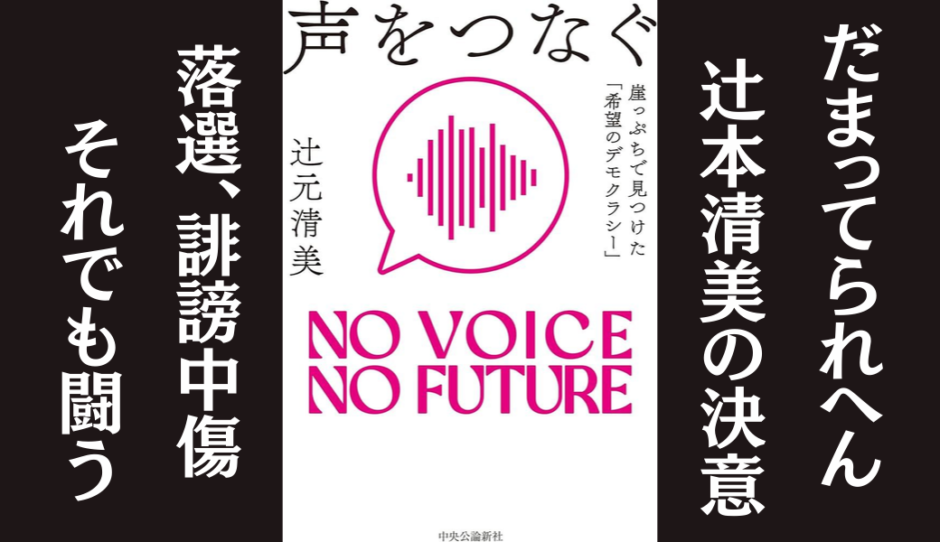

「ゼロからの再出発」 辻元清美氏が語る25年間の軌跡と日本の未来

声をつなぐ 崖っぷちで見つけた「希望のデモクラシー」」は、2022年に発行。

2021年の衆議院選挙落選からわずか約1年、彼女はいかにしてこの逆境を乗り越えたのでしょうか。

本書には、辻本氏が25年間の政治活動で直面した現実、そして未来への希望が詰まった本です。

落選、そして手紙がくれた光

2021年10月31日、辻元氏は衆議院選挙大阪10区で落選。比例復活も叶わず、約25年間続けてきた衆議院議員生活に幕を閉じました。

「政治家として否定された」「負けたやつは黙れ」という心ない声に晒されながらも、彼女は「この先どうすべきか」自問自答を繰り返します。そんな中、辻元氏の心を大きく揺さぶったのが、見ず知らずの30代女性から届いた一通の手紙でした。

「親や家族の存在も知らずに、生まれて間もなくからずっと児童養護施設で育ちました」とつづられた手紙には、辻元氏の政治活動に勇気づけられてきたこと、そして「もう一度、国会の場で、私たちの思いを届けてほしい」という切実な願いが込められていました。彼女は、この手紙をきっかけに、選挙で託された6万6943人分の思いに応えたいという決意を新たにします。

辻元清美氏、全国行脚へ

2022年、辻元氏は参議院全国比例区からの出馬を決意。選挙戦に向けて「全国行脚」と題し、リュックサックとスニーカー姿で、44都道府県を巡りました。

2022年3月には事務所にハンマーを持った男が侵入する事件も発生。「本人に危害を加えようと考えていた」という供述もあり、身の危険を感じながらも、彼女は全国の人々の声を聴き続けました。

熊本県人吉市では、2020年7月の球磨川氾濫で被災した店主と出会います。

「温暖化など気候変動を止めないと、日本中、同じような現象が起きる」という言葉に、辻元氏は改めて気候変動問題の深刻さを痛感しました。

地方で見つけた希望の光

厳しい現実を目の当たりにする一方で、希望の光もありました。大阪では、NPO法人「HUBchari(ハブチャリ)」がホームレスの人々に就労機会を提供しながら、放置自転車問題の解決に取り組んでいました。

また、環境アクティビストのeri氏は、自身が経営するヴィンテージショップを通じて、若者たちにサステナビリティなライフスタイルを提案しています。これらの活動は、社会課題の解決と経済活動を両立させる、新しい社会のあり方を示唆しています。

なぜ、女性議員は少ないのか?

辻元氏は、2021年の衆議院選挙落選に際し、「女、女と言っているから落ちたんだ」「女の集会なんかやるからだ」といった言葉を投げつけられました。2021年の衆議院選挙では、大阪の小選挙区で当選した女性議員はゼロ。これは先進国では極めて異例のことです。

1946年、日本は女性に選挙権と被選挙権を認めました。当時の女性議員比率は8.4%でしたが、75年以上経った現在も、その割合はほとんど変わっていません。

辻元氏は、長年、選択的夫婦別姓制度やLGBTQ+の権利擁護を訴えてきましたが、実現には至っていません。「ジェンダー平等という政策は有権者に届きにくい」という現実を、彼女は痛感しています。

ヘイトスピーチの影に怯える社会

2022年3月、辻元氏の事務所が襲撃されました。 犯人は「12月に辻元議員に危害を加えようとした」と供述しており、ヘイトスピーチの影響が懸念されています。

辻元氏は、インターネット上で拡散されるヘイトスピーチの危険性を訴え、民主主義社会における言論の自由とのバランスについて改めて問題提起をしています。

まとめ

辻元氏の経験を通して、日本の政治や社会が抱える問題を具体的に知ることができる本書。

特に、ジェンダー平等やヘイトスピーチは、私たち一人ひとりが真剣に向き合っていくべき課題だと思いました。

本の目次と要約

はじめに――落選が私に教えてくれたこと

2021年の衆議院選挙で落選した後、辻元氏は全国を回り、人々の声を聞いた。そして、社会の様々な問題を解決するために、再び政治の場に戻ることを決意した。

第1章 全国行脚から見えてきたニッポン

落選後、辻元氏は瀬戸内寂聴氏との再会やボランティア活動を通して、人々の苦しみや社会問題を目の当たりにする。地方の過疎化、介護現場の疲弊、若者の貧困など、様々な問題が山積している現状が描かれている。

第2章 落選した衆議院選挙、何が起きていたのか

2021年の衆議院選挙で落選した原因を振り返りながら、当時の政治状況や社会の変化について分析している。

第3章 永田町と霞が関がやるべきこと

国会議員の仕事内容や国会と官僚の関係性について解説し、政治が抱える課題や改善点について論じている。

第4章 日本はなぜ、女性議員が少ないのか

日本のジェンダーギャップ指数が低い現状を踏まえながら、女性議員が少ない理由や課題について考察している。「票ハラスメント」や「内助の功」といった問題にも触れられている。

第5章 社会の間―ヘイトと誹謗中傷と民主主義

ヘイトスピーチや誹謗中傷の問題を通して、現代社会における民主主義のあり方について考察している。