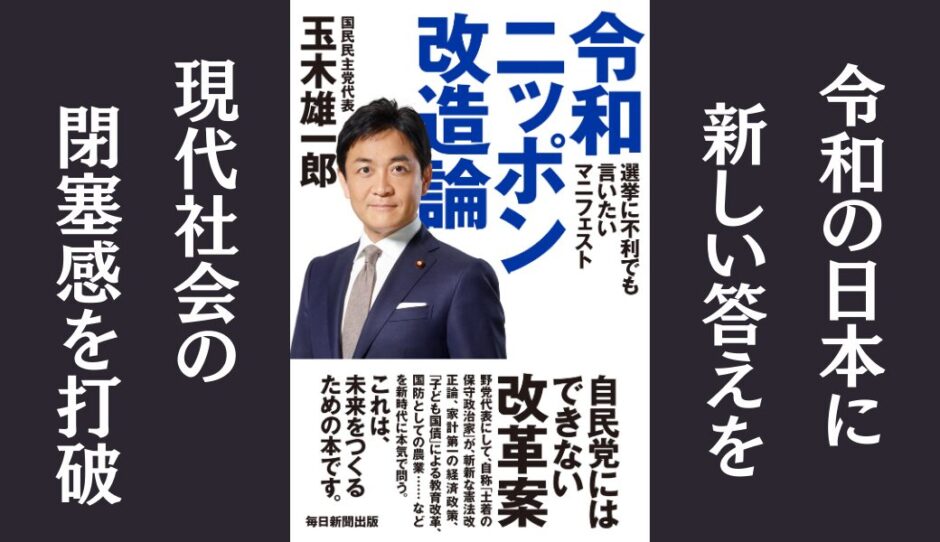

令和の日本に「新しい答え」を提示する、玉木雄一郎氏の提言

国民民主党代表・玉木雄一郎氏が2019年(令和元年)6月15日に出版した『令和ニッポン改造論 選挙に不利でも言いたいマニフェスト』。

国民一人ひとりの暮らしを真摯に見つめ、「家計第一」の経済政策への転換、持続可能な農業への回帰、大胆な教育改革など、従来の政治の枠にとらわれない斬新なアイデアが満載の一冊です。今回は、本書の内容を具体的なエピソードも交えながら紹介し、令和の日本社会における「新しい答え」を模索します。

アベノミクス成功の影で苦しむ家計の実態とは?

本書では、「令和の経済政策は『家計第一』に大転換せよ」と題し、アベノミクス以降の日本経済の光と影に焦点を当てています。

2012年12月の第2次安倍政権発足以降、アベノミクスによって日本経済は成長を遂げたとされていますが、その実態は大企業や投資家だけが恩恵を受け、国民の約半数を占める年収400万円以下の層は、生活に苦しむ現状が浮き彫りにされています。

玉木氏は、「ニッポン株式会社」という表現を用いながら、企業の内部留保は増えている一方で、労働者の賃金は平成元年から長期低落傾向にあると指摘。その結果、家計所得は減少し、消費も低迷するという悪循環に陥っていると警鐘を鳴らしています。

「家計第一」の経済政策に必要な視点

では、この状況を打破し、「家計第一」の経済政策を実現するためには何が必要なのでしょうか。

玉木氏は、企業の海外移転を食い止め、国内雇用を守るためには、法人税減税ではなく、「賃上げ減税」を導入すべきだと主張しています。また、金融所得課税についても、高所得者ほど税負担率が低下するという現状を是正するために、分離課税から総合課税への転換を訴えています。

さらに、世界経済の激変に備え、消費税減税を含めた対策も検討すべきであると提言。家計を守るための具体的な政策として、高齢者向けに最低限の生活を保障する「ベーシック・インカム」や、生活基盤を現物サービスとして提供する「ベーシック・サービス」の導入を提案しています。

食料安全保障は「国防」!

農業問題に関しては、「農業は重要な『国防政策』です」と題し、日本の食料安全保障の重要性を説いています。

玉木氏は、自らの幼少期のエピソードを交えながら、かつては燃料費ゼロで暖をとることができた田舎暮らしが、時代とともに変化し、エネルギーや食料を海外に依存せざるを得ない現状を指摘。

食料自給率の低下は、食料価格の高騰や供給不足といったリスクに直面する可能性を示唆しており、食料安全保障は「国防政策」の一環として捉えるべきだと主張しています。

その上で、消費者の負担を軽減し、持続可能な農業を実現するため、国際競争力を持ちながら農家が営農を継続できるよう、税金を投入した「所得補償」を積極的に行うべきだと提言。

さらに、世界的に通用する農産物の製造流通の規格であるGAPを取得した農産物に対して、所得補償に上乗せを行う「GAP加算」制度を導入することで、日本農業の競争力強化とブランド化を図るべきだと主張しています。

教育への投資は「未来への投資」

教育問題については、「『子ども国債』を発行して教育改革を」と題し、未来を担う子どもたちへの投資の必要性を訴えています。

玉木氏は、AIやIoT時代には、新しい高度な教育が求められていると指摘。しかし現状では、所得格差が学力格差や生活態度、さらには将来への希望の格差に繋がっていると警鐘を鳴らしています。

この状況を打開するために、玉木氏は教育や子育てに使い道を限定した国債、すなわち「子ども国債」を発行し、教育予算を倍増させるという大胆な政策を提言。

教師の待遇改善や増員、いじめ問題への対応など、教育現場の課題解決にも積極的に取り組むべきだと主張し、子どもたちが安心して学べる環境づくりを目指しています。

多様性を受け入れる社会を目指して

本書では、「『ダイバーシティ=多様性』が未来をつくる」と題し、LGBTQ+の問題や女性の社会進出、夫婦別姓など、多様性を受け入れる社会の実現に向けた提言もなされています。

玉木氏は、東京レインボープライドへの参加経験を踏まえ、LGBTQ+の人々への理解を深め、差別や偏見のない社会を築く重要性を訴えています。

また、女性の社会進出を阻む要因の一つとして、選択的夫婦別姓制度の導入の必要性を訴えています。自民党議員による女性蔑視とも取れる発言を批判し、女性の視点や感性を政治に取り入れることで、社会全体が変わっていくと述べています。

政治をもっと身近に、選挙制度改革の必要性

最後に、「もう一度、選挙制度改革が必要だ」と題し、日本の政治の在り方そのものにもメスを入れています。

玉木氏は、衆議院議員選挙制度の小選挙区比例代表並立制が、政党政治の弊害を生み出していると指摘。その上で、政権選択を明確にするためには、完全小選挙区制に移行すべきだと主張しています。

また、小選挙区制導入以降、自民党で世襲議員が増加している現状を問題視し、地方で生まれ育った若者でも、熱意と努力次第で政治家になれる社会の実現を訴えています。

まとめ

本書は、玉木氏がこれまでの人生経験で培ってきた信念や政治家としての理念が凝縮された一冊となっています。

「選挙に不利でも言いたいこと」を包み隠さず語り、国民一人ひとりの声に耳を傾けようとする姿勢は、閉塞感が漂う日本社会に一筋の光を灯してくれるのではないでしょうか?

従来の政治の枠にとらわれない、玉木氏の提言は、政治に関心の薄い若者世代から、政治不信に陥っている中年世代まで、幅広い層の人々に響くメッセージが込められています。

ぜひ本書を手に取り、令和の日本、そして私たちの未来について、一緒に考えてみませんか?

本の目次と要約

はじめに:政治への夢と現実、そして家計第一の経済政策への転換

- 2008年のリーマンショック後、民主党政権が誕生するも短命に終わり、国民は「安定した政治」を求めるようになった。

- しかし、アベノミクスは「一部の人」を豊かにしただけで、多くの国民は生活苦に喘いでいる。

- 令和の時代は、大企業や株主重視の経済政策から、家計を重視する「家計第一」の経済政策への転換が必要である。

第1章 憲法改正をホンネで語ろう:平和主義の再定義と食料安全保障の重要性

- 現行憲法は施行から70年以上が経過し、時代状況の変化に伴い、解釈改憲ではなく、憲法改正の議論が必要になっている。

- 安倍首相の主張する「自衛隊明記」には反対であり、「平和主義」は堅持しつつ、その内容を現代に即して再定義する必要がある。

- 憲法改正では、自衛隊の違憲状態に 終止符を打つためにも、9条2項の議論から逃げるべきではない。

- また、経済制裁などで食料供給が断たれた歴史を踏まえ、「食料安全保障」を憲法に明記する重要性を訴える。

第2章 令和の経済政策は「家計第一」に大転換せよ:家計重視の経済政策で消費を軸とした好循環を

- アベノミクスは株主や富裕層を潤した一方で、多くの国民は生活が苦しく、貯蓄ゼロ世帯も増えている。

- 企業の内部留保は増加しているにも関わらず賃金は上がらず、家計の実質所得は減少している。

- 家計所得の減少は消費の低迷に繋がり、日本経済の復活を阻んでいる。

- 大企業や株主重視の経済政策から転換し、「家計第一」の経済政策で可処分所得を増やし、消費を軸とした好循環を生み出すべきである。

第3章 農業は重要な「国防政策」です:持続可能な農業への転換と食料自給率向上

- 農業は日本の文化そのものであり、食料安全保障の観点からも重要であるが、後継者不足、高齢化、耕作放棄地の増加など課題は多い。

- 価格維持政策は、農家の経営を圧迫し、消費者にも負担を強いる結果となっている。

- これからの農業は、「攻めの農業」ではなく、環境に配慮した持続可能な農業への転換が必要である。

- GAPやCSAなど、食の安全と環境保全に配慮した農業を推進し、国民が安心して暮らせる社会を実現する。

第4章 「子ども国債」を発行して教育改革を:未来への投資として教育の無償化と質の向上

- 日本の教育は公的支援の割合が低く、親の収入と子どもの学力に相関関係が見られるなど、課題が多い。

- 教師の待遇改善や増員、ICT教育の推進など、教育の質向上には財源が必要となる。

- 財源確保のために「子ども国債」を発行し、教育への投資を積極的に行うべきである。

- AI時代に対応した高度人材育成と、義務教育のさらなる充実、地方の教育環境の充実など、未来を見据えた教育改革が必要である。

第5章 「ダイバーシティ=多様性」が未来をつくる:多様な価値観が共存する社会の実現

- LGBTや外国人労働者、女性の社会進出など、多様な人々が活躍できる社会の実現が、日本の未来を明るくする。

- 同性婚を憲法で認め、LGBTの人々に対する差別や偏見をなくし、誰もが生きやすい社会を築く。

- 外国人労働者の受け入れは、人権を尊重し、日本人と外国人が共存できる制度設計が重要である。

- 女性の社会進出を促進し、政治や経済の分野で指導的な立場に立つ女性を増やすとともに、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指す。

第6章 もう一度、選挙制度改革が必要だ:多様な価値観を政治に反映できる制度設計

- 選挙制度改革は、政治に緊張感をもたらし、国民が政治に関心を持つために必要不可欠である。

- 現行の小選挙区比例代表並立制は、政権選択を曖昧にし、候補者の人物よりも政党の勢いが優先されるという問題点がある。

- 政権選択を明確にするためにも、完全な小選挙区制に移行すべきである。

- また、多様な価値観を政治に反映するため、多様な候補者が擁立されやすい制度設計も必要である。

おわりに:新しい日本像を創造するために

- 国民民主党は、「つくろう、新しい答え。」をスローガンに、自民党に代わる政権交代可能な政党を目指している。

- 反対ばかりではなく、対案を示し、国民に選択肢を示す政党として、建設的な議論を進めていく。

- 既成概念にとらわれず、多様な価値観を取り入れながら、国民とともに新しい日本像を創造していく。

関連リンク

玉木 雄一郎オフィシャルサイト:スライドで解説する、たまきパネルは必見。

たまきチャンネル(YouTube):いろいろな政党と対談していて見ごたえがある。

玉木雄一郎 X(Twitter):フォロワー数36.9万人。玉木氏の政治活動がわかる。

玉木雄一郎 (Instagram):コメント欄も活発。