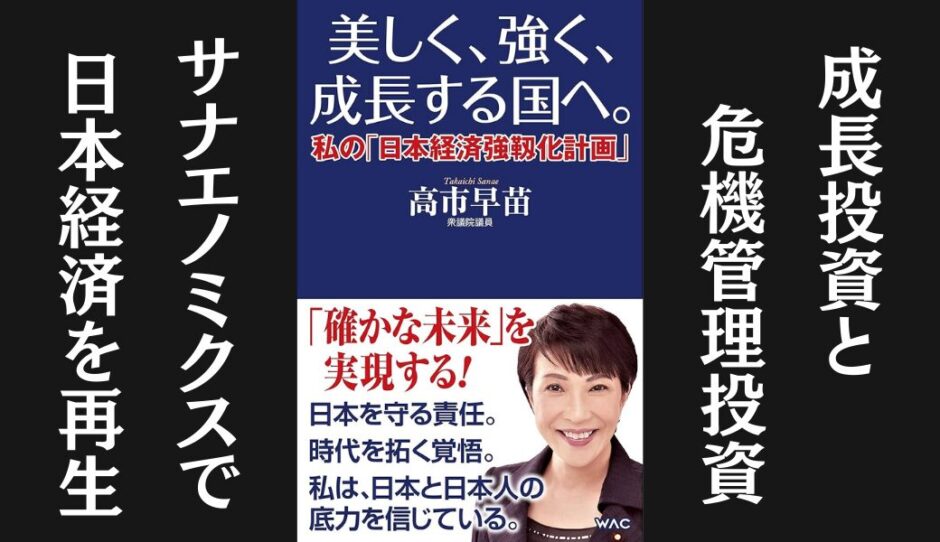

美しく、強く、成長する国へーー高市早苗氏の「日本経済強靱化計画」を読み解く

高市早苗氏が描く日本の未来

2021年発行された「美しく、強く、成長する国へ。_ 私の「日本経済強靱化計画」」は、高市早苗氏が長年温めてきた日本経済の立て直し策をまとめた意欲作です。

「サナエノミクス」で日本経済を再生

高市氏は、本書で「日本経済強靱化計画」、通称「サナエノミクス」を提唱しています。これは、アベノミクスの「金融緩和」「機動的な財政出動」「大胆な危機管理投資・成長投資」の基本路線を継承しつつも、「改革」から「投資」へと舵を切るべきだと主張しています。

コロナ禍を乗り越え、未来への投資を

新型コロナウイルス感染症の影響で日本経済は大きな打撃を受けました。高市氏は、本書でその経験を踏まえ、医療体制の脆弱性や経済安全保障の重要性を説いています。

特に、医療分野におけるサイバー攻撃の脅威は深刻で、医療機器の脆弱性を悪用した遠隔操作の可能性も指摘されています。高市氏は、国民の生命と財産を守るためには、医療機関へのサイバー防御体制の構築が急務であると訴えています。

また、中国の台頭を念頭に、経済安全保障の強化も重要な課題としています。中国は国家戦略として、技術流出や迂回貿易など様々な手段を使って、先進国の技術獲得を目指しており、日本はその対策を強化する必要性を訴えています。

地方創生への提言

地方創生についても具体的な政策提言を行っています。コロナ禍で地方移住に関心が高まる中、地方自治体は、住宅や情報通信環境の整備、デジタル人材の育成などに取り組むべきだと主張しています。また、地域資源を活用した「地産池消型エネルギー需給体制」の構築も提言しています。

「生活者の視点」を大切にした政策を

高市氏は、政治家としての原点に、師である松下幸之助氏の「生活者の視点に立った政治」という教えがあったと述べています。本書では、その教えに基づき、医療機関の電波環境の改善やゴミ出し支援、防災行政無線戸別受信機の普及など、国民の生活に密着した政策についても、自身の経験を踏まえながら、具体的に紹介しています。

新しい日本国憲法の制定を訴える

高市氏は、長年、憲法改正を訴えており、本書でもその考えを表明しています。 自身のライフワークとして取り組んできた憲法改正について、これまでの経緯や今後の展望を語っています。

まとめ

「美しく、強く、成長する国へ。」は、高市氏の政治信条や政策ビジョンが明確に示された一冊です。特に印象的なのは、随所に国民の生活に寄り添う姿勢が感じられる点です。自身の経験を交えながら、医療、教育、防災など、様々な分野における課題と解決策を具体的に提示しており、政治が身近なものとして感じられる内容となっています。

本書は、日本の未来を担う政治家としての高市氏の強い責任感と行動力が伝わってくる一冊であり、日本の政治に関心のある方、特に、日本の未来を真剣に考える若い世代にぜひ読んでいただきたい作品です。

本の目次と要約

序章 日本よ、美しく、強く、成長する国であれ!

- 今を生きる世代の責任: 著者の育児日記を元に、平和で豊かな日本を築き上げてくれた先人への感謝、そして東日本大震災での日本人の素晴らしさについて述べている。

- 日本人の素晴らしさ: 困難な状況下でも他者を思いやり秩序を保つ日本人の姿は、国際社会から賞賛されている。

- 自信と誇りを忘れずに: 日本は世界に誇れる技術力、文化、伝統を有しており、自信と誇りを持って未来を切り開くべきである。

- 日本と日本人の底力を信じて: これまで幾多の困難を乗り越えてきた日本と日本人の底力を信じ、未来へ向けて力強く進んでいこうというメッセージが込められている。

- かけがえのない生命を守ることが最も重要: 安全保障の重要性を説き、国民の生命、財産、領土を守るという国家の責務を果たす決意を示している。

- 日本を守る責任。未来を拓く覚悟。: 日本が直面する課題を克服し、美しく、強く、成長する国を次世代へ引き継ぐという決意が表明されている。

第1章 私の『日本経済強靱化計画』とは ― ― 「サナエノミクス」の提案

- 「失われた30年」を取り戻すために: バブル崩壊後の日本経済の低迷を「失われた30年」と定義し、「アベノミクス」の成果と課題を分析した上で、「サナエノミクス」を提唱する理由が述べられている。

- 「サナエノミクス」の基本的な考え方: 「真の豊かさとは何か」を問い直し、「危機管理投資」と「成長投資」の必要性を訴えている。

- 「大胆な危機管理投資・成長投資」: 具体的な政策として、「危機管理投資」として安全保障、防災、医療、社会保障の強化、「成長投資」として科学技術、人材育成、地方創生への投資を掲げている。

第2章 「危機管理投資」と「成長投資」―「アフターコロナ」を見据えて

必要な国内生産・調達体制の強化

- マスク不足の教訓: 新型コロナウイルス感染症のパンデミック時におけるマスク不足を教訓に、必要な物資の国内生産・調達体制の強化を訴えている。

- 医薬品・医療機器・医療資材の確保: 感染症危機発生時における医薬品、医療機器、医療資材の安定確保の重要性を強調し、国内生産体制の強化、国家備蓄の拡充、医療従事者の人材育成などを提言している。

- 食料安全保障の強化: 食料自給率の向上、農業の競争力強化、食料供給網の強靭化など、食料安全保障の強化に向けた具体的施策が提示されている。

- エネルギー安全保障の強化: エネルギー自給率の向上、エネルギー源の多様化、省エネルギー化などを柱とするエネルギー安全保障の強化策が示されている。

- サプライチェーン強靭化: グローバルサプライチェーンの脆弱性が露呈したことを踏まえ、国内回帰、分散化、多元化など、サプライチェーン強靭化に向けた戦略が議論されている。

- 経済安全保障の強化: 中国の台頭を念頭に、先端技術の流出防止、サイバーセキュリティ対策、サプライチェーンの安全確保など、経済安全保障の強化策が提言されている。

「危機管理投資」

- 防災・減災対策への重点投資: 頻発する自然災害から国民の生命と財産を守るため、堤防建設や河川改修、ハザードマップの作成・公開、避難体制の強化など、防災・減災対策への重点投資の必要性を訴えている。

- 老朽インフラ更新への戦略的投資: 老朽化が進む道路、橋、トンネルなどのインフラの更新・補修を計画的に進めることで、安全性の向上と経済活性化の両立を目指すべきだと主張している。

- 医療・介護体制の充実: 高齢化社会における医療費増大に対応するため、医療・介護の連携強化、在宅医療・介護の推進、医療従事者の処遇改善などを進める必要性を訴えている。

「成長投資」

- 科学技術イノベーションへの大胆な投資: 「Society 5.0」の実現、経済成長、社会課題解決の鍵となる科学技術イノベーションを推進するため、研究開発費の増額、人材育成、イノベーション創出環境の整備などを提言している。

- デジタル化推進: デジタル化による生産性向上、新規ビジネス創出、社会課題解決を図るため、デジタル人材育成、デジタルインフラ整備、規制改革などを推進する必要性を訴えている。

- 地方創生への継続的な投資: 東京一極集中を是正し、地方の魅力を高めることで、人口減少、少子高齢化、地域経済の衰退といった課題解決を目指すべきだと主張している。

第3章 経済安全保障の強化 – 深刻な「中国リスク」

- 中国共産党による支配体制: 中国共産党による一党独裁体制、人権抑圧、知的財産権侵害、サイバー攻撃、軍事力の増強など、中国の政治・経済・軍事における動向を分析し、「中国リスク」が顕在化している現状を指摘している。

- 「千人計画」などの危険性: 中国による技術獲得戦略「千人計画」の実態を明らかにし、日本企業や研究機関における情報漏洩の危険性を警告している。

- 日本企業が取るべき対策: セキュリティ対策の強化、サプライチェーンの見直し、中国市場への依存度低減など、日本企業が「中国リスク」に対処するために取るべき具体的な対策を提示している。

第4章 サイバーセキュリティの強化 – 「成長に向けた投資」への転換

- サイバー攻撃の脅威: 国家、テロ組織、犯罪集団によるサイバー攻撃の巧妙化・悪質化が深刻化しており、重要インフラ、企業活動、国民生活に甚大な被害をもたらす危険性を指摘している。

- 官民連携によるサイバーセキュリティ対策の強化: 官民が連携し、サイバーセキュリティ人材育成、技術開発、情報共有、インシデント対応などを強化することで、サイバー攻撃に対する抑止力と対処能力を高める必要性を訴えている。

- 国際連携の重要性: サイバー空間は国境を越えており、国際社会と連携し、法整備、国際ルール形成、能力構築支援などを推進することで、サイバーセキュリティの確保に努めるべきだと主張している。

第5章 地方の未来を拓く – 3つのキーワード

- デジタル化による地方の活性化: デジタル技術を活用することで、地方が抱える人口減少、高齢化、経済の低迷といった課題を解決し、地方創生につなげることが可能であると主張している。

- テレワーク推進: テレワークを普及させることで、地方への移住促進、地方企業の生産性向上、ワークライフバランスの実現などを目指すことができるとしている。

- 地産池消型エネルギー需給体制の構築: 再生可能エネルギーの導入を促進し、地域で生産したエネルギーを地域で消費する仕組みを構築することで、エネルギー自給率の向上、地域経済の活性化、環境負荷の低減などを実現できると訴えている。

第6章 「生活者の視点」を大切に – 松下幸之助氏の注文

- 政治の役割: パナソニック創業者の松下幸之助氏の「政治は国民生活の土台をつくる仕事」という言葉を紹介し、政治が国民生活の向上に貢献していくべきだと主張している。

- 生活者の視点に立った政策立案: 子育て支援、介護、防災、消費者保護など、生活者の視点に立った政策を立案・実行していくことの重要性を訴えている。

- 政治の責任: 政治は国民の負託を受けていることを自覚し、国民のために全力を尽くすという政治家としての責任を果たしていく決意を示している。

第7章 分厚い中間層を再構築する税制 – 安心と成長のための改革を

- 「1億総中流」からの転落: 所得格差の拡大により、「1億総中流」と呼ばれた社会が崩壊し、貧困層の増加、社会不安の増大などを招いている現状を分析している。

- 中間層を再構築する税制改革: 「給付付き税額控除」の導入、累進課税制度の見直しなど、中間層を再構築するための税制改革の必要性を訴えている。

- 成長と分配の好循環: 税制改革を通じて成長と分配の好循環を生み出し、国民生活の向上、社会の安定、経済の活性化を実現すべきだと主張している。

第8章 日本の誇り、名誉を守る – 未来への責任

- 平和国家としての歩み: 戦後、日本は憲法9条の下、平和国家としての道を歩み、国際社会に貢献してきたことを振り返っている。

- 現実的な安全保障政策: 中国の軍事力増強、北朝鮮の核・ミサイル開発など、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを踏まえ、現実的な安全保障政策が必要であると訴えている。

- 日米同盟の強化: 日米同盟を基軸としつつ、同盟国・友好国との連携を強化することで、地域の平和と安定に貢献していく決意を示している。

結章 新しい日本国憲法の制定

国民的議論の喚起: 憲法改正は国民的な議論と理解が不可欠であることを強調し、国民一人ひとりが憲法について真剣に考え、議論に参加するよう呼びかけている。

現行憲法の課題: 現行憲法が制定された時代背景と社会状況を踏まえ、自衛隊の違憲論議、緊急事態への対応、権利と義務のバランスなど、現行憲法の課題を指摘している。

憲法改正の必要性: 時代の変化や国民の意識に合致した憲法を制定することで、国の安全保障、国民の権利と自由、国のあり方を明確化し、未来の世代に責任を果たすべきだと主張している。