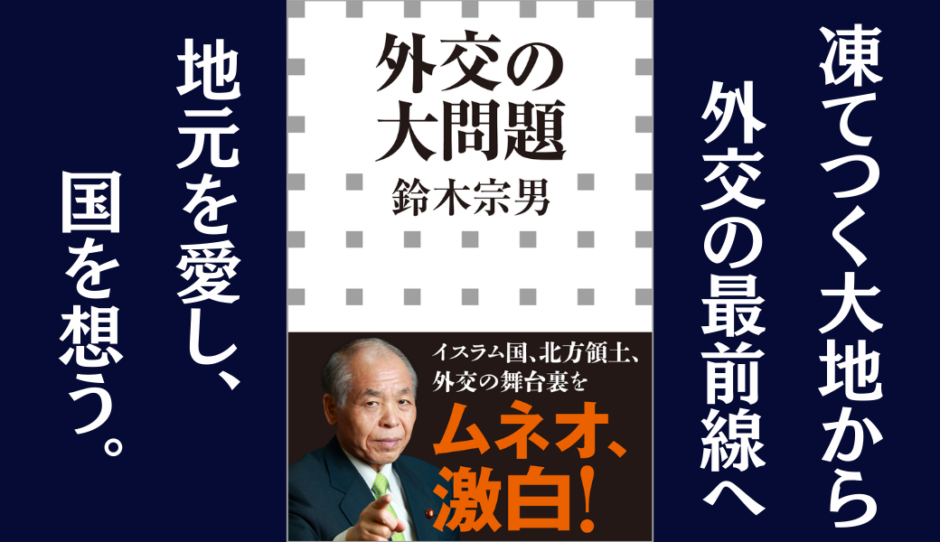

信念を貫く政治家 鈴木宗男の外交論!~日露外交の舞台裏と、これからの世界~

「外交の大問題 鈴木宗男著(小学館、2015年発行)」は、政治家、鈴木宗男氏による国際情勢分析と自らの政治活動の記録です。本書では、日露外交、特に北方領土問題を軸に、国際政治の舞台裏が描かれています。

中川一郎先生との出会い、そして秘書時代

鈴木氏は1948年北海道足寄町生まれ。拓殖大学在学中から故・中川一郎氏の秘書を務め、政治の道を歩み始めました。中川氏との出会いは、鈴木氏のその後の人生に大きな影響を与えました。中川先生は、「小さな出世をしたいなら上にお世辞を使 え 。大きな出世をしたいなら下の面倒をみろ」 という言葉を鈴木氏によくかけていたといいます。また、「局長にジョニー・ ウォーカーをもっていく金があったら、現場で働いている人間に焼酎をもっていけ」とも。政治家として、誰を大切にし、どのように振る舞うべきか、その指針となる教えを鈴木氏は中川一郎氏から受け取ったそうです。

「空飛ぶ政治家」として

1989年、鈴木氏は衆議院議員に当選。宇野宗佑内閣、海部俊樹内閣で防衛政務次官に就任します。当時の政務次官は、「ポストのためのポスト」「官庁の盲腸」と揶揄されることも多かったといいます。しかし、鈴木氏は、中川氏の教えを胸に、防衛庁(現・防衛省)の現場職員を大切にすることを心がけました。その行動力は、防衛庁の入り口に立つ歩哨にまで労いの差し入れを行うほど。頻繁に全国を飛び回る姿から、「空飛ぶ政務次官」というニックネームまでつけられました。

湾岸戦争と北方領土問題

1991年の湾岸戦争では、国際社会の一員としての日本のあり方が問われました。鈴木氏は、湾岸戦争で日本は多額の資金を提供したものの、人の命を救う、困っている人に手を差し伸べるという、外交の本質を見失っていたと指摘しています。

そして、鈴木氏が政治家として最も情熱を注いだのが北方領土問題です。1995年1月、阪神・淡路大震災が発生。ロシアは、いち早く緊急援助隊を日本に派遣しました。鈴木氏は、北方領土問題を抱えるロシアが、このような形で日本を支援してくれたことに心を打たれ、問題解決への決意を新たにします。

橋本首相とエリツィン大統領の蜜月、そして川奈提案

1997年、橋本龍太郎首相(当時)とエリツィン大統領(当時)は、北方領土問題解決に向け、「2000年までに領土問題を解決し、平和条約を締結するよう全力をつくす」という合意を行いました。この流れを受け、翌年4月には、静岡県川奈でエリツィン大統領を招いて「川奈会談」が行われます。この会談で、日本側は画期的な「秘密提案」を行いました。その内容は、「択捉島とウルップ島の間に国境線を画定する」「島の返還時期は別途協議する」というものでした。もし、この提案が通れば、国境線が確定し、あとはいつ返還されるかという話になるはずでした。しかし、エリツィン大統領は、この提案に即答することなく、会談は終了。結局、この提案は、大統領側近の反対もあり、実現には至りませんでした。

小泉政権と田中外相の登場、そして「鈴木宗男事件」

2001年、森内閣の後を継いで小泉純一郎内閣が発足。外務大臣には田中具紀子氏が就任します。小泉政権下で、鈴木氏は、田中外相との対立により失脚。その後、「鈴木宗男事件」として逮捕、起訴され、国策捜査の渦中に巻き込まれていきます。

鈴木宗男氏が伝えたいこと

鈴木氏は、自らの経験を通して、国家権力やメディアの怖さ、そして、真の友情の尊さを学びました。本書は、国際情勢や政治の裏側に興味を持つ読者にとって、非常に興味深い内容となっています。特に、北方領土問題については、詳細な経緯や舞台裏が明かされており、問題の複雑さを改めて認識させられます。

おすすめポイント

- 日露外交の舞台裏を当事者の視点から知ることができる

- 鈴木氏の政治家としての信念や哲学に触れることができる

- 国際情勢や政治に興味を持つ読者にとって、示唆に富む内容である

まとめ

本書は、鈴木氏自身の視点から書かれているため、客観的な情報と主観的な意見が混在している点は留意が必要です。

しかし、政治家としての信念を貫き、権力闘争に翻弄されながらも、自らの道を歩み続ける鈴木氏の姿は、読者に強い印象を与えます。国際政治の現実と、人間の強さ、弱さを感じることができる一冊です。

本の目次と要約

第一章 「イスラム国」の事件とキルギスの事件

- 「イスラム国」による邦人殺害: 2015年、「イスラム国」による日本人殺害事件が発生。著者は、この事件をきっかけに、日本政府の外交姿勢、特に後藤さんの解放に向けて尽力できたのかを検証する。

- 湯川さんの拘束と後藤さんの渡航: 事件の経緯を振り返り、民間軍事会社を経営する湯川遥菜さんとジャーナリストの後藤健二さんが、シリアで「イスラム国」に拘束された経緯を説明。

- 後藤さんの人質動画の公開と政府の対応: 後藤さんの人質動画が公開され、日本政府は対応に追われることになる。著者は、当時の安倍首相の中東訪問のタイミング、イスラム国との交渉のテーブルにつかなかったことなどを批判的に検証する。

- キルギスの日本人誘拐事件: 1999年にキルギスで発生した日本人誘拐事件と、その解決に奔走した外務省職員の努力を紹介し、「イスラム国」事件との対比を通して、外務省の専門性の低下を指摘する。

- あの時期の中東歴訪は正しかったのか: 改めて安倍首相の中東歴訪のタイミングの是非を問うとともに、フランスで起きた新聞社襲撃事件などを例に挙げ、テロの脅威が高まる中で日本政府が取るべきだった行動を検討。

- 外交は「人間力」: 外交の重要性を説き、専門性を有した人材の育成、情報収集能力の強化など、日本が取り組むべき課題を提示。

第二章 政治家になるまで

- 鈴木宗男の原点: 故郷である北海道足寄町での少年時代を振り返り、政治家を目指すきっかけとなったエピソードを紹介。

- 高校時代に出会った恩師: 高校時代の恩師との出会いと、その恩師から受けた影響について述懐。

- 松山千春さんとの出会い: 歌手・松山千春さんとの出会いと、その後の交流について語る。

- 中川一郎先生との出会い: 政治の師と仰ぐ中川一郎氏との出会いについて語り、秘書として仕えた13年間を振り返る。

- 中川先生との確執と死: 中川一郎氏の死とその真相、そして、その死に際して巻き起こった騒動について述べる。

- 国会議員になるという決意: 中川氏の死後、周囲の反対を押し切って衆議院選挙への出馬を決意した経緯を説明する。

- 初当選と玉置和郎先生からの激励: 初当選を果たし、政治家としての道を歩み始めた著者が、当時参議院議員だった玉置和郎氏から受けた激励の言葉を振り返る。

第三章 空飛ぶ政治家

- 外務政務次官就任と湾岸戦争: 外務政務次官に就任し、湾岸戦争勃発という状況下で、国際社会における日本の役割について奔走した日々を振り返る。

- トルコ、サウジアラビア、クウェート訪問: 湾岸戦争終結後、政府高官として初めて中東3カ国を訪問し、そこで目の当たりにした光景、そして、感じた思いを率直に語る。

- ゴルバチョフの来日: ソ連のゴルバチョフ大統領の初来日に際し、北方領土問題解決に向けて奔走した日々を振り返る。

- ユダヤ人救出と杉原千畝: 外交官・杉原千畝によるユダヤ人救出活動を例に挙げ、政治家としての信念、国家間の友好関係の構築の重要性を説く。

第四章 北方領土問題

- 橋本首相とエリツィン大統領: 橋本龍太郎首相とロシアのエリツィン大統領による北方領土問題解決に向けた取り組みを紹介する。

- クラスノヤルスク会談: 橋本首相とエリツィン大統領によるクラスノヤルスク会談における交渉の様子を具体的に描写する。

- 川奈会談: 橋本首相とエリツィン大統領による川奈会談について触れ、北方領土問題解決への期待が高まった当時の状況を説明する。

- 世評と違った森首相: 森喜朗首相に対する世間的な評価と、著者が実際に森首相と接して感じた人物像との違いを説明する。

- プーチン大統領との出会い: プーチン大統領との出会いについて触れ、北方領土問題解決に向けた交渉の舞台裏を明かす。

- 小渕首相の病気とプーチン大統領との会談: 小渕恵三首相の病気と、その後の森首相就任、そして、プーチン大統領との首脳会談に向けた動きを説明する。

- 日露首脳会談: 森首相とプーチン大統領によるイルクーツクでの首脳会談と、その後の進展について述べる。

- プーチン大統領との約束: プーチン大統領との間で交わされた約束について語り、北方領土問題解決への期待を込める。

- 外務省の抵抗: 北方領土問題解決に向けて動き出した矢先、外務省内部からの抵抗があったことを明かす。

- 「鈴木宗男」という”駒”: 外務省にとって著者が「使いやすい駒」であったことを指摘し、その後の「鈴木宗男事件」へとつながる伏線を張る。

- 「鈴木宗男事件」: 「鈴木宗男事件」と呼ばれる一連の事件について概説し、逮捕、勾留、裁判といった一連の流れを振り返る。

- 国策捜査の闇: 「鈴木宗男事件」は国策捜査であり、官僚機構の闇が潜んでいると主張する。

第五章 鈴木宗男事件と、これからの外交

- 外務省とマスコミ: 外務省とマスコミの関係性について触れ、「鈴木宗男事件」がどのように報道されたのかを振り返る。

- 官僚への厳しさ: 官僚に対して厳しく接していたことを認めつつ、その真意を説明する。

- 外交官に必要な気概: 真の外交官として必要な気概、能力について持論を展開する。

- 鈴木貴子の決意: 娘である鈴木貴子氏が政治家としての道を歩み始めたことに触れ、その決意を称える。

- 獄中生活で得たもの: 獄中生活で得た経験、そして、家族や友人への感謝の気持ちを語る。

- がんと闘う日々: 胃がんを患った経験を語り、病気と闘う人々へのメッセージを送る。

- 日本外交のあり方: これからの日本外交のあり方について提言する。

- ロシアとの関係強化を: アメリカ一辺倒の外交政策を見直し、ロシアとの関係強化を図るべきだと主張する。

- 中国との付き合い方: 隣国である中国とは、対話を通じて相互理解を深めていくべきだと説く。

- 韓国との問題: 韓国との歴史認識問題、竹島問題について言及する。

- 残りの人生は国に捧げる: 政治家として、そして、日本人として、残りの人生をどのように生きていくかを語る。

特別対談 いまの世界をどう読むか

- ロシアとウクライナ: ロシアのプーチン大統領と、ドイツのメルケル首相の思惑について、元外務省主任分析官の佐藤優氏と対談形式で解説。

- ドイツを疑うアメリカ: アメリカがドイツのメルケル首相の電話を盗聴していた真の理由を、佐藤氏と深掘りする。

- イランの危険性: 核開発を進めるイランの危険性について、具体的な例を挙げながら解説する。

- サウジアラビア・パキスタン秘密協定が引き起こす悪夢: サウジアラビアとパキスタンの秘密協定が、世界に及ぼす影響について考察する。

- 航空母艦を持つ中国: 中国が建造した航空母艦について、技術面、戦略面から分析する。

- 中国の問題は、西側のイスラム教地域: 中国にとっての真の脅威は、国内のイスラム教徒、特にウイグルだと指摘。

- 中国に統一された外交戦略はない: 中国の外交戦略は場当たり的であり、明確な戦略がないと分析。

- いまの韓国、何が問題か: 韓国のナショナリズムの高まりと、テロリズムとの結びつきを懸念する。

- 日本の外交戦略: これからの日本の外交戦略について、提言を行う。

- 日本人が親近感を抱く国: ロシアの人々に対する印象を語る。

- こ れからの鈴木宗男: 今後、政治活動を通じて、日露関係の改善、北方領土問題の解決に尽力していく決意を表明する。

あとがき: 本書を執筆した意図、読者へのメッセージを綴る。

本書に関係する主要事項年表: 本文中で触れられた出来事に関する年表。