サービス残業に声を上げた女性のその後は?

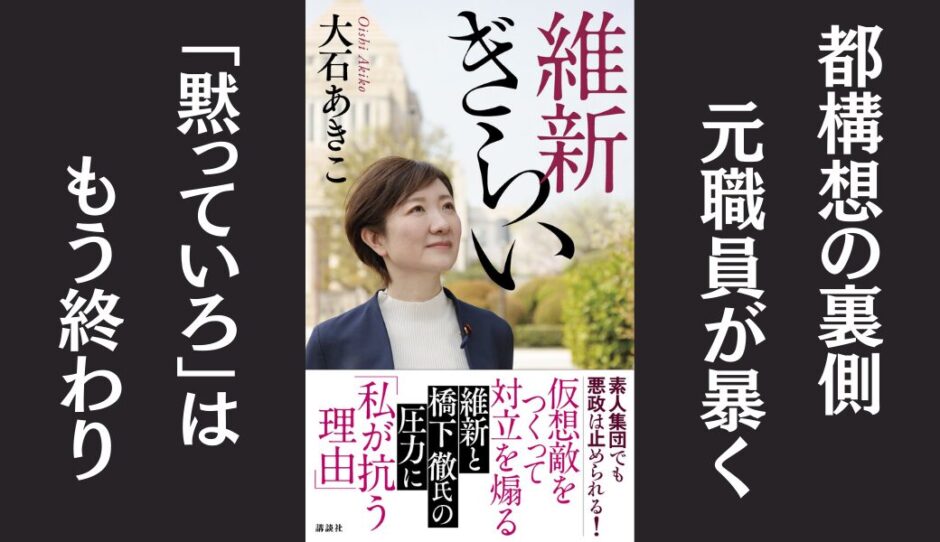

2022年に発行された「維新ぎらい」。著者の大石あきこ氏は、現在、国会議員として活躍されています。しかし、彼女はもともと大阪府庁職員でした。2008年3月、当時の橋下徹大阪府知事の就任後最初の朝礼で、「サービス残業をどれだけやっていると思ってるんですか」と発言し、波紋を呼びました。

本書は、そんな大石氏が、なぜ橋下氏や維新に嫌悪感を抱かざるを得なかったのか、約300人の職員の前で異議を唱えた「14年前の出逢い」から現在に至るまでを赤裸々に綴った一冊です。

メディア露出増加中の維新、その実態とは?

大石氏は 「維新は、言っていることとやっていることが全然違う、選挙のためならデマも辞さない」と批判しています。テレビでは「身を切る改革」「二重行政の解消」を訴え、大阪の成長を謳っていますが、その裏では市民サービスが切り捨てられていると指摘します。

例えば、維新は大阪都構想の根拠として、二重行政の象徴として「府と市がそれぞれ税金で無駄なビルを建てて2つとも破綻した」ことを挙げています。そして、その教訓を生かし、今度は府と市が一体となって約1000億円をかけて夢洲駅タワービルを建設しているとアピールします。

しかし大石氏は、過去の開発の失敗を「二重行政が原因」とする維新の主張は事実に反ると反論します。そして、現在建設中の夢洲駅タワービルも、30年前の二つのビル(WTCとりんくうゲートタワービル)と高さを競っているかのような、過去の焼き直しと批判します。

市民にとって本当に必要なものは何か?

維新は、二重行政の無駄な投資として、大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)と大阪市が整備した国際見本市会場(インテックス大阪)、大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)と大阪市立男女共同参画センター(クレオ大阪中央)、大阪府立中央図書館と大阪市立中央図書館を挙げています。

しかし、大石氏はこれらの施設は無駄ではなく、市民にとって必要なものだと主張します。グランキューブ大阪は新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場として活用され、府立中央図書館と市立中央図書館も、それぞれ特色があり、重複部分はなかったと指摘します。

さらに、維新はコストカットによって財政を健全化しているとアピールしますが、その実態は市民サービスの低下だと大石氏は訴えます。例えば、ゴミ収集の人員補充をしない人件費削減や、市民プールの維持費削減などが行われていると指摘します。

維新政治の矛盾を暴く!

大石氏は、維新が「二重行政の解消」を掲げて大阪市廃止(大阪都構想)にこだわる理由は、グローバル競争の中で資本主義を推し進めるためだと主張します。そして、その実現のために、大阪市役所や市議会の存在は邪魔だったのだろうと推測しています。

彼女は、2020年10月の住民投票で僅差で否決された大阪都構想について、反対多数に導いた大阪市民の力を「奇跡」と表現し、住民の力は日本の未来を切り開くものだと述べています。

私たちにできることは何か?

大石氏は、維新の政治手法は巧妙で、テレビ局を味方につけ、反論しにくい状況を作り出していると指摘します。そして、彼らに対抗するためには、地道な市民運動や情報発信が重要だと訴えます。

彼女は、自身の政治活動のベースは市民運動にあり、都構想阻止や消費税廃止などの活動を通して、市民と共に政治を変えていきたいと考えています。

政治を身近に感じ、自分たちの未来を考えよう

本書は、政治に関心のなかった人にも、政治を身近に感じさせ、自分たちの生活と密接に関わっていることを気づかせてくれます。

大石氏の経験を通して、維新政治の問題点、そして私たち市民一人ひとりができることについて考えさせられる一冊です。

特に、大阪に住む人、政治に関心のある人、社会問題に関心のある人におすすめです。

本の目次と要約

第1章 橋下徹が大阪に残したもの ― 公務員バッシングで得をしたのは誰?

- ある上司の死:橋下徹氏の大阪府知事就任後、職場環境が厳しくなり、精神疾患や過労で亡くなる職員が増えたという。かつての同僚の訃報に触れ、著者は自身の経験と重ね合わせながら、橋下氏の言動がもたらした影響について考察する。

- 部下が上司を守る”ゆがんだ組織”: 橋下氏の下では、幹部職員が保身に走り、現場に責任を押し付ける組織体制が蔓延していた。著者は、自身が体験した台湾訪問時のエピソードや、後任の松井一郎知事時代の変化などを例に挙げながら、当時の異常な状況を振り返る。

- 分断された大阪府民と公務員:橋下徹氏による公務員バッシングは、府民と公務員の間に深い溝を作った。著者は、自身が入庁した当時からあった公務員へのマイナスイメージが、橋下氏の言動によってさらに悪化したと指摘する。

- 私の中に潜む「橋下」性:国会議員として活動する中で、著者は自身の言動を振り返り、時に強引な言動で周囲を振り回していた過去の自分を反省する。そして、橋下徹氏のような存在を反面教師として、自身の言動を客観的に見つめることの重要性を説く。

第2章 私のたどってきた道 ― 不安と挫折から得たもの

- 3人きょうだいで穿き継いだパンツ:大阪の下町で育った著者の幼少期。女手一つで3人の子供を育てた母親の姿や、厳格な父親との思い出を通して、著者のルーツと家族の絆を描く。

- 正しくても実現するとは限らない:常に正義感と信念に基づいて行動してきた著者は、父親から「自分の言動が正しいからといって、それが実現するとは限らない」という言葉を受ける。この言葉を通して、著者は社会の現実に直面し、理想と現実のギャップに苦悩するようになる。

- 大学時代に出会った”ちゃぶ台”:大学時代、著者は環境問題に関心を持ち、環境サークルに所属。学園祭のゴミ分別ボランティアや、使用済みテレホンカードの回収活動などに熱中する。この経験を通して、著者は環境問題への意識を高めるとともに、ボランティア活動の楽しさを知る。

- 府庁時代の仕事と飲み会の鉄板ネタ:大学卒業後、就職氷河期に見舞われながらも、希望していた大阪の公務員試験に合格した著者は、希望に燃えて環境職としてのキャリアをスタートさせる。

- 異端の道へまっしぐら:職場での労働組合活動の中で、著者は次第に組織の矛盾や限界を感じ始める。そして、サービス残業への対応や給与の引き下げ交渉などを通して、組合幹部と対立するようになる。

- 公務員生活に別れを告げたワケ:大阪維新の会の台頭により、大阪では都構想やカジノ誘致など、著者が疑問視する政策が次々と推進されていく。著者は、こうした状況に危機感を募らせ、自身の将来について深く考えるようになる。

第3章 政治家・大石あきこ ― 仲間を増やして世の中を変えるために

- 返し技一本を絶対決める!:大阪府庁を退職した著者は、政治家としての道を歩み始める。大阪維新の会への対抗心から、大阪維新の会と同じような手法を用いながらも、異なる理念を掲げて選挙戦に挑むことを決意する。

- 維新が「強い」理由を分析する:大阪維新の会の強さの要因を分析。テレビを活用した露出戦略や、地域政党と国政政党の両輪で活動する戦略など、その巧妙な戦略を解説する。

- 「吉村テレビ出すぎ」:大阪府知事の吉村洋文氏がテレビ出演が多いことを批判。メディア露出によって知名度を上げ、選挙に有利な状況を作り出していると指摘する。

- 「右か左か」ではなく「上か下か」を問う!:政治的な立場を「右か左か」で判断するのではなく、「上か下か」で判断することの重要性を訴える。つまり、権力者側の立場に立って政策を進めるのか、それとも市井の人々の生活に寄り添った政治を行うのか、という視点が重要であると主張する。

- 山本太郎という”システムエラー”:れいわ新選組の山本太郎代表を「システムエラー」と表現。既存の政治システムでは想定外の存在であり、その言動が社会に大きなインパクトを与えていると分析する。

- 生きづらさを変えたい:多くの人が抱える「生きづらさ」を解消するために、政治が果たすべき役割を提言する。

- 「生命としての力」を信じたい:人間には本来、「生命としての力」が備わっており、その力を最大限に発揮できる社会の実現を目指す。

- 人間の商品化を終わらせるには:現代社会における「人間の商品化」の問題点を取り上げ、真の意味での人々の解放を訴える。

- 「自分が最後の商品になる」という覚悟:政治家として活動する上での覚悟を表明。自らが犠牲になることも厭わないという強い意志を示す。

- 初めて知った「選挙のカラクリ」:選挙活動を通して、日本の選挙制度の現状や問題点を痛感する。

- 素人集団でも悪政は止められる!:資金力や組織力がない「素人集団」でも、悪政を止めることは可能だと訴える。

- 草の根の力で未来をこじ開ける:市民一人ひとりの力が社会を変える原動力になるという信念のもと、草の根運動の重要性を強調する。

- 国会議員を勘違いさせるワナにハマらない:国会議員という立場に驕ることなく、常に市民目線で政治活動に取り組むことを誓う。

第4章 私が「維新ぎらい」の理由 ― 有権者をあざむく裏切りの”だまし絵”

- 「二重行政の解消」という”だまし絵”:大阪維新の会が主張する「二重行政の解消」の欺瞞性を批判。実際には、市民サービスの切り捨てや、開発利権の追求が目的だと指摘する。

- 悪夢再び ― 1000億円かけた「ムダなビル」を建築中:過去に大阪市と大阪府がそれぞれ建設した巨大ビルを「二重行政の象徴」として批判する一方で、現在も同様の開発計画が進められていることを問題視する。

- 市民にとって本当に必要な施設をムダ扱い:国際会議場や図書館など、市民にとって必要な施設を「二重行政のムダ」として切り捨てようとする維新の姿勢を批判する。

- 中小企業の衰退を招き市民の健康を損なう「維新政治」:維新の政策によって、中小企業の経営が圧迫されたり、市民の健康が脅かされたりする事例を紹介。

- グローバル競争に勝つために多くの人々が「必要とされなくなる」:グローバリズムを推進する維新の政策によって、競争に敗れた多くの人々が切り捨てられる社会になる危険性を指摘する。

- 2度も否決された都構想:大阪都構想が、住民投票で2度にわたって否決されたにもかかわらず、維新が諦めずに推進しようとしていることに対する疑問を呈する。

- 「大阪の成長」も”だまし絵”だった:維新が主張する「大阪の成長」は、実際には数字のトリックであり、住民を欺くための「だまし絵」だと批判する。

- 都構想とはまったく関係のない数字を示して強弁:都構想によって大阪が成長するという根拠として、維新が示す数字は、実際には都構想とは無関係なものであることを暴く。

- 「市民サービスの悪化」を「成長」に見せかける欺瞞:ゴミ収集やプール管理などの市民サービスを削減することで財政を黒字化し、それを「成長」と偽っている維新の欺瞞性を糾弾する。

- 「右肩上がり」の正体:維新が示す財政シミュレーションのグラフが「右肩上がり」になっているカラクリを解明。実際には、市民サービスの切り捨てや、数字のトリックによって見せかけ上、黒字化しているだけだと指摘する。

- 豪奢客船から「身を切る改革」を叫ぶ維新:国会議員の文書通信交通滞在費(文通費)問題を例に挙げ、維新の「身を切る改革」の欺瞞性を批判する。

- ブーメランも維新のしたたかな計算:自身の過去の言動と矛盾するような主張をしても、それを逆手に取って支持につなげようとする維新のしたたかさを指摘。

第5章 息苦しさの正体 ― 無意味な競争、やめませんか?

- 在阪メディアへの期待:大阪のメディアに対して、維新の政策を批判的に検証し、公平な報道を心がけるよう求める。

- 保育園入れたらラッキー?:待機児童問題の現状や、保育現場の実態を報告。子供を持つ親としての視点から、保育政策の改善を訴える。

- なぜ女性議員が少ない?:日本の政界における女性議員の少なさの問題を取り上げ、その背景や課題を考察。

- 息苦しさの正体:現代社会における様々な「息苦しさ」の正体について考察。競争社会の弊害や、画一的な価値観の押し付けなど、生きづらさを感じる要因を分析する。

- インクルーシブ教育を目指す理由:障害のある子供も、ない子供も、共に学ぶ「インクルーシブ教育」の重要性を訴える。

- 無意味な競争はもうやめませんか?:過度な競争社会から脱却し、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を訴える。

おわりに ― この社会は変えられる

著者の経験を踏まえ、政治活動への思いを語り、読者に社会を変えるために共に立ち上がるよう呼びかける。