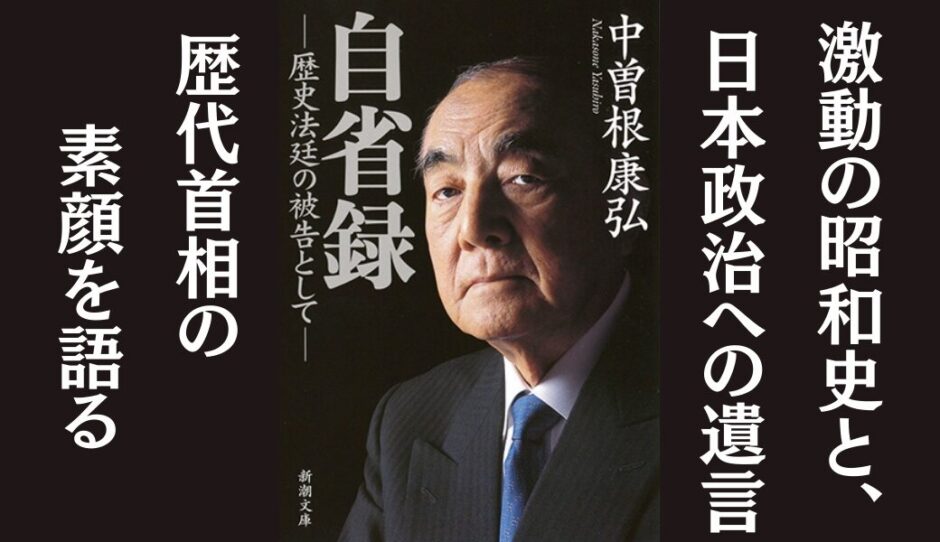

中曽根康弘氏の回顧録に見る激動の昭和史

2004年に発行された『自省録 歴史法廷の被告として』(中曽根康弘著、新潮社)。

本書は、著者が自身の政治家人生を振り返りつつ、戦後の日本政治を総括した回顧録です。いろいろな政治家たちとのエピソードや、著者が関わった歴史的な事件の裏側が赤裸々に語られています。

「不沈空母」発言の真相

本書の魅力は、歴史的な事件の当事者しか知り得ない真実が明かされている点にあります。例えば、1983年のレーガン大統領との日米首脳会談での「不沈空母」発言について、著者はその真意を詳しく解説しています。

当時の国際情勢は、ソ連が大陸間弾道核ミサイルSS20をヨーロッパに配備展開し、アメリカがパーシングⅡを配備しようとしていた、東西冷戦構造が一段と厳しさを増していた時代でした。このような状況下、日本は「シーレーン1000海里防衛」を公表しますが、訪米の帰りの機中で日米安保条約には軍事的な協力は含まれないと発言し、米国世論を怒らせてしまいます。

著者は、この「不沈空母」発言について、「ソ連の潜水艦が太平洋上で威力を発揮すれば日米の防衛協力体制はかなり打撃を受ける。したがって、万一の際は、日本列島を敵性外国航空機の侵入を許さないような周りに高い壁を持った船のようなものにする」という意味であったと説明しています。しかし、通訳がそれを「Unsinkable aircraft carrier」、つまり「不沈空母」と意訳したため、誤解を生んでしまったと述べています。

国鉄民営化、その舞台裏

中曽根内閣が断行した国鉄の分割民営化についても、当時の社会状況や政治家たちの思惑を交えながら、詳細に描かれています。

1980年代初頭、国鉄は累積赤字が10兆円を超えるなど、経営危機に陥っていました。中曽根氏は、第2次臨時行政調査会(臨調)の答申を受け、国鉄改革に着手します。しかし、改革には抵抗勢力、いわゆる「運輸族」の画策がありました。中曽根氏は、族議員や国鉄内部のバランスを取りながら、改革を進めていきます。

特に興味深いのは、本州を東西ではなく、東海道を入れて3分割したというエピソードです。これは、中曽根氏のアイデアであり、東西を互いに牽制させ、刺激を与えることで、談合のようなマンネリ化を防ぐ狙いがあったといいます。

人間関係を重視した中曽根流政治手法

本書では、中曽根氏の政治手法についても垣間見ることができます。著者は、「政治家とは実績であり、内閣とは仕事である」という信念のもと、常に具体的な成果を上げることに腐心していたと述べています。

また、官僚との付き合い方についても、独自の哲学を持っていました。著者は、総理大臣就任当初、防衛費を6.5%に増額するよう指示したエピソードを紹介しています。各省折衝もすべて終わっており、もう動かせないと難色を示す主計局長に対して、「国家予算というものは、総理大臣が対外関係や防衛戦略を考慮して決めるものであって、大蔵省の数字の操作で決めるものではない」と一喝したといいます。

政治に興味を持つすべての人に

『自省録』は、中曽根氏の政治家としての足跡を辿ると同時に、戦後の日本政治の転換期を生き抜いた著者の思想や哲学に触れることができる貴重な記録となっています。

政治に興味のある方はもちろん、激動の昭和史を振り返りたい方にもおすすめです。

本の目次と要約

序章 総理大臣の資質

- 中曽根氏が考える総理大臣に必要な資質とは何か、歴史的な視点から考察する。

第一章 政治家が書き遺すことの意味

- 老政治家として、昭和という時代を見つめ、何を後世に残すべきか、中曽根氏の政治家としての信念を語る。

- 戦後政治の総決算、敗戦で失われたものを取り戻し、日本の未来を切り開くという政治理念を、芭蕉の「不易と流行」を引用しながら解説する。

- 太平洋戦争における日本の外交の失敗を認めつつも、当時の国際情勢下では「自存自衛」の道しかなかったと主張する。

- 戦後間もない頃に面会した歴史家、徳富蘇峰氏とのエピソードを紹介し、当時の政治状況や人物評を振り返る。

- 天皇の人間宣言について、当時の自身の率直な思いと、象徴天皇制という日本の国家構造における天皇の役割について考察する。

- 政治家としての心構え、特に大衆民主主義の現代における政治家と大衆との関係性の重要性を説く。

- 運輸大臣時代に昭和天皇から受けた質問の内容と、その時の心境を述懐する。

第二章 人物月旦 戦後日本の政治家たち

- 中曽根氏が政治家として活動する中で出会った、記憶に残る政治家たちの人物像を、独自の視点で描写する。

第三章 人物月旦 海外の偉大な指導者たち

- レーガン、サッチャー、ゴルバチョフ、鄧小平など、冷戦期の世界を舞台に活躍した指導者たちとの個人的なエピソードを交えながら、その人物像や外交手腕を分析する。

第四章 わが政権を回想する

- 鈴木政権の退陣から中曽根政権誕生までの舞台裏、組閣人事や政権運営の実際を具体的に明かす。

- 行政改革、特に国鉄分割民営化、日本専売公社と日本電電公社の民営化を断行するまでの政治決断の過程と、その後の影響について詳述する。

- 第二次臨時行政調査会(第二臨調)の取り組みと成果、財政再建への強い意志と、その実現に向けた戦略を解説する。

- 教育改革への取り組みと、その失敗の理由を分析する。

第五章 これからの世界を読む

- 冷戦後の世界情勢を、「相対的安定」から「散乱」へと変化したと捉え、その中で日本がとるべき外交戦略を提言する。

- イラク戦争後の世界秩序再編に向けた課題と、日本が果たすべき役割について論じる。

- 日米同盟の重要性を再確認しつつも、日本独自の外交戦略の必要性を訴える。

- 北朝鮮の核開発問題、中国と台湾の関係など、東アジアの安全保障環境の変化と、日本外交の課題を分析する。

第六章 漂流国家、日本のゆくえ

- 自身の行動規範であったカントの哲学、真善美と道徳律について考察し、歴史や伝統の重要性を説く。

- 人間関係における「縁」の大切さ、歴史や伝統、文化との関係を論じる。

- 特定の宗教や宗派に属さない立場から、宗教観、神仏の認識について語る。

- 現代社会における科学技術の発展と人間の精神文化との関係性について考察する。

- 日本国憲法改正の必要性と、首相公選制導入の可能性について持論を展開する。