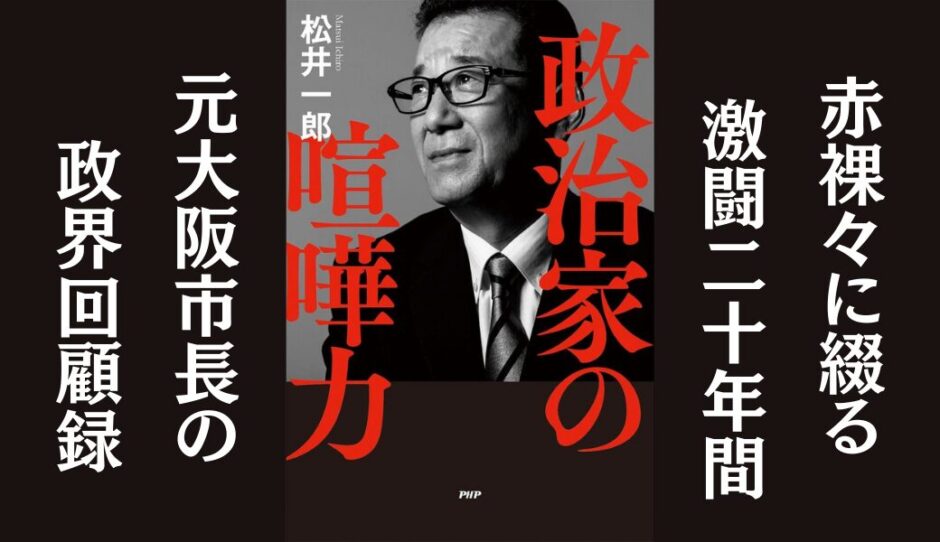

【政治家の誕生秘話】松井一郎「政治家の喧嘩力」書評: 怒りとともに駆け抜けた20年

爽やかな笑顔の裏にあった「大阪都構想」への熱い想い

2020年11月1日、大阪都構想の是非を問う住民投票は僅差で否決という結果に終わりました。著者である松井一郎氏は、この住民投票をもって政界引退を表明しています。

多くの人は、政治生命を賭けた「大阪都構想」が否決されたことに対して、落胆や後悔の念を抱くのではないでしょうか。しかし、本書「政治家の喧嘩力」(2023年発行)の中で、松井氏は当時の心境を「爽やかな達成感」と表現しています。

なぜ松井氏は、政治家としての敗北ともいえる状況にも関わらず、爽やかな達成感を感じていたのでしょうか?

本書は、そんな疑問を抱く読者に対して、松井氏の20年間の政治活動、特に橋下徹氏との二人三脚で挑んだ大阪都構想や大阪維新の会設立、そして既得権益との戦いを赤裸々に描いた回顧録となっています。

若き日の「怒り」が政治家・松井一郎を突き動かす

1964年生まれの松井氏は、39歳という若さで大阪の政界に飛び込みます。当時、地方議員の選挙公約といえば、「インフラ整備」や「住民サービスの向上」といった抽象的なものがほとんどでした。

そんな中、松井氏は「大阪の再生にはこれしかない」という信念のもと、財政再建を訴え、見事初当選を果たします。地方財政の立て直しには、身を切る改革が必要不可欠であるという強い「怒り」が、政治家としての原動力となっていたのです。

橋下徹との出会い、そして二人三脚で挑んだ大阪の改革

本書では、松井氏の政治家としての「師」とも言える橋下徹氏とのエピソードが数多く登場します。2008年、橋下氏が大阪府知事に就任した際、松井氏は当時、自民党の府議でした。

橋下氏は、前任者の作った骨格予算を白紙に戻し、大胆な歳出削減案を発表します。この改革案に対して、市町村長からは猛反発が起こりますが、松井氏は橋下氏の改革姿勢に共感し、二人三脚で大阪の改革に進んでいきます。

公明党との駆け引き、そして2度の住民投票

大阪都構想の実現には、過半数の議席を確保することが不可欠でした。そこで松井氏は、公明党の協力を取り付けるべく、水面下で交渉を進めます。

当初、公明党は都構想に反対の立場でしたが、松井氏の粘り強い説得と、住民投票で民意を問うという条件付きで、最終的に協力を取り付けることに成功します。

しかし、2015年、2020年の2度にわたる住民投票では、いずれも僅差で否決という結果に終わってしまいます。松井氏と橋下氏は、政治生命を賭けた戦いに敗北したのです。

政治家としての「喧嘩力」とは何か

松井氏は、政治家にとって最も重要な能力は「喧嘩力」であると述べています。ここでいう「喧嘩力」とは、単に相手を論破する能力ではなく、自分の信念を貫き、周囲を説得し、時には妥協しながらも、最終的に目標を達成する力のことです。

松井氏は、自民党時代から、党の方針に反してでも、自分の信念に基づいて行動してきました。時には、橋下氏や菅義偉氏といった、自分よりも立場が上の人物にも臆することなく、意見をぶつけています。

一方で、松井氏は、ただ単に喧嘩っ早いわけではありません。本書では、反対派の議員に対しても、根気強く説得を続け、最終的に協力を取り付けたエピソードが紹介されています。

松井氏の「喧嘩力」の裏には、常に大阪の未来を真剣に考えているという誠実な姿勢がありました。

まとめ

本書は、松井氏の政治家としての半生を振り返りながら、大阪都構想の舞台裏や、橋下徹氏、菅義偉氏といったキーパーソンとの関係性、そして政治家としての信念などが赤裸々に描かれた作品です。

政治に関心の高い方はもちろんのこと、そうでない方にとっても、松井氏という個性的な政治家の生き様を通して、日本の政治の現状や課題を考えさせられる一冊となっています。

特に、これから政治の世界を目指そうと考えている若い世代の方々にとって、本書は必読と言えるでしょう。

「政治は、世の中を変える力を持つ」

松井氏の熱い想いが込められた本書は、多くの読者に勇気と希望を与えると感じました。

本の目次と要約

第1章 「怒り」こそ政治家としての原動力

- 政治家20年、「喧嘩」の連続だった: 政治家として最も苦しかった時期を振り返りつつ、政治家人生を「喧嘩」という言葉で表現する。

- 大阪を離れ、ヤンキー漫画のモデル校?に編入: 幼少期から青年期にかけての生い立ち、大阪での環境、東京での学生生活について述懐する。

- 議会はバッジをつけた会員の馴れ合いサロン: 電気工事会社を継いだ後、政治家となった経緯、当時の大阪府議会の様子、議員たちの意識の低さへの失望を語る。

- 財政再建団体一歩手前だった大阪府: 当時の大阪府の深刻な財政状況、議員たちの危機感の欠如、政治家としての自らの責任感について述べる。

- 「俺は戦うけど、馬場ちゃんがこっち側で正面から戦うと、府連の中でハレーションも起こるやろ」: 初挑戦の知事選で、自民党推薦候補に反旗を翻したエピソードを紹介し、馬場伸幸氏との関係性を語る。

第2章 既成政党の維新包囲網を突破する

- 「僕ら、なんか悪いことしたんですか?」 : 橋下徹氏を応援した堺市長選で、自民党大阪府連から激しい妨害工作を受けたエピソードを紹介する。

- 「結果はどうなるかわからんけど、一回、橋下さんと僕と一緒にやろうや」 : 橋下徹氏との出会い、大阪維新の会結成に至るまでの経緯、自民党への不満、馬場伸幸氏を口説き落としたエピソードを語る。

- 「この選挙、負けたかもしれない」: 大阪維新の会として挑んだ初めての選挙戦で、厳しい選挙戦を振り返りつつ、既成政党の組織力の強さを実感したエピソードを紹介する。

- 「議員定数の削減は民主主義の根幹にかかわる問題だから、しっかり話し合って、全会派一致で進めるべき 」 : 公約である議員定数削減の実現に向けた取り組み、既成政党の抵抗、議員定数削減の意義について解説する。

- 「身を切る改革」のルーツ: 橋下徹氏との政策協定、政治家自らの身を切る改革、議員報酬カットの実現に向けた駆け引き、メディア戦略について語る。

第3章 既得権益に挑み、成長を取り戻す

- 持続可能な日本」をつくるために: 大阪都構想、大阪・関西万博の誘致、統合型リゾート(IR)誘致の3つの政策テーマについて紹介する。

- 時代に合わなくなった戦後の大都市政策: 大阪都構想の歴史、二重行政の弊害、大阪の経済停滞の原因、成長する都市への変革について解説する。

- なぜ最初の住民投票で大阪都構想は否決されたのか: 橋下徹氏との二人三脚、「バーチャル大阪都」における改革、公明党との対立、住民投票否決の原因について分析する。

- 怒りから都構想再チャレンジを決意: 橋下徹氏の政界引退表明、後継者指名、大阪都構想への再挑戦、吉村洋文氏との選挙戦について述べる。

- なぜ2回目の住民投票でも都構想は否決されたのか: 2度目の住民投票否決の原因分析、大阪都構想の成果と意義、今後の展望について語る。

- 「もう一回、万博やろうよ」: 大阪万博誘致のきっかけ、ミラノ万博視察、1970年大阪万博との比較、「人生100年時代」へのメッセージ、BIE事務局長との会談を振り返る。

- 万博誘致はリスクの大きい賭けだ : 万博誘致におけるリスクとメリット、反対派との対立、誘致成功の要因、今後の課題について解説する。

- IR誘致はどうして必要なのか : 統合型リゾート(IR)誘致の目的、経済効果、ギャンブル依存症対策、治安対策、アジアの観光経済圏構想について説明する。

第4章 政治家の喧嘩力

- 菅義偉選対副委員長との出会い : 政治家人生を振り返り、菅義偉氏との出会い、2008年大阪府知事選での協力、信頼関係の構築について述べる。

- 「恐れられ、リスペクトされる」存在ヘ: リーダーの周りに必要な人物像、菅義偉氏、安倍晋三氏のリーダーシップ、人物評について語る。

- 我々はもう少し大人の政治をします」: 第二次安倍政権発足時のエピソード、「大人の政治」=「決められる政治」、官邸主導の政治手法、官僚との付き合い方について解説する。

- 「喧嘩はしない」が取り柄の岸田政権: 岸田文雄政権の評価、決断力不足への懸念、政策決定における課題、今後の政権運営について分析する。

第5章 政治家よ、とんがって理想を語れ!

- 怒りをなくした政治家は去れ: 政治家としての原点、税金の使い道への問題意識、政治家としての矜持、理想の政治家像について語る。

- 割に合わない仕事」であったほうがいい: 政治家という仕事の現実、やりがいと難しさ、若者の政治参加の必要性、政治家と生活の両立の難しさについて述べる。

- 政治家に人柄を求めない: 政治家に求められる能力、政策実行力、決断力、コミュニケーション能力、民間企業との違いについて解説する。

- 「大人」になるな: 政治の世界における「大人の対応」、本音と建前、政治家としての責任感、有権者との向き合い方について説明する。

- 喧嘩を恐れるな!: 政治における対立の重要性、改革の必要性、維新の挑戦、既成政党との違い、若者へのメッセージ、政治の未来について語る。