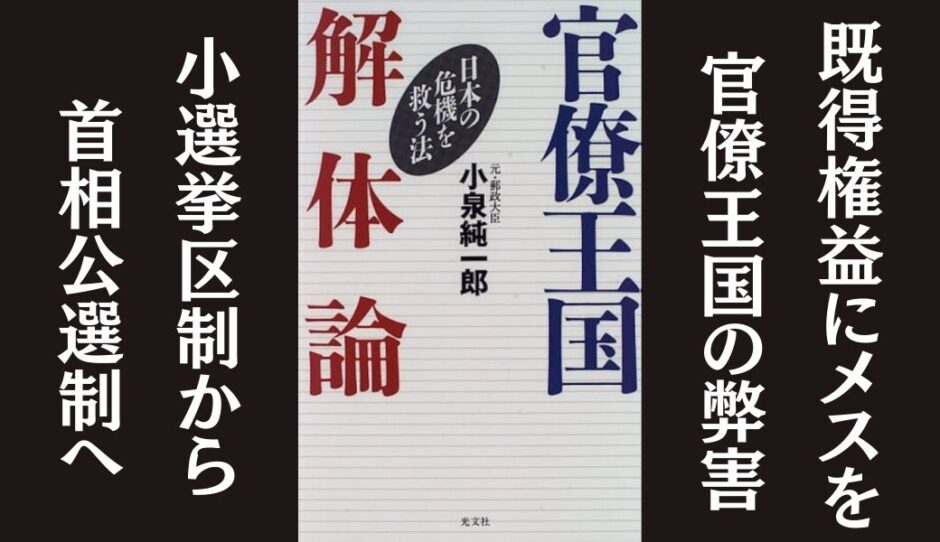

小泉純一郎著「官僚王国解体論」

「官僚王国解体論」は、1996年に出版。

小泉純一郎氏による日本の政治改革、特に官僚システムの改革を訴えた著書です。

小泉純一郎が描く、真の「主権在民」実現のための道

小泉氏は、本書の冒頭で、1994年1月に成立した政治改革関連四法案(公職選挙法改正案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案、政治資金規正法改正案、政党助成法案)について、これは「政治改革」ではなく「改悪」だと断言しています。小泉氏が特に問題視したのは、小選挙区比例代表並立制の導入です。

なぜ小泉純一郎は小選挙区比例代表並立制に反対したのか?

小泉氏は、小選挙区比例代表並立制には、多くの問題点があると指摘しています。例えば、重複立候補を認めたことで、小選挙区で落選した候補者でも、比例代表で復活当選できるという矛盾を挙げ、国民の審判を軽視していると批判しています。また、比例代表名簿の順位は、国民ではなく政党幹部が決定するため、国民の意思が反映されない点も問題視しています。

小泉純一郎が提案する、真の政治改革とは?

小泉氏は、真の政治改革を実現するために、衆議院は300議席の原則3名区とする中選挙区制度に戻し、参議院は比例代表を廃止し、各都道府県から1名または2名を選出する制度にすることを提案しています。そして、これらの抜本的な改革を踏まえた上で、首相公選制の導入を提唱しています。

小泉氏は、首相公選制を導入することで、政治がより分かりやすくなり、政治家は官僚に惑わされることなく指導力を発揮できるようになると主張しています。また、大臣の任期が短すぎる現状を改善し、長期的な視点に立った政策の実施が可能になるとも述べています。さらに、首相公選制は、議会制民主主義を補完する意味でも価値があると訴えています。

日本経済を蝕む「官尊民卑」の打破

政治改革と並んで、小泉氏が本書で強く訴えているのが、官僚主義の打破です。小泉氏は、官僚が「天下り先」として特殊法人を維持しようとする強い抵抗勢力となっている現状を批判し、郵政三事業の民営化が、その突破口になると主張しています。郵政三事業の民営化は、財政投融資制度の見直しにもつながり、行政改革の大きな一歩となると小泉氏は考えています。

小泉純一郎が語る、日本の未来への処方箋

小泉氏は、本書の最後で、明治維新や戦後の高度経済成長のように、痛みを伴う改革、解体的な行政改革なくして、21世紀という新しい時代を迎えることはできないと訴えています。そして、郵政三事業の民営化に象徴されるような、国民一人ひとりが当事者意識を持って改革に取り組むことの重要性を訴え、本書を締めくくっています。

読書後の感想

「官僚王国解体論」は、小泉純一郎氏の政治理念、特に官僚主義に対する批判や政治改革への強い思いが読み取れる一冊です。小泉氏がその後、首相として推し進めた郵政民営化は、本書で展開された主張と重なる部分が多く、当時の時代背景や小泉氏の政治姿勢を知る上で貴重な資料と言えるでしょう。

日本の官僚システムや行政改革に関心のある方にもおすすめの一冊です。

本の目次と要約

第一章 「政治改革」という名の改悪 ―小選挙区比例代表制度亡国論―

- 1. 政治改革法案は廃案にすべきだった

1994年に成立した政治改革関連四法案は、衆参両院で可決され、小選挙区比例代表並立制が導入されることになった。しかし、法案通過の経緯は異例であり、内容にも問題が多い。

- 2. 新選挙制度は憲法違反だ

小選挙区比例代表並立制は、一票の価値の平等を定めた憲法に違反する可能性がある。また、有権者の判断よりも政党幹部の判断が優先されるため、民意を反映しない。

- 3. 次期総選挙での私の公約は「小選挙区比例代表制度の廃止」

小選挙区比例代表並立制は、政党幹部の権限が強まり、有権者の意思が反映されにくい。また、選挙制度の根本的な改善につながらず、むしろ弊害が多い。

- 4. 国民の意志に関係なく当選者が決まる制度

比例代表制では、政党幹部が名簿順位を決めるため、国民の意思に関係なく当選者が決まってしまう。また、重複立候補制度は有権者を混乱させるだけである。

- 5. 新制度でも是正されていない一票の格差

小選挙区制導入の理由の一つに一票の格差是正があったが、実際には是正されていない。区割りにおいて人口だけでなく地域性も考慮したため、一票の格差は依然として大きい。

- 6. 定数を是正していれば、もっと前に政権交代は起きていた

一票の格差是正のため、定数を是正していれば、過去に政権交代が起きていた可能性もある。中選挙区制度の下でも政界再編成は行われており、小選挙区制導入の必要性はなかった。

- 7. 公認調整という名の談合の実態

中選挙区制度では、政党間で公認調整が行われ、無風選挙となるケースも少なくなかった。しかし、小選挙区制では、政党内での公認争いが激化し、政党幹部の権力が強まる。

- 8. 中選挙区制度は日本人にていしていた

中選挙区制度では、同じ選挙区から複数の当選者が出ることから、新人育成や多様な意見の反映が期待できた。また、政党間の競争だけでなく、政党内の競争も促進されるというメリットもあった。

- 9. 小選挙区制度導入の根拠は、法案成立前に無くなっていた

小選挙区制導入の根拠とされた「政治家個人の資質を問う」「政党本位」といった議論は、実際には成立していなかった。むしろ、政党幹部の権限が強まり、政党間の馴れ合いが進む可能性もある。

- 10. 果てしなく続くサービス合戦地獄

小選挙区制導入により、候補者は有権者へのサービス合戦に奔走することになる。選挙区が狭くなった分、より密接な活動が必要となり、候補者の負担は増大する。

- 11. 巨大与党ができる可能性

小選挙区制では、当選するために与党にいる方が有利になるため、野党から与党へ移る議員が増える可能性がある。結果として、政権交代が不可能な巨大与党が誕生する可能性もある。

- 12. ひたすら「当選本位」となる政治

小選挙区制では、候補者は当選するために、政策よりも有権者へのサービスを優先するようになる。結果として、「当選本位」の政治が横行し、国民不在の政治がまかり通ることになる。

- 13. 「反自民連合」が崩壊した原因

1993年に誕生した細川政権は、「反自民」を掲げていたものの、実際には自民党の政策と大きく変わることはなかった。結果として、国民の期待を裏切り、短命政権に終わってしまった。

- 14. 自社連立の真相

自民党は、政権復帰のために、社会党との連立に踏み切った。社会党は、「反自民」を掲げていたにも関わらず、自民党との連立を受け入れたため、国民の失望を買った。

- 15. 私は比例区の重複立候補を断じて拒否する

比例区の重複立候補は、有権者を混乱させるだけであり、百害あって一利なしである。政治家として、国民の意思を尊重し、公正な選挙を実現するために、重複立候補は断じて拒否する。

- 16. 選挙結果がどう転んでも、新制度の矛盾が出てくる

小選挙区比例代表並立制は、制度自体に矛盾を抱えているため、選挙結果がどう転んでも、様々な問題が発生する可能性が高い。根本的な解決のためには、制度の見直しが必要不可欠である。

- 17. 首相公選制の導入こそが政治改革の第一歩となる

国民が直接首相を選挙する首相公選制を導入することで、政治はより分かりやすくなり、政治家も官僚に惑わされることなく指導力を発揮できるようになる。首相公選制こそが、真の政治改革への第一歩である。

- 18. 衆議院議員の政治改革法案に対する投票行動(保存版)

1993年に行われた政治改革関連法案の採決において、各議員がどのように投票したかをまとめた資料。小選挙区比例代表並立制導入に賛成した議員、反対した議員、棄権した議員などが一覧できる。

第二章 官尊民卑を打破せよ ―官僚王国解体論―

- 1. 三つの既得権を打破せよ

日本の財政危機を克服し、真の主権在民を実現するためには、「官僚が握る総理大臣の選挙権」「霞が関中心の政治構造」「財政投融資制度」という三つの既得権を打破しなければならない。

- 2. 主権在官から真の主権在民へ

日本国憲法は「主権在民」を謳っているにもかかわらず、現状は官僚が大きな権力を握る「主権在官」の状態にある。官尊民卑の風潮を打破し、国民のための政治を実現する必要がある。

- 3. 国家独占事業の実態

かつては必要とされた国家独占事業も、時代遅れとなり、非効率な運営が目立つようになっている。郵政三事業をはじめとする国家独占事業の民営化を進め、競争原理を導入する必要がある。

- 4. キーポイントは財政投融資

財政投融資制度は、国民から集めた資金を、官僚の裁量で様々な事業に投資する制度である。しかし、その運用は必ずしも透明性が高いとは言えず、無駄な投資も多い。財政投融資制度の見直しは、行財政改革のキーポイントとなる。

- 5. 財政投融資制度とは何だったのか?

財政投融資制度は、戦後日本の経済成長に大きく貢献してきた。しかし、低成長時代や金融自由化の進展により、その存在意義は薄れつつある。むしろ、日本経済の効率性を低下させる要因となっており、早急な見直しが必要である。

- 6. 血税十六兆円の行方

財政投融資制度は、国民の血税を原資としているにもかかわらず、その運用は必ずしも適切とは言えない。無駄な公共事業や非効率な特殊法人への投資など、国民の理解を得られないものが少なくない。

- 7. 住専の比ではない旧国鉄の債務問題

旧国鉄の分割民営化に伴い、巨額の債務が国鉄清算事業団に引き継がれた。バブル崩壊により、土地や株式の売却益が見込めなくなったため、債務はさらに膨らみ、国民負担が懸念されている。

- 8. 旧国鉄の債務は、郵政三事業民営化なくして解決できない

旧国鉄の債務問題を解決するためには、抜本的な行財政改革が必要不可欠である。その突破口となるのが、郵政三事業の民営化である。郵政三事業を民営化することで、財政投融資制度の見直しを迫り、行財政改革を断行することができる。

- 9. ニュージーランドの改革の教訓

1980年代半ばから抜本的な改革に取り組んだニュージーランドは、財政赤字を解消し、経済成長を実現させた。日本も、ニュージーランドの成功例に学び、既得権益に切り込む大胆な改革を行う必要がある。

- 10. 郵政省解体は実行の時代に入った

郵政三事業の民営化は、財政投融資制度の見直しだけでなく、郵政省の解体にもつながる。郵政省の解体は、中央官僚の既得権益を打破し、地方分権を進める上でも重要な意味を持つ。

- 11. 現体制を解体し、出直すべし

日本の政治、経済、行政は、現状維持ではもはや立ち行かなくなっている。郵政三事業の民営化を契機に、現体制を解体し、国民のための新しいシステムを構築する必要がある。