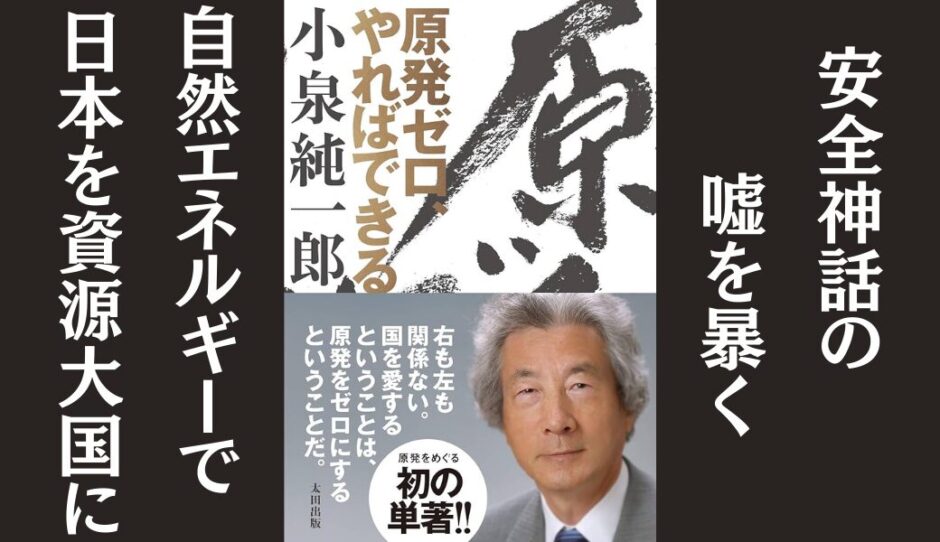

小泉元首相が熱く語る日本の未来~

2018年に発刊された小泉純一郎氏著「原発ゼロ、やればできる」 は、日本のエネルギー政策について書かれた一冊です。小泉氏は、自らの経験や具体的なデータ、国内外の事例を交えながら、原発ゼロの必要性と可能性を力強く訴えかけています。

「安全神話」の崩壊

小泉氏は、2011年3月11日に発生した福島第一原発事故を「想定外の事態」と表現し、当時の自身の無力さを悔やむと同時に、原発推進派が唱え続けてきた「安全神話」の崩壊を指摘します。

福島第一原発事故は、国際原子力事象評価尺度(INES)で最悪レベルのレベル7と評価されるほど深刻な事故であり 、事故後7年経った現在でも原子炉内部の状況は完全には把握できていません。 このような現状を踏まえ、小泉氏は、人間が想定する安全対策には限界があると主張し、原発の危険性を改めて認識する必要があると訴えます。

原発は本当に「安い」のか?

小泉氏は、原発推進派が主張する「安全性」「低コスト」「クリーン」という3つのメリットが、いずれも幻想に過ぎないことを、具体的なデータや事例を挙げながら論破していきます。

例えば、「低コスト」という点については、資源エネルギー庁の試算をもとに、原発の発電コストは決して安価ではないことを示しています。 原発は、建設費や維持費、使用済み核燃料の処理費用など、膨大なコストがかかります。また、事故が起きた場合の損害賠償額は、計り知れません。

世界は「自然エネルギー」へシフトしている

小泉氏は、日本が「時代遅れの原発技術に日本経済の未来を託す」べきではないと主張し、世界的に進行する自然エネルギーへの転換を例に挙げ、日本も自然エネルギー大国を目指すべきだと訴えます。

実際、ドイツや韓国は、日本の原発事故を契機に原発ゼロ政策へと舵を切り替えました。 世界全体で見れば、原発の占める割合は減少し、自然エネルギーの割合は増加する傾向にあります。 世界の流れに逆行し、いまだに原発を基幹電源として頼り続ける日本政府の姿勢を、小泉氏は厳しく批判しています。

「やればできる」という信念

小泉氏は、原発ゼロは決して絵空事ではなく、「やればできる」という強い信念のもと、日本の未来を担う自然エネルギーの可能性を、具体的な事例を交えながら示しています。

例えば、アメリカでは高速道路や鉄道に太陽光発電パネルを設置する実験が行われており 、日本では農地と太陽光発電を両立させる「ソーラーシェアリング」が広がりつつあります。

まとめ

小泉氏は、原発ゼロを「国家百年の計」と位置づけ、国民一人ひとりが問題意識を持ち、行動を起こすことの重要性を訴えかけています。

本書は、原発やエネルギー問題に関心のある方はもちろんのこと、日本の未来を真剣に考えるすべての人にとって必読の一冊と言えるでしょう。

本の目次と要約

序章 あの「災害」を忘れてはいけない

- 編まれていた自分が悔しく、腹立たしい: 東日本大震災と原発事故を経験し、原発ゼロの必要性を感じた著者の思いと、本書で訴えたいことを述べている。

- 原発ゼロとは、現在稼働中の原発を停止し、将来的にはすべて廃炉にすること。そして、国内の電力をすべて自然エネルギーでまかなうことを目指すこと。

- 電力会社や政府は、原発は安全でコストが安くクリーンであるというが、それは嘘であり、原発推進派の欺瞞を暴く。

第一章 原発の「安全」「低コスト」「クリーン」は全部ウソだった

- このままだまされ続けるわけにはいかない: 原発推進派が主張する「安全神話」の虚偽性を、過去の原発事故の事例や福島原発事故の現状を踏まえて指摘する。

- スリーマイル島、チェルノブイリ、そして福島の原発事故は、原発に絶対的な安全はあり得ないことを証明している。

- 福島原発事故の原因究明や廃炉作業の長期化、巨額な費用を考えると、原発は決して「低コスト」とは言えない。

- 大量の放射性廃棄物を排出する原発は、「クリーンエネルギー」とは程遠い存在である。

- 日本の原発は「アメリカやソ連とは違う」といった専門家たち: 日本独自の安全対策や技術力を過信した結果、福島原発事故が起きたことを批判する。

- 「想定外」の津波や地震、テロの可能性を軽視した安全対策の甘さを指摘。

- 人間の「想定」には限界がある: 福島原発事故は、自然災害の規模や発生確率を過小評価した結果であり、人間の想定の限界を露呈したと主張。

- 過去の地震や津波の記録から、想定を超える規模の災害が起こりうる可能性は以前から指摘されていた。

- 原発事故は交通事故や航空機事故とは違う: 原発事故は、国土や国民の生命に壊滅的な被害をもたらす可能性があり、他の事故とは比較にならないほど深刻であると強調。

- 福島原発事故では、チェルノブイリ事故に匹敵する広範囲に放射性物質が拡散し、多くの人々が避難生活を余儀なくされた。

- 事故の検証もせずに再稼働する非常識: 福島原発事故の原因究明や安全対策の抜本的な見直しが行われないまま、原発の再稼働を進める政府の姿勢を批判。

- 倫理観と覚悟が疑われる原子力規制委員会の判断: 原発の安全性を審査する原子力規制委員会が、十分な根拠を示さずに原発の再稼働を認可している現状を問題視する。

- なし崩し的に延びる原発の使用期限: 原発の運転期間を延長することは、老朽化による事故リスクを高めるだけであり、国民の安全を軽視した政策だと批判。

- 地元への交付金や補助金は原発のコストに含まれていない: 原発は、建設費や維持費だけでなく、地域への交付金や補助金など、多額の費用がかかっていることを指摘。

- 原発ほどコストの高い発電所はない: 福島原発事故の処理費用や放射性廃棄物の処分費用などを考慮すると、原発は他の発電方法と比べて、圧倒的にコストが高いことを主張。

- 原発は「トイレなきマンション」: 放射性廃棄物の最終処分場が見つかっていない現状を、「トイレなきマンション」と揶揄し、根本的な問題解決が先決だと訴える。

- 一兆円の国費を投入した「もんじゅ」の挫折: 高速増殖炉「もんじゅ」の開発失敗は、核燃料サイクル計画の破綻を象徴するものであり、巨額の費用を無駄にした政府の責任は重大だと批判。

- 発電所の敷地内だけでは保管しきれない放射性廃棄物: 使用済み核燃料は増え続け、原発の敷地内だけでは保管しきれなくなっている現状を指摘し、最終処分場の必要性を訴える。

- 世界で唯一の最終処分場「オンカロ」とは: フィンランドのオンカロのように、地下深くに放射性廃棄物を埋設する最終処分場の建設が必要だと主張。

- 10万年後まで核廃棄物を抱え続ける: 放射性廃棄物は、10万年以上もの間、安全に管理し続けなければならない危険なものであることを強調。

- これ以上「核のゴミ」を増やしては いけない: 原発は、将来世代に負の遺産を残す無責任なエネルギー政策であり、これ以上「核のゴミ」を増やすべきではないと訴える。

- 環境を壊す原発のどこが「クリーン」なのか: 放射性物質による環境汚染や生態系への影響を考えると、原発は決して「クリーンエネルギー」とは言えないと主張。

第二章 原発ゼロでも自然エネルギーでやっていける

- 「望ましいエネルギーミックス」とは何か: 原発に依存しない、自然エネルギー中心のエネルギー政策への転換を提案する。

- 自然エネルギーは、枯渇する心配がなく、地球温暖化の原因となるCO2を排出しない、持続可能なエネルギー源であると説明。

- 自然エネルギーだけで既に原発15基分の電力供給: 日本は、太陽光発電や風力発電などのポテンシャルが高く、自然エネルギーだけで原発15基分の電力を供給できることを示す。

- アメリカでも始まった高速道路や鉄道での太陽光発電実験: 世界各国で進む、自然エネルギーを活用した発電事例を紹介。

- 農家に「一挙両得」をもたらすソーラーシェアリング: 農地と太陽光発電を両立させる「ソーラーシェアリング」は、農家の収入増加と再生可能エネルギーの普及に貢献すると説明。

- ダムを新設しなくても水力発電量は増やせる: 既存のダムを活用した小水力発電や、揚水発電の効率化など、水力発電の可能性を改めて提示する。

- 時代遅れの原発技術に日本経済の未来は託せない: 原発は、事故リスクや放射性廃棄物処理など、解決すべき課題が多く、日本経済の成長を阻害する要因になりかねないと指摘。

- 自然エネルギーで日本は「資源大国」になれる: 日本は、自然エネルギーのポテンシャルが高く、積極的に導入することで、エネルギー自給率を高め、「資源大国」になれると主張。

第三章 震災というピンチを「原発ゼロ」でチャンスに変えよう

- 総理さえ「原発ゼロ」を宣言すれば歴史的な大事業に: 原発ゼロの実現には、政治のリーダーシップが不可欠であり、首相が率先して「原発ゼロ」を宣言する必要があると訴える。

- 「だまされるなよ」と忠告しても苦笑するだけの安倍総理: 原発推進に固執する安倍政権の姿勢を批判し、国民の声に耳を傾けるべきだと主張。

- 廃炉技術の開発はこれからの課題: 原発ゼロを実現するためには、安全かつ効率的な廃炉技術の開発が急務であると指摘。

- 理解できない「潜在的核抑止力」の議論: 原発技術を核兵器開発に転用できるという「潜在的核抑止力」論は、非現実的であり、世界で唯一の被爆国として、核兵器廃絶を訴えるべきだと主張。

- 日本人はピンチをチャンスに変えられる: 過去の戦争や災害から立ち直ってきたように、日本人はピンチをチャンスに変えることができるという、著者自身の経験に基づいた信念を語る。

- 石油ショックから得た三つの教訓: 石油ショックの経験から、省エネルギーの重要性、エネルギー源の多様化、そして自然エネルギーの潜在力に気づかされたと振り返る。

- 「原発」と「満州」はよく似ている: 原発は、経済効果や安全性を過大評価し、国民を「だまし」てきた点で、かつての満州開発と共通していると指摘。

- 満州を失っても日本は繁栄した: 満州を失った後も、日本は高度経済成長を遂げ、世界有数の経済大国になったことを例に挙げ、原発がなくても日本は成長できると主張。

- 安倍さんの次の総理で「原発ゼロ」を: 次の首相には、「原発ゼロ」を宣言し、自然エネルギー中心の社会を実現することを期待する。

- 豊かな国土と国民生活こそが守るべき「国富」: 真の「国富」とは、経済的な豊かさではなく、国民の生命と安全、そして豊かな自然環境であると訴える。

結論 ―― 私が最後に言いたいこと

福島原発事故の教訓を風化させず、原発ゼロを実現するために、国民一人ひとりが当事者意識を持って行動を起こす必要性を訴える。