課題の先送りは、次世代の大きな負担になる。

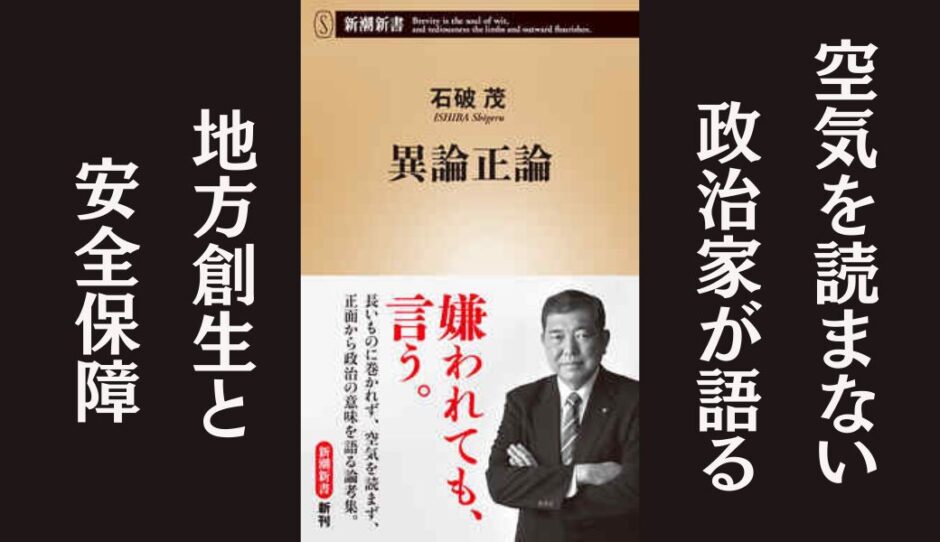

石破茂氏の著書「異論正論」(2022年 出版)を読みました。

防衛大臣、農林水産大臣、地方創生・国家戦略特別区域担当大臣を務めてきた石破氏は、

「面倒なことを先送りにしてきた結果は、必ず次の世代への大きな負担となってしまう」と語ります。

そして、

「果実の分配」のようなおいしい話ではなく、むしろ「不利益の分配」について国民に伝えなければならない。

と説いています。

では、何を先送りにしていると、石破氏は考えているのか?

それは、

・防衛…中国の脅威から目を背けてはならない

・医療体制…日本は医療が公的インフラと位置付けられていない

・少子化…東京は全国で一番可処分所得が少ない

の3つです。

石破氏は「中国」をどのようにとらえているのか?

石破さんは「親中・媚中」であるという噂話をネット上でよく見かけます。

しかし、この本を見るかぎり、そのような政治家には全く思えませんでした。

というのも、台湾有事や尖閣諸島防衛を想定して、

「日本と台湾の軍事交流も進めるべき」

「日米同盟だけでなく、アジア版NATOも構築すべき」

「自衛隊法も見直すべき」

と書かれているのです。

しかも、中国はどういう国か。という分析では、

(歴史の)屈辱を晴らす―という意識が根底にある

とまで踏み込んで書いています。

尖閣付近に中国が出している船は「巡視船」ということになっているが、その実は相手の船を沈めるほどの攻撃力を持っており、人民解放軍の第二海軍のような存在であるとの記述には驚いてしまいました。

日本の「医療体制」はどこが問題なのか?

石破氏が主張する「医療体制の問題」は3つです。

1.CDC(疾病予防管理センター)が存在しない

2.防災省が存在しない

3.医療が公的インフラとして位置付けられていない

ひとつずつ見ていきましょう。

1.CDC(疾病予防管理センター)が存在しない

CDCとは、政治的思惑から独立した専門機関で、トップは感染症の専門家ではなく、公衆衛生学の専門家が努めます。

アメリカのCDCは8500人の人員と170の職種がある大組織だそうですが、日本にはこのような組織がありません。同様の組織は、中国・韓国・台湾・ヨーロッパの多くの国にあるそうです。

ポイントは、情報を一元管理し、意見・見解も統一されること。

日本のコロナ騒動の時期、誰が情報発信していたのか振り返ってみると、

「菅義偉総理」「田村憲久厚労相」「西村康稔担当大臣」「加藤勝信官房長官」「尾身茂さん」など、多くの方が情報発信していたように記憶しています。

さらに各地方自治体の首長や、テレビのコメンテーターも頻繁に情報発信しており、期間限定の専門用語や標語があふれていて、本当に混乱しました。

クラスター、オーバーシュート、ロックダウン、ニューノーマル、三密、ウィズコロナ、第〇波、濃厚接触、不要不急、アベノマスク、自粛警察、ソーシャルディスタンスなどなど…。

今後の混乱を避けるためにも、CDC(疾病予防管理センター)を作るべきというのは同感です。

2.防災省が存在しない

日本は天災の多い国であるため、防災関連の知見・ノウハウを一元化する「防災省」を設立すべきと主張しています。

ところが、どんな意見にも反対する人は必ずいるもので

「危機対応のための組織を作って、平時には何をさせるのだ」

と批判されることがあるそうです。

この批判に、石破さんは答えます。

「平時こそ過去の災害などから得た知見を広め、それに基づいた装備を取得し、そして訓練を行わなければいけない。訓練したことがないことは危機の時には絶対できない」

と語ります。

そもそも、日本に災害のない平時だった年があるのか?

疑問に思って、国土地理院のページを見ると、地震、津波、台風、豪雨、噴火など、数年に一度は大きな災害に襲われていることがわかります。

災害に備える組織設立は「待ったなし」だと強く思いました。

防災に対応する組織設立は「待ったなし」だと強く思いました。

3.医療が公的インフラとして位置付けられていない

石破さんは語ります。

自衛隊・警察・消防などは公共の基盤として税金で運営されている。

しかし医療は、民間の設立に任せられており、公的インフラとして位置づけられていない。

とのこと。

言い換えると、今のままでは、民間病院には口出しができないため、緊急時には機動的に対応できないらしいのです。

医療費の7割は、税金や社会保障費などの公的なお金で支えられているものの、コロナのようなときは入院できなかったり、診療してもらえない事態になってしまいます。

「いざというときに必ずお医者さんに診てもらえることが、国民全体の利益のために必要である」と石破氏は説きます。

日本が先送りにしてきた最大の問題「少子化」

この本で、一番意外に感じたことは、「14.東京の家庭は所得が多いのに日本一豊かではない」という章です。

国交省の作成した資料によると、全国で一番可処分所得が低いのは東京になるとのこと。

東京は賃金だけでなく、生活コストが高いためでしょう。

出生率は地方が高く都市部が少ないというデータもあります。

若者が東京に出ていく時期は「大学進学時」「就職時」の2つが大きいため、

地方創生では教育と仕事をどう変えていくかを考えるべきと説きます。

また、2009年以降、日本の労働分配率は低下を続けており、戦後最低水準まで落ちたとのこと。

そこで、労働分配率が高い企業への優遇措置をとることが望ましいと石破氏は考えています。

おそらく、日本の出生率低下を食い止める特効薬のような施策はないでしょう。

この少子化問題については、できることを片っ端から取り組んでいくことが大事です。

私も少子化についてはアイデアがあるのですが、長くなってしまうので別の記事にまとめます。

「異論正論」読書後の感想

「異論正論」を読んで、石破茂氏の人気がわかったような気がしました。

テレビなどの石破さんを見ると、「結論が分かりにくい方だなあ」と個人的には感じていました。

ひょっとすると、放送時間も限られているせいか、石破さんの回答のプロセスが十分に伝えきれないのかもしれません。

本では、石破さんの主張がわかりやすく記載されています。

また、いろんなレッテルが張られている石破さんですが、少なくとも「親中・媚中」には思えません。

中国との関係については、かなり思い切った論調で書かれていますので、一読をおすすめします。

石破さんは、他の政治家に比べ、たくさんの本を出されていますので、読み終えたら記事にまとめます。

最後に、「異論正論」を読んで、印象に残ったことをまとめておきます。

・親中、媚中ではなく、タカ派に感じた

・野党のレベルが低いと述べている(もっと協調路線かと思った)

・不安をあおりすぎるメディアに強い不満がある

・医療、防災の見直しに強い関心がある

・全国で一番可処分所得が低いのは東京

・地方創生と少子化対策に、相関関係がある

「異論正論」が気になる方は、ぜひ手に取ってみてください。

本の目次と要約

1 コロナ情報の一元化は急務である

アメリカのCDCのような、政治的思惑から一線を画した独立性の高い組織が、日本にも必要である。

情報が一元化され、国民にもわかりやすく発信されることで、インフォデミックを防ぐことができる。

コロナ禍で露呈した、政府の危機対応能力の低さ、説明能力の欠如を克服するために、CDCのような組織は不可欠である。

感染状況、対策の効果、変異株の影響など、国民が本当に必要としている情報を、科学的根拠に基づいて発信していくべきである。

2 近場の良さを知ってみませんか

インバウンドに依存した観光政策は、危機に弱く、持続可能性も低い。

コロナ禍を逆手にとり、感染対策を徹底した上で、国内旅行、近場旅行を促進していくべきである。

地域の魅力を発掘し、発信することで、観光業のみならず、地域経済の活性化にも繋げることができる。

3 税制も含めた経済論議が急務である

コロナ禍で、観光業以外にも、イベント業界など、多くの業界が大きな打撃を受けている。

GoToキャンペーンの是非ではなく、本当に困っている人たちに、実効性のある補助や支援を行うべきである。

消費税減税や一時的な廃止など、大胆な経済対策も検討すべきである。

消費税導入時とは状況が大きく変化しており、コロナ渦における経済対策という新しい観点から、議論を行う必要がある。

消費減税の効果、他の政策との比較など、具体的な議論が求められる。

4 野党はもっと本質的な議論を挑むべきである

現野党は、政権を担う覚悟、政策立案能力、説明能力、どれをとっても国民の期待に応えられていない。

枝葉末節の議論ではなく、本質的な政策論争を行い、「野党の方が能力がある」と国民に思わせる必要がある。

イギリスのシャドーキャビネットのように、対案を示し、政府と対峙することで、政権交代可能な政党であることを示す必要がある。

5 中国の「巡視船」を軽視してはならない

中国による尖閣諸島周辺海域への領海侵犯は、看過できない問題であり、日本として毅然とした態度で臨む必要がある。

中国は、武力による台湾統一を否定しておらず、尖閣諸島はその延長線上にあることを忘れてはならない。

日米安保条約に基づき、アメリカとの連携を強化すると同時に、イギリス、オーストラリア、インドなど、同志国との連携も強化する必要がある。

6 新型コロナと緊急事態条項の議論は別にすべきである

現行憲法でも、「公共の福祉」のため、正当な補償を前提に、私権を制限することは可能である。

緊急事態条項の創設については、私権制限の危険性、政府への権力集中に対する懸念など、様々な意見がある。

憲法改正は、国民的な議論が必要なテーマであり、コロナ禍の状況に乗じて拙速に進めるべきではない。

7 国民への「お願い」よりも先にやるべきことがある

感染拡大防止のため、国民に協力を求めることも重要だが、政府は医療体制の抜本的な見直しに取り組むべきである。

日本の医療は、人口当たりの医師数、病床数は多いものの、病院の機能分担、役割分担が明確ではなく、医療資源が有効に活用されていない。

医療機関の連携強化、患者の適切な振り分け、医療従事者の負担軽減など、抜本的な改革を進めるべきである。

8 不安ばかり煽るメディアは別の恐怖を忘れていないか

メディアは、コロナの恐怖を煽るだけではなく、冷静かつ正確な情報発信に努めるべきである。

コロナ対策の成果、治療法の進歩、死亡率の低下など、国民に希望を与えるような情報も発信すべきである。

少子高齢化、経済の低迷、教育格差など、コロナ以外の重要な課題についても、積極的に議論していく必要がある。

9 主権者が変わらなければ、政治も変わりません

政治不信、政治への不満を募らせるのではなく、国民一人一人が政治に関心を持ち、積極的に参加していくことが重要である。

政治家任せにするのではなく、自ら考え、行動し、声を上げていくことで、政治を変えることができる。

歴史、国際情勢、政治経済など、幅広い知識を身につけることで、より良い政治を実現していくことができる。

10 外交の場では歴史の素養が求められる

外交や安全保障など、国の利害を背負って他国と交渉する際には、相手の国の歴史や制度、文化などを理解しておくことが重要である。

歴史を学ぶことで、国際社会の成り立ち、各国の思惑、外交交渉の背景などを理解することができる。

米中対立を理解するためには、米ソ対立との共通点、相違点を踏まえて、冷静に分析する必要がある。

11 「コロナ危機」だけに目を奪われてはいけない

コロナ禍の現状を冷静に分析し、長期的な視点に立って、社会全体のあり方を考えていく必要がある。

メディアリテラシー、ヘルスリテラシーを高め、情報に振り回されることなく、自ら判断する力を養うことが重要である。

コロナ対策による経済への影響、教育への影響、メンタルヘルスへの影響など、多角的な視点から議論していく必要がある。

12 コロナ禍で近づく総選挙では何を問うべきか

次期総選挙では、コロナ対策はもちろんのこと、コロナ後の社会のあり方、日本の未来を託せる政党、政治家を選ぶ必要がある。

短期的な視点ではなく、長期的な視点に立って、政策を評価する必要がある。

少子高齢化、経済の低迷、教育格差など、コロナ前から存在する課題に対する解決策を提示できる政党、政治家を選ぶ必要がある。

13 常態化している政治不信を看過してはならない

政治不信の根本的な原因は、政治家が国民目線ではなく、自分たちの利益を優先していることにある。

政治家には、国民のための政治を行うという、当たり前の倫理観が求められる。

政治家だけでなく、官僚、メディア、国民一人一人が意識を変え、政治をより良いものにしていく必要がある。

14 東京の家庭は所得が多いのに日本一豊かではない

GDPなどの経済指標だけでなく、ワークライフバランス、幸福度、生活の質などを重視した社会を目指すべきである。

東京一極集中の是正、地方創生の推進、多様な働き方、暮らし方の実現など、抜本的な改革が必要である。

地域の魅力を発掘し、発信することで、人材、資金、情報の地方への還流を促すことができる。

15 「そもそも論」を軽視する風潮を憂慮する

現状の問題点ばかり指摘するのではなく、根本的な原因を突き止め、解決策を考える「そもそも論」が重要である。

短期的な視点ではなく、長期的な視点に立って、政策を立案、実行していく必要がある。

政治家だけでなく、官僚、メディア、国民一人一人が「そもそも論」を意識することで、より良い社会を実現していくことができる。

16 「いっそ新党を作れば」の声に答える

新党を作ることは、目的ではなく、手段である。

政策を実現するために、政党という枠組みが必要であるならば、新党を結成することも選択肢の一つである。

しかし、新党を結成したとしても、政治家としての信念、政策を実現する能力、国民への説明責任を果たす姿勢がなければ、意味がない。

17 感染症の時代になることを前提に考えよ

今後も、新たな感染症の発生、流行は避けられない。

感染症対策は、医療体制の強化だけでなく、社会全体のあり方、国民の意識改革も必要となる。

感染症のリスクと経済活動のバランス、個人の自由と公共の福祉のバランスなど、難しい課題に取り組んでいく必要がある。

18 やはり地方創生しかない

地方創生は、地方だけの問題ではなく、日本全体の未来を左右する重要な課題である。

少子高齢化、人口減少、東京一極集中など、日本が抱える多くの課題を解決する鍵は、地方にある。

地方の魅力を発掘し、発信することで、人材、資金、情報の地方への還流を促し、日本経済の活性化に繋げることができる。

19 地方創生をもとにした成長戦略を推進せよ

地域の個性を活かした産業振興、雇用創出、人材育成など、地方創生を軸とした成長戦略を推進すべきである。

デジタル化、AI、IoTなどの最新技術を活用することで、地方の課題解決、魅力向上を図ることができる。

政府は、規制改革、財政支援、人材育成など、あらゆる手段を講じて、地方創生を後押ししていく必要がある。

20 たまには思いっきり「お国自慢」をしてみよう

地域の魅力、強みを再認識し、積極的に発信していくことが重要である。

地域の文化、歴史、自然、食など、他の地域にはない魅力をアピールすることで、観光客誘致、移住促進につなげることができる。

地域住民が誇りを持って暮らせるような、魅力あふれる地域づくりを進めていく必要がある。

21 迫力の無い野党は国のためにならない

野党には、政権を担う覚悟を持って、政策論争をリードしていくことが求められる。

枝葉末節の追及ではなく、大局的な視点に立って、政府の政策を検証し、対案を示していく必要がある。

野党が国民の期待に応えられなければ、政治不信を増幅させ、日本の政治の停滞を招くことになる。

関連リンク

石破しげるオフィシャルサイト:プロフィールに注目!70年代のアイドルが好き。

イシバチャンネル:趣味についても語っており、石破氏の人となりが分かる。

石破茂オフィシャルブログ:週1回のペースで書かれており、読み応えのあるブログ。

石破茂 X(Twitter):フォロワーは20万人を超えるが、更新頻度は少なめ。

石破茂 Instagram:石破氏の政治活動が写真で楽しめる。