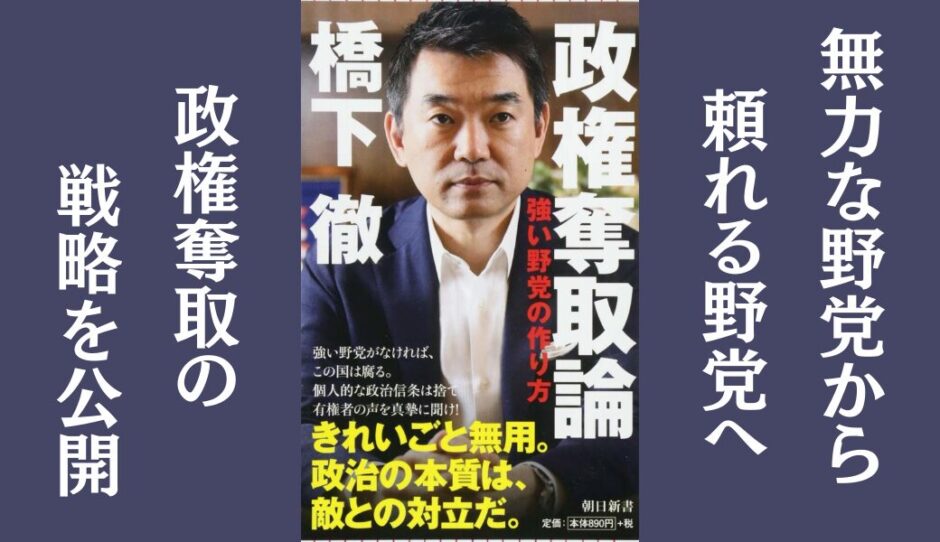

橋下徹が語る、真に強い野党の作り方とは?ー『政権奪取論』(2018年)を読み解く

「今の野党は、なぜ自民党に勝てないのか?」

橋下徹氏が2018年9月30日に出版した『政権奪取論 強い野党の作り方』(朝日新聞出版)は、このような挑戦的な問いかけから始まります。弁護士、大阪府知事、大阪市長を歴任し、地域政党「大阪維新の会」、国政政党「日本維新の会」を創設した橋下氏。本書では、その豊富な政治経験を踏まえ、日本の政治の現状と課題、そして真に強い野党のあり方について、持論を展開しています。

維新躍進の原動力は「地方での実績」

橋下氏は、自らが率いる大阪維新の会が大阪で自民党と対抗できるほどの支持を得ている理由を、知事と市長としての実績によるものだと分析しています。行政権を持ち、具体的な政策を実行することで、有権者に自分たちの価値観や政治信条を理解させ、支持を広げていくという好循環を生み出しているというのです。

その象徴的な例として挙げられるのが、大阪都構想です。東京と並び立つ成長エンジンを創出するために大阪府と大阪市を再編するという壮大な計画は、橋下氏の政治家としての大きな挑戦でした。体制変革には長い年月を要することを認識しつつも、未来の日本に向けて、国と地方の役割分担を明確にする道州制の必要性を訴えています。

野党に必要なのは「マーケティング」思考

本書で繰り返し強調されているのが、「マーケティング」の重要性です。有権者のニーズを的確に捉え、政策やメッセージを効果的に発信することで、支持を広げていくという考え方です。橋下氏は、自身も知事・市長時代にマーケティングリサーチチームを駆使し、太陽光発電機設置補助金制度や私立高校授業料支援補助金制度など、多くの政策に活かしてきたと述べています。

そして、現代社会においては、新聞やテレビなどの大手メディアだけでなく、TwitterなどのSNSを駆使した情報発信も重要視しています。橋下氏自身も、フォロワー100万人を超えるTwitterアカウントを駆使し、積極的に情報発信を行ってきました。大手メディアを通さず、直接有権者にメッセージを届けることができるSNSの活用は、現代の政治家にとって必要不可欠と言えるでしょう。

組織の力を最大限に活かす

橋下氏は、どんなに優れた政策も、それを実行する「組織」がしっかりとしていなければ意味がないと説きます。そのためには、組織をまとめ上げる力と、組織を構成するメンバー間の信頼関係が不可欠です。

橋下氏は、大阪市長時代に、自身と対立する立場であった元官僚の村上龍氏を副市長に任命しました。これは、組織をまとめるために、異なる意見を持つ人材を積極的に登用することの重要性を示す好例と言えるでしょう。

日本社会の未来を見据えた政策提言

本書では、具体的な政策についても言及されています。

- 憲法改正:橋下氏は、憲法24条の「婚姻は両性の合意に基づいて成立する」という条文について、同性婚を禁じているわけではないと解釈しています。これは、自民党内でも意見が分かれるテーマであり、野党にとって大きなチャンスとなり得ると指摘しています。

- 労働市場改革:「働き方改革」法案については、高プロ制度導入に反対の立場を取りながらも、労働市場の流動性を高めるための解雇規制緩和の必要性を訴えています。

- 外交・安全保障:北方領土問題や尖閣諸島問題については、国際司法裁判所を活用した解決を提案しています。フィリピンが南シナ海問題で中国を訴えた事例を挙げ、国際司法裁判所の判決が国際社会に与える影響力の大きさを強調しています。

政治に無関心な有権者を巻き起こせ

橋下氏は、本書の最後で、強 い野党を作るための最大の障壁は、有権者の無関心であると指摘しています。

『政権奪取論』は、単なる野党批判の書ではありません。橋下氏が政治の現場で培ってきた経験と独自の視点から、日本の政治のあり方、そして国民一人ひとりが政治に関わっていくことの重要性を訴えかける、熱意あふれる一冊となっています。政治に関心を持つすべての人、特に若い世代にぜひ読んでいただきたい本です。

本の目次と要約

第1章 このままでいいのか、日本の政治

- 森友問題における麻生大臣の責任: 森友問題における政府の説明の不整合や、安倍首相と加計氏との関係性を指摘し、国民の不信感を招いた点を批判。

- 情報公開の重要性と問題点: 南スーダンPKO日報問題や加計学園問題を例に、政府による情報隠蔽体質を批判し、透明性の高い情報公開の必要性を訴える。

- 日本の刑事手続きの問題点: 欧米諸国と比較し、日本の取り調べにおける被疑者の人権が軽視されている現状を批判し、可視化などの改革の必要性を訴える。

- ポピュリズムと民主主義: ポピュリズムは危険視されがちだが、情報公開に基づいた上で国民の意思を反映することは重要であると説く。

第2章 正しいポピュリズムこそ民主主義

- ポピュリズムの定義と現状: ポピュリズムの定義を改めて提示し、世界的にポピュリズム政党の躍進が見られる現状を、イタリアの「五つ星運動」やイギリスのEU離脱などを例に挙げながら解説。

- 日本のポピュリズム: 日本の有権者は、もはやイデオロギーではなく、現実的な問題解決能力を重視しており、自民党が幅広い支持を集めている理由を分析。

- 無党派層へのアプローチ: 日本の有権者の約7割を占める無党派層を取り込むためには、従来の組織型選挙運動から脱却し、「マーケティング政治」が必要だと提唱。

第3章 「マーケティング」で有権者をつかむ

- 政治マーケティングの必要性: アメリカ大統領選挙を例に挙げ、有権者分析に基づいた「政治マーケティング」の重要性を解説。

- 日本における政治マーケティング: 橋下氏が大阪府知事時代に実践した、政策マーケティングリサーチチームや府民モニター制度など具体的な手法を紹介。

- 大阪の教育改革: 私立高校の無償化や府立高校の入試選抜の中止などの改革を例に挙げ、データに基づいた政策立案と実行の重要性を解説。

- 既得権益との戦い: 既得権益と戦い抜くためには、現状維持を求める高齢者層ではなく、将来利益を求める若者層へのアピールが重要だと説く。

- 実行力こそが有権者の支持を得る: 有権者は耳心地の良い言葉ではなく、具体的な行動や実績を求めているため、野党は地方からでも実行力を示すことが重要だと主張。

第4章 「風」は地方から起こす

- 地方政治の重要性: 自民党の強固な支持基盤を築いているのは地方議員の存在であり、野党は地方議員を増やし、足腰を強くすることが重要だと指摘。

- 地方議員と国会議員の連携: 自民党は地方議員と国会議員が相互に協力し合うことで強固な組織を築いている一方、野党は連携が弱く、地方選挙で苦戦している現状を指摘。

- 実行力と実績で有権者の心を掴む: 大阪維新の会の成功は、有権者の期待に応え、具体的な実績を残してきた結果だと分析。野党も地方から「風」を起こし、実行力を示すべきだと主張。

第5章 政策より「組織」が大事だ!

- 組織の重要性: 優れた政策も、それを実行する組織がなければ机上の空論に終わってしまう。橋下氏は組織論の専門書を参考に、大阪維新の会や日本維新の会の組織作りに取り組んできたと語る。

- 政治家と役人の役割分担: 行政組織を動かすには、政治家と役人の適切な役割分担が不可欠だとし、橋下氏は自身の経験を踏まえ、具体的な方法論を提示。

- リーダーシップの重要性: 組織をまとめ、目標達成に導くためには、リーダーシップが欠かせないと指摘。橋下氏は、松井一郎氏のリーダーシップを高く評価。

- 立憲民主党と日本維新の会の組織改革: 立憲民主党は執行部の権限強化、日本維新の会は多数決による意思決定を導入するなど、組織改革に取り組んでいる現状を紹介。

第6章 日本の新しい道

- 「自由」「開かれた社会」「新しい技術」「ルール重視」: 橋下氏が考える、日本が進むべき新しい道を4つのキーワードで提示。

- 戸籍制度の撤廃とマイナンバー制度: 個人情報保護の観点から、時代遅れの戸籍制度を撤廃し、マイナンバー制度への移行を提唱。

- 移民受け入れ: 少子高齢化による労働力不足を解消するため、積極的に移民を受け入れるべきだと主張。

- 真の働き方改革: 労働市場の流動性を高め、企業が賃金を上げる環境を作ることを提唱。

- 「切磋琢磨」と「敗者復活」: 誰もが挑戦できる社会を実現するため、競争とセーフティネットの両立が必要だと説く。

- ルール重視の政治: 教育現場における「君が代」起立条例の制定や、芸術分野への助成金交付制度改革などを例に挙げ、ルールに基づいた政治の必要性を訴える。

- 外交問題への対応: 北方領土、尖閣諸島、竹島の領有権問題を例に挙げ、国際司法裁判所への提訴など、法に基づいた解決を主張。

- 野党共闘と予備選: 選挙における野党間の候補者調整の難しさを指摘し、アメリカのように予備選を導入することで、候補者同士の切磋琢磨を促すべきだと提唱。

関連リンク

橋下徹オフィシャルサイト:メディア出演情報が充実。

橋下徹チャンネル(YouTube):動画本数は少ないが、橋下氏の貴重な一面が見れる。

橋下徹 X(Twitter):フォロワー261万人超。

橋下徹(Instagram):2024年7月現在、非公開になっている。