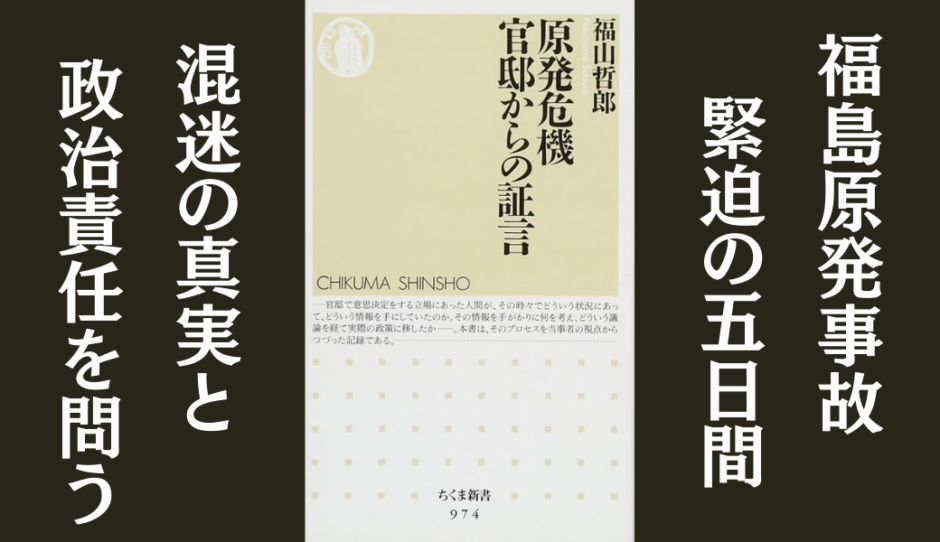

福島第一原発事故、官邸の5日間を克明に記録

2011年3月11日午後2時46分、東日本を襲ったマグニチュード9.0の巨大地震。 未曾有の大津波は、福島第一原子力発電所を直撃し、想像を絶する事態を引き起こしました。

本書「原発危機 官邸からの証言」(福山哲郎著、2011年)は、未曾有の国難に直面した当時の官邸、特に著者が体験した生々しい5日間を克明に記録した一冊です。

「電源がない?」緊迫する官邸、福島第一原発事故の発生

地震発生から4日後の3月15日午前4時17分、東京電力社長の清水正孝氏は、官邸5階にある首相執務室に姿を見せました。官邸には菅直人首相、枝野幸男官房長官、海江田万里経済産業大臣、そして著者の福山哲郎官房副長官ら政府の中枢が集結していました。連日続く福島第一原発の危機的状況の中、東電側から「撤退」という言葉が漏れてきていました。官邸側は「全面撤退」を事実として受け止め、最悪の事態を想定し、電源車の確保など、原発事故の対応に追われます。しかし、福島第一原発に電源車が届いたと思えば、今度は「接続プラグのスペックが合わない」「ケーブルの長さが足りない」と言い出す始末。電力会社であるはずの東電が、なぜこのような初歩的なミスを犯したのか。怒りと共に、この国で誰が電気を繋ぐのか、という根源的な疑問を著者は投げかけます。

刻々と迫るメルトダウンの恐怖、決断の連続

3月11日午後3時40分過ぎ、保安院から「福島第一原発、全交流電源喪失、冷却機能停止」というアナウンスが。この時、官邸にいた誰もが、原発事故の深刻さを改めて認識した瞬間でした。刻一刻とメルトダウンの恐怖が迫る中、政府は午後4時36分に「官邸対策室」を設置。著者は、この未曾有の災害に際し、「できる限りメモを取っておこう」と決意し、大判のノートに走り書きを始めます。これが後に「福山ノート」と呼ばれるメモです。そして、福島第一原発1号機、2号機で相次いで「原子力緊急事態宣言」を発令。電源喪失から8時間後には1号機の炉心の冷却ができなくなるという状況下で、政府はさらに10km圏内への避難指示を拡大します。

まとめ

本書では、福島第一原発事故という未曾有の事態に直面した政治の混乱と苦悩が赤裸々に描かれています。 情報不足、組織間の連携不足、そして責任の所在を巡る攻防など、日本社会が抱える問題点が浮き彫りになりました。

本書は、福島第一原発事故という国家的な危機を、官邸という現場の視点から克明に記録した貴重な資料です。 政治家、官僚、そして原子力に関わる全ての人にとって、教訓とすべき点が満載の内容となっています。 特に、政治の意思決定過程や組織運営に興味のある方、そして、東日本大震災の真実を知りたいと願う全ての方におすすめの一冊です。

本の目次と要約

プロローグ - 事実による意思決定/東電撤退問題/「福山ノート」とは

- 2011年3月11日からの5日間、官邸で何が起きていたのか。

- 福山氏が克明に記録した「福山ノート」の存在とその意義。

- 東電撤退問題の真相、そして「福山ノート」に基づいた事故対応のプロセスと意思決定の検証。

第1章 「福山ノート」が語る官邸の5日間

1 初動

- 地震発生: 2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災発生当時の状況。

- 危機管理センター: 官邸地下の危機管理センターに官僚や政治家が次々と集結。

- 電源喪失、冷却機能停止: 福島第一原発の状況が深刻化していく様子。

- 緊急事態宣言: 原子力緊急事態宣言発令に至るまでの緊迫したやりとり。

- 最悪の事態: 原発事故における最悪の事態を想定した政府の対応。

- 電源車の準備: 電源車確保の困難、官邸による自衛隊や警察への指示。

- 総理自らメモ: 菅総理自ら電源車の確保状況をメモする様子。

- 電源がつながらない: 東電のずさんな準備状況、現場での混乱。

- 帰宅困難者: 首都圏で発生した大規模な帰宅困難者への対応。

- 「死者“人”」の報告**: 未だ全容がつかめない被害状況。

- 被災の実態判明: 時間が経つにつれ、被害の深刻さが明らかになっていく。

- 半径3キロの住民避難: 福島第一原発周辺住民への避難指示。

2 ベント

- 史上初のベント: 福島第一原発1号機におけるベント実施決定までの詳細な記録。

- 政府調査団、被災地へ: 菅総理の被災地視察と東電への対応。

- 経産大臣との同時会見: 経産大臣と官房長官による情報発信のあり方。

- 長野と新潟でも地震発生: 東日本大震災後の誘発地震への対応。

- ベント実施: 福島第一原発1号機のベント実施、その後の状況。

- 経産大臣の苦悩: 海江田経産大臣による東電への厳しい叱責。

- 官邸は「ベント」を遅らせたのか: 政府によるベント実施の遅延に関する検証。

第2章 闘いの舞台裏

- 日米協議: 事故初期における日米間の情報交換と連携、その課題。

- ルース駐日大使: ルース駐日大使による日米連携の強化。

- 「日米連絡調整会議」: 日米間の情報共有と連携を強化するための会議設置。

第3章 脱原発への提言

- 「想定外」をなくす: 事故を教訓とした危機管理体制の強化の必要性。

- 原子力規制委員会: 新たな原子力規制委員会の設立と課題。

- 浜岡原発停止: 浜岡原発の運転停止要請に至るまでの経緯と菅総理の決断。

- エネルギー基本計画の見直し: エネルギー政策における原子力依存からの脱却。

- 3つの選択肢: 国民に提示された3つのエネルギー政策の選択肢と、今後の課題。

- 固定価格買取制度: 再生可能エネルギー普及のための固定価格買取制度の導入。

- 再生可能エネルギーの可能性: 太陽光、風力、地熱など、日本における再生可能エネルギーの可能性。

- アジア・スーパーグリッド構想: 東日本大震災を教訓とした、アジア地域のエネルギー安全保障。

あとがき

福島第一原発事故の教訓を未来へ繋ぎ、脱原発社会の実現に向けて。

菅直人政権の452日間を振り返り、東日本大震災と原発事故への対応を総括。