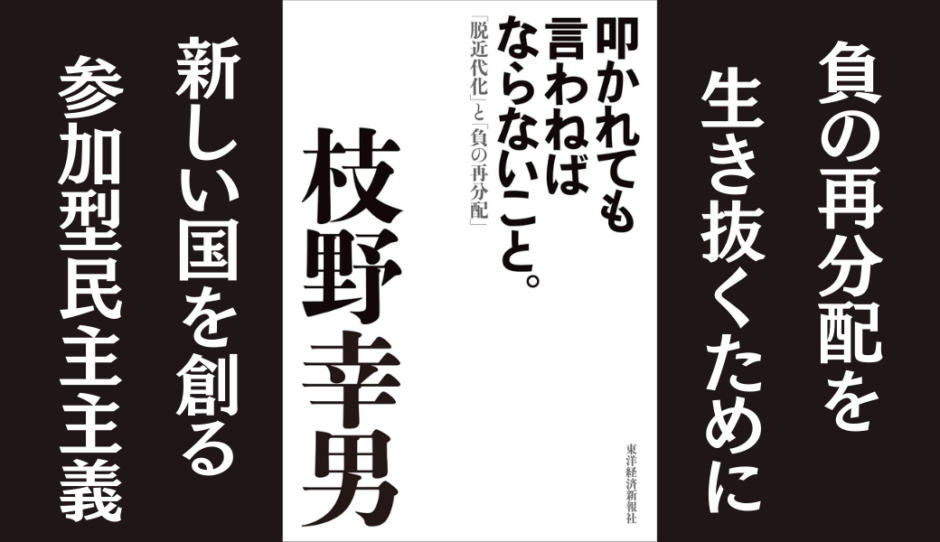

元官房長官・枝野幸男氏の回顧録と提言

叩かれても言わねばならないこと。―「脱近代化」と「負の再分配」は、2012年に発行。

当時の官房長官であった枝野幸男氏が、2011年3月11日の東日本大震災とそれに伴う福島第一原発事故を振り返ります。未曾有の危機に直面した日本が進むべき未来を、政治、経済、エネルギー政策など多岐にわたる視点から提言した一冊です。

マニュアルを超えた試練 – 3.11が突きつけた日本の脆弱性

枝野氏は、3.11の教訓として、想定外の事態に対応できるシステムの構築の必要性を訴えています。当時の官房長官として陣頭指揮を執る中で、既存のマニュアルが全く役に立たなかったこと、官僚機構の情報伝達の遅延や隠蔽体質を目の当たりにし、政治への信頼を失墜させてしまったことを痛感したと言います。

例えば、福島第一原発事故後、官邸周辺では放射性物質の拡散状況を予測するSPEEDIのデータが存在していたにも関わらず、担当の文部科学省から枝野氏への報告は一切ありませんでした。情報公開を徹底していた枝野氏ですら、官僚機構の情報操作とも取れる事態に直面し、政治に対する不信感を募らせた様子が伺えます。

成長の限界 – 大量生産・大量消費モデルからの脱却

本書では、3.11は単なる自然災害ではなく、近代化システムの限界を露呈した象徴的な出来事であったと位置づけています。高度経済成長期のように、パイを大きくして分配する「プラスの再分配」の時代は終わり、これからは限られたパイの中でコストやリスクを分かち合う「負の再分配」の時代が到来すると主張します。具体的には、人口減少、少子高齢化、経済のグローバル化といった時代の流れの中で、日本は新たな価値観に基づいた社会システムを構築する必要性に迫られていると述べています。

脱原発依存への道 – エネルギー政策の転換点

エネルギー政策においては、原発に依存しない社会の実現を強く訴えています。

原発事故の経験を通して、国民が安全と安心を犠牲にしてまで原発に依存する必要はないと断言し、再生可能エネルギーの普及や省エネルギー化など、具体的な政策を提言しています。特に、電力会社と送電会社を分離する「発送電分離」を断行することで、新規事業者の参入を促進し、競争原理を働かせることで、エネルギー市場の活性化を図ることが重要だと説いています。

安心社会による復活 – 内需拡大と新たな産業の創出

経済政策においては、「安心」をキーワードに、医療・介護・子育て支援などの社会保障を充実させることで、内需拡大と新たな雇用創出を目指すべきだと主張しています。これは、将来への不安から消費が低迷している現状を打破するために、国民に安心感を与えることで消費を喚起し、経済の好循環を生み出す狙いがあります。また、中小企業の海外進出を支援することで、日本の高い技術力を活かした製品やサービスを世界に発信し、新たな市場開拓を進める重要性を説いています。特に、炭素繊維や鉄道輸送システムなど、日本が強みを持つ分野に注力することで、世界経済における日本のプレゼンスを高めることができると考えています。

政治不信を乗り越えて – 国民への責任と時代の変化への対応

枝野氏は、政治の役割として、国民に対して「負の再分配」という厳しい現実を率直に伝え、負担を分かち合うことの必要性を訴え、理解と協力を得ることが重要だと説いています。同時に、情報公開を徹底し透明性の高い政治を実現することで、国民の政治不信を払拭し、信頼回復に努めるべきだと主張しています。

まとめ

本書は、東日本大震災後の日本の課題と展望を、当時の政治の中枢にいた枝野氏の経験を交えて具体的に示した貴重な記録です。

特に、政治の役割、経済政策、エネルギー政策など、現代社会における重要なテーマについて深く考えさせられる内容でした。

本の目次と要約

第0章 3・11という「最後通牒」

マニュアルを超えた事態

3・11の教訓を、想定外の複合的な大災害への備えの欠如という視点から分析。想定外の事態における危機管理の重要性を、福島第一原発事故を例に解説する。

「情報」という名のブラックアウト

危機管理において重要な情報の取り扱いについて、著者が官房長官時代に直面した「情報が入ってこない」という深刻な事態を紹介。首都圏帰還困難者対策での経験を通して、従来の情報ルートの限界とトップへの直接連絡の必要性を論じる。

手ぶらで臨んだ水素爆発会見

福島第一原発事故における情報システムの不備を、1号機の水素爆発時の対応を例に指摘。刻一刻と変化する状況下での情報収集の難しさ、東電とのやり取り、そして情報公開のあり方について振り返る。

「想定外」の言い訳は許されない

計画停電を巡る混乱を例に挙げ、情報公開の重要性と困難さを解説。想定外の事態に対する危機管理のあり方、責任の所在、そして政治の役割について考察する。

第1章 負の再分配と成熟した豊かさーー脱近代化社会の構想

大量生産型社会の終わり

高度経済成長を遂げた日本が、バブル崩壊を経て、近代化の限界に直面していることを指摘。資源の枯渇、新興国の台頭など、従来の大量生産・大量消費モデルが通用しない時代における新たな価値観と社会システムの必要性を提示する。

成長から「活力の維持」へ

日本経済の現状を踏まえ、GDP成長の限界と「成熟した豊かさ」の重要性を提唱。従来の「富の再分配」から、成熟社会における「活力の維持」への転換を図る必要性を強調する。

「負の再分配」時代の社会設計

成熟社会における社会システムの再構築について、具体的に医療・介護・子育てを例に挙げながら解説。国民皆保険や年金制度といった従来の社会保障制度の限界と、新たな枠組みの必要性を論じる。

「意識改革」なき改革は幻想

脱近代化社会の実現には、国民全体でコスト分担と責任を共有するという意識改革が不可欠であると主張。国民の意識改革を促す政治の役割の重要性を訴える。

第2章 「血税・汗・我慢」からの脱却ー―エネルギー政策

電力消費型社会からの転換

大量生産・大量消費社会とエネルギー政策の密接な関係を解説。エネルギー多消費型社会からの脱却、そしてエネルギー源の転換の必要性を訴える。

省エネを選ぶ社会

省エネと快適な生活の両立を目標としたエネルギー政策の方向性を提示。技術革新への期待、脱原発による経済活性化、集中型と分散型エネルギーのメリットなどを論じる。

「原発依存」からの離脱

原発依存の現状と、そこから脱却するために乗り越えるべき課題を提示。安全性の確保、コスト負担、電力不足のリスク、再稼働の是非などを具体的に論じる。

脱原発へのプログラム

原発依存からの脱却に向けた具体的な政策を、再生可能エネルギーの普及、電力システム改革、国際貢献などを軸に提示。実現可能性と課題、そして将来展望を語る。

第3章 安心社会による活力ー―国内経済

安心というサービス

社会保障の充実が、安心できる社会、ひいては経済活性化につながるという発想を提示。医療・介護・子育て分野への投資が、新たな需要を生み出し、経済の好循環をもたらす可能性を論じる。

中核となる社会保障

社会保障を「安心というサービス」の中核と位置づけ、その具体的な内容について解説。医療・介護保険制度や雇用制度の改革、民間サービスとの連携、そして持続可能な社会保障制度のあり方を考察する。

民間サービスの充実

社会保障を支える民間サービスの重要性について、高齢者向けサービス、子育て支援サービスなどを例に挙げながら解説。官民連携による質の高いサービス提供、そして新たな市場創出の可能性を探る。

新産業の担い手

中小企業を「新産業の担い手」と位置づけ、その可能性と課題について論じる。多様化するニーズへの対応、女性や高齢者の活躍、そして中小企業が活力を持つ社会の実現に向けた政策提言を行う。

第4章 生き残りの新戦略ー―対外経済

勝ち残れる技術力

東日本大震災を教訓としたサプライチェーンの見直しと、日本の技術力の活用による国際競争力強化の必要性を訴える。部品・素材産業における高い技術力を生かした海外展開、中小企業支援などを提言する。

日本のブランド戦略

「クール・ジャパン」戦略を軸に、日本の文化や価値観、食などを海外に発信し、新たな市場開拓を目指す戦略について解説。アニメや漫画などのポップカルチャー、農産物、盆栽などを例に挙げ、その可能性と課題を論じる。

新たな戦術

海外展開における新たな戦術として、現地ニーズの把握、情報提供、国際分業の推進などを提言。相手国との関係構築、リスクマネジメントの重要性も強調する。

「ハイパーインフレ」の危険性

日本の財政状況の深刻さを指摘し、ハイパーインフレのリスクと対策について解説。社会保障費の増大、円安、金利上昇などの問題点を挙げ、危機感を持って早急な対策を講じる必要性を訴える。

第5章 覚悟を求める政治ーー参加型民主主義の時代

敗戦処理からの出発

時代の転換期における混乱と、その後の社会変革について、明治維新と第二次世界大戦後の日本を例に解説。混乱期における政治の役割、リーダーシップの重要性を論じる。

「負の再分配」の時代

高度経済成長期のような「富の再分配」が困難な現代において、政治は国民に「負の再分配」の必要性を理解させ、負担と責任の共有を求める必要があると主張。政治家としての覚悟と責任を語る。

市民参加の「覚悟」

情報公開の徹底、説明責任の遂行などを通して、政治と国民の信頼関係を構築することの重要性を強調。市民の声を聞き、対話し、政策決定に反映させる「参加型民主主義」の実現を訴える。

インターネットと政治

インターネットの普及が政治に与える影響について考察。情報発信ツールとしての活用、デマや偏見への対処法、そしてインターネット時代の政治のあり方について論じる。

終章 「足元のバラ」に気づけば未来は拓ける

近代化の限界を認め、「足元」にある価値を見つめ直すことの重要性を訴える。物質的な豊かさだけでなく、家族との時間、地域社会への貢献、自己実現など、「成熟した豊かさ」の実現に向けたメッセージを込める。