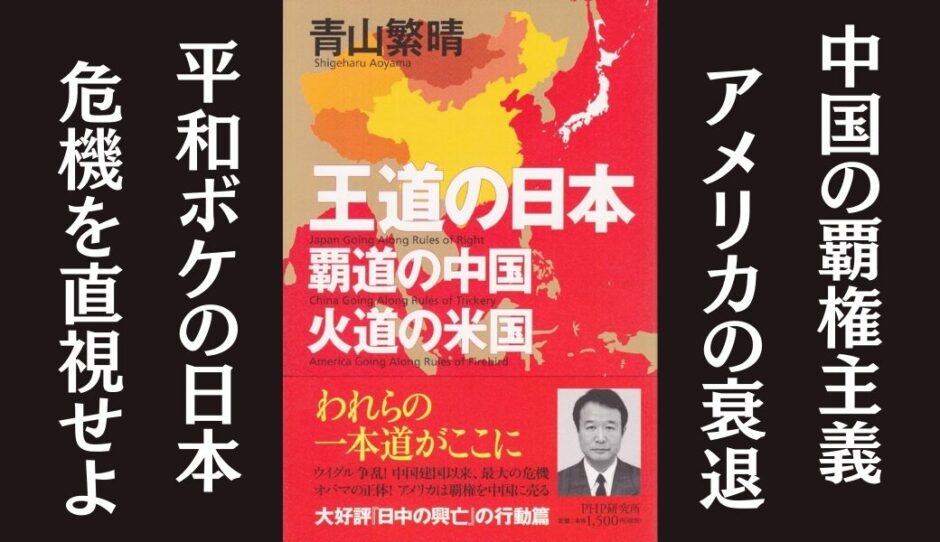

【世界を読むための羅針盤】青山繁晴著「王道の日本、覇道の中国、火道の米国」レビュー

複雑化する世界情勢を読み解くための本

本書「王道の日本、覇道の中国、火道の米国」は、2009年に出版された国際情勢を分析した一冊です。

著者の青山繁晴氏は、独自の視点と豊富な情報量で、複雑化する世界情勢を「王道の日本」「覇道の中国」「火道の米国」というキーワードで読み解いていきます。

中国の真の狙いとは? 北京オリンピックの裏とは?

青山氏は、2008年の北京オリンピックを例に挙げて、中国の「覇道」について着目。

華やかな祭典の裏では、ウイグル人弾圧やチベット問題など、中国共産党による人権侵害が隠蔽されていたと指摘します。

さらに、中国経済の脆弱性についても言及。外資依存の経済構造やバブル崩壊の危機を警告し、決してバラ色の未来が約束されているわけではないと説きます。

特に印象的なのが、上海で取材中に起きた、ある事件の描写です。公安に監視されながら、こっそり宿舎を抜け出した青山氏が目撃したのは、無残に焼け焦げたマイクロバスの姿でした。

オリンピック期間中に起きたこの事件は、情報統制が敷かれた中国では一切報道されませんでした。青山氏は、この事件を中国社会に潜む闇の象徴として捉え、読者に警鐘を鳴らします。

アメリカとロシア、そして日本… 世界を揺るがす新たな火種

一方、冷戦終結後の唯一の超大国として君臨してきたアメリカは、金融危機によってその地位を揺るがされつつあります。

そんな中、台頭してきたのがロシアです。2008年のグルジア紛争を機に、プーチン率いるロシアは、再び強権的な姿勢を鮮明にしました。

アメリカは黒海に艦隊を派遣するなど牽制しますが、両国とも決定的な衝突は避け、緊迫した状況が続きます。青山氏は、この状況を「ロシアン・ルーレット」と表現し、世界を巻き込む危険性を示唆します。

日本にできること、日本人がなすべきこと

では、このような混沌とした世界の中で、日本はどうすればよいのでしょうか。

青山氏は、「日本は王道を行くべきだ」と主張します。

中国や韓国による領土侵害の危機に直面する対馬や隠岐の島を実際に訪れ、現場の状況を克明に報告します。

そして、「国民一人ひとりが自立し、自ら考え、行動することが重要だ」と訴えます。

特に印象的なのが、チベット問題で葛藤する一人の僧侶とのエピソードです。青山氏のブログに寄せられたコメントをきっかけに生まれた交流は、やがてテレビ番組での訴えへと発展します。

しかし、大きな組織の壁に阻まれ、思うように事が進まない現実も描かれます。それでも、青山氏は諦めません。

「一人ひとりの力は小さくても、連帯すれば大きな力になる」というメッセージは、読者に勇気を与えます。

読後感:混沌とした時代を生き抜くための羅針盤

本書は、国際情勢に関心のある方はもちろん、現代社会を生きるすべての人におすすめできる一冊です。

特に、

- 国際政治の舞台裏を知りたい方

- 中国やロシアの真の狙いを知りたい方

- 激動する世界の中で、日本はどうあるべきか考えたい方

におすすめです。

本書を読むことで、複雑な国際情勢を理解するための視点が得られるだけでなく、私たち一人ひとりが未来に向けて何をすべきかを考えるきっかけを与えてくれます。

日本の未来を憂う青山氏の熱い想いが伝わってくる一冊です。

本の目次と要約

第1部 夜明け

- 世界の第四位 の「海の国 」: 日本は領海・排他的経済水域の広さで世界第4位であり、海洋国家としての側面を強調。

- 刀: 日本は資源小国とされてきたが、実は世界有数の資源大国であることを、レアメタルなどの埋蔵量を元に解説。

- 抹殺されていたウイグル人の歴史: 中国のウイグル人弾圧の歴史を振り返りながら、その深刻さを改めて提示。

- オバマ旋風とアメリカ崩壊の始まり: オバマ大統領誕生の裏側には、金融不安やイラク戦争の泥沼化など、アメリカ衰退の兆候が見え隠れしていたと分析。

- アメリカ建国の真実: アメリカ建国の理念と現実の乖離を指摘し、理想と現実のギャップが拡大している現状を解説。

- オバマの苦悩と奇跡の選択: オバマ大統領が抱える、経済対策と黒人大統領への期待との間のジレンマについて考察。

- 金融危機という名の「9・11」: リーマンショックは、ドルの信用と軍事力の優位性を喪失しつつあったアメリカの現実を露呈した、新たな「9・11」だと位置付ける。

- 一九八九年という転換点: 昭和天皇の崩御、ベルリンの壁崩壊など、1989年は日本と世界にとって大きな転換点であったと回顧。

- バブル崩壊と金融資本主義の台頭: 日本のバブル崩壊と時を同じくして始まった世界の変化、特に金融資本主義の台頭を解説。

- レバレッジという名の「テコ」: 金融危機で頻繁に登場する「レバレッジ」を「テコの原理」に喩え、その仕組みと危険性を分かりやすく解説。

- アメリカを壊した「金融資本主義」: 冷戦終結後のアメリカは、ものづくりを軽視し、金融資本主義に傾倒していったと批判的に分析。

- 北朝鮮の核開発を許した「アメリカの罪」: 北朝鮮の核開発問題において、アメリカは自国の利益を優先し、結果的に北朝鮮を利する行動をとってきたと指摘。

- 金融危機が世界を動かす: 金融危機によって国際社会のパワーバランスが変化し、アメリカ、中国、日本の三つ巴の新たな時代が始まったと説明。

第2部 カオス

- 世界を覆う三つのカオス: 金融危機、資源の争奪戦、民族問題という、世界を揺るがす三つのカオスについて解説。

- 北京五輪の「真実」: 北京オリンピックは、中国の経済成長と国際的地位向上をアピールする場として利用されたが、その裏側では人権問題や環境問題など、多くの問題点が隠蔽されていたと指摘。

- 中国の宇宙開発は侵略目的だ: 中国の宇宙開発は、純粋な科学技術の発展というよりも、軍事目的や覇権主義的な意図が隠されていると警告。

- 外交の総力戦だった北京オリンピック: 中国は、北京オリンピックを外交戦略の一環として位置づけ、国を挙げて「成功」を演出することに腐心したと分析。

- 栄華を極める上海が喪ったもの: 表面的には経済発展を遂げている上海だが、その裏側では貧富の格差拡大や伝統的な道徳観の崩壊が進んでいると指摘。

- 兵士が警察に化けている: 中国では、軍と警察の区別が曖昧であり、人民解放軍が国内の治安維持活動にも深く関与していると解説。

- ハッキングされたアメリカ: 北京オリンピック期間中、中国政府は、外国人旅行者の携帯電話やパソコンにハッキングを仕掛けていたと告発。

- なぜ中国の外相を呼ばないのか: 中国は、国際社会において自国の主張を一方的に押し通す傾向があり、日本政府は中国の姿勢に毅然と対応すべきだと主張。

- 「親日」の戦略に易々と乗る人々: 中国は、日本国内の親中派を利用して、自国の国益を追求しようとしていると指摘。

- 印「何も、協議はなかったよ」: 中国は、インドとの国境問題においても、一方的な主張を繰り返していると批判。

- 「首相官邸も外務省も信用していません」: 日本政府は、中国問題に関して、国民に対して明確な姿勢を示すべきだと要求。

- 食の安全は、国境崩壊から: 中国産食品の安全性に対する懸念の高まりは、単なる食品問題ではなく、国家の安全に関わる問題であると指摘。

- 日本を呑み込む中国の「食」: 中国は、食糧自給率の低下や食糧価格の高騰に直面しており、日本は中国の食糧戦略に巻き込まれないよう、自国の食糧安全保障を強化すべきだと主張。

第3部 国境崩壊

- 偽装の北京オリンピック: 北京オリンピックは、華やかな演出の裏側で、ウイグル人やチベット人に対する弾圧が強化されるなど、中国の独裁体制が浮き彫りになったと批判。

- 「これはアホウではないですか」: 中国の強引な外交姿勢や人権問題に対する批判を展開し、日本政府は中国に対して毅然と対応すべきだと主張。

- 「親日」の戦術: 中国は、日本国内の親中派を利用して、自国の国益を追求しようとしていると指摘。

- 「何も、協議はなかったよ」: 中国は、インドとの国境問題においても、一方的な主張を繰り返していると批判。

- 「首相官邸も外務省も信用していません」: 日本政府は、中国問題に関して、国民に対して明確な姿勢を示すべきだと要求。

- 仕掛けてきた中国: 中国産冷凍ギョーザ中毒事件は、中国政府が組織的に関与した可能性も示唆し、事件の真相究明を訴える。

- 「これは、日本国民の関心がとても高いんですょ」: 中国産冷凍ギョーザ中毒事件は、日本国民の関心の高い事件であり、日本政府は国民の安全を守るために、中国政府に対して毅然とした態度で臨むべきだと主張。

- テロじゃなく て独立戦争です: 中国の新疆ウイグル自治区で起きた事件は、テロ事件ではなく、ウイグル人の独立を求める闘争であると位置付ける。

- 中国の要求を丸呑みしたアメリカ: アメリカは、対テロ戦争において中国の協力を得るため、ウイグル人弾圧を黙認してきたと批判。

- 「世界は何も言えなくなってしまった」: 中国は、世界的な経済危機を背景に、国際社会での影響力を強めており、人権問題などに対しても強硬な姿勢を見せていると指摘。

- 沈黙する日本: 中国の人権問題や領土問題に対して、日本政府は明確な態度を示さず、中国政府に迎合する姿勢を見せていると批判。

- 「日本のマスコミはもっとしっかりしなきゃいけない」: 日本のマスコミは、中国政府のプロパガンダに影響され、中国の人権問題や領土問題を正しく伝えていないと批判。

- 「これは、日本人なら当然のことです」: 中国の人権問題や領土問題に対して、日本国民は、中国政府の主張に惑わされることなく、自らの頭で考えて行動すべきだと訴える。

- 国境を疑似体験する: 中国の脅威は、日本の領土や国民の安全を脅かすものであり、日本国民は危機感を共有すべきだと訴える。

- 国境崩壊は、あなたのすぐそばにも: 中国の脅威は、遠い国の問題ではなく、日本の日常生活にも影響を及ぼし始めていると警告。

- 日本再生のカギは「王道」: 中国の覇権主義に対抗するためには、日本は、自由、民主主義、法の支配といった普遍的な価値観に基づく「王道」を歩むべきだと主張。

第4部 海と龍

- 日米同盟は「死んだ」のか: オバマ政権は、日本に対して中国との関係改善を要求しており、日米同盟は「死んだも同然」だと主張。

- 米ロ「新冷戦」の始まり: ロシアは、グルジアへの軍事介入など、強硬な外交姿勢を強めており、アメリカとの間で「新冷戦」が始まっていると解説。

- 「対ロシア」で「真の日米同盟」を: ロシアの脅威に対抗するためには、日米同盟を強化し、ロシアへの抑止力を高める必要があると主張。

第5部 ザ・ゲンバ

- 侵されつつある島: 日本の領土である対馬や竹島が、韓国や中国の脅威にさらされている現状をリポート。

- 「竹島は韓国領」の嘘: 韓国による竹島の不法占拠は、歴史的にも国際法上も認められないと主張。

- 対馬を歩く: 対馬は、歴史的にも戦略的にも重要な島であり、韓国や中国の脅威から守る必要があると訴える。

- 「韓国の皆さん、聞いてください」: 韓国による竹島の不法占拠は、日韓関係の改善を阻害するものであり、韓国国民は自国の政府の誤った行動を正すべきだと訴える。

- 最前線の夜明け: 竹島問題の解決に向けて活動する人々の姿を紹介し、日本国民は、竹島問題に関心を持ち続ける必要があると訴える。

- 「日本国民はもっと怒るべきだ」: 韓国や中国による日本の領土や主権に対する侵害行為に対して、日本国民はもっと怒りを表明すべきだと主張。

- 隠岐の海、竹島へ: 竹島は、日本固有の領土であり、日本国民は、竹島を取り戻すために行動すべきだと訴える。

- 希望は、ゴミの中に: 韓国からの漂着ゴミ問題を通して、日韓関係の現状と課題を考察。

- 「国境崩壊」を止めるために: 日本の領土や主権を守るためには、日本国民一人ひとりが、危機感を共有し、行動を起こす必要があると訴える。

終章: あなたは「旧世界」を生きるのか

- 旧世界からの訣別: これまでの政治や経済のシステムは崩壊しつつあり、新しい時代を生き抜くためには、一人ひとりが自らの頭で考え、行動する必要があると訴える。

- 「希望」を創り出す力: 困難な時代を乗り越え、新しい時代を創造するためには、一人ひとりが「希望」を持ち続けることが重要だと訴える。

関連リンク

青山繁晴の道すがらエッセイ:頻繁に更新されており、読み応えのあるブログ。

青山繁晴チャンネル:チャンネル登録者58万人超の人気。動画本数も1300本を超える。

青山繁晴 X(Twitter):ブログ記事の紹介が多め。

青山繁晴 Instagram:リールが多め。街頭演説の日程告知もあり。