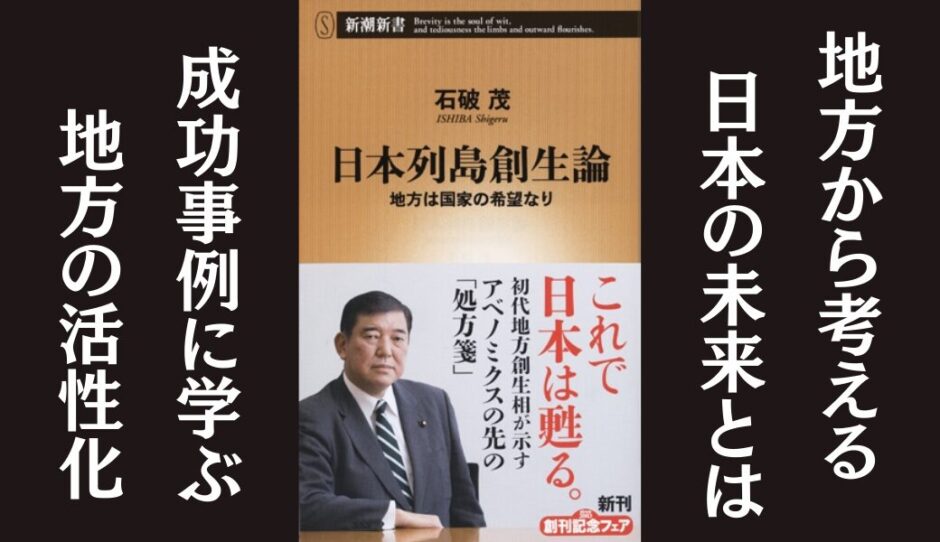

【地方創生は国家百年の計】石破茂氏が問う、日本再生への道!

「日本列島創生論 ― 地方は国家の希望なり」は2014年に発行。

元防衛大臣の石破茂氏が、人口減少、東京一極集中、地方経済の衰退といった日本の課題に真正面から向き合い、地方創生こそが解決の鍵であると力強く訴える一冊です。

「地方創生」はバラマキではない! 2060年、日本の人口1億人維持を目指す!

石破氏は、本書冒頭から”今は有事である”と断言し、その危機感の根底に人口減少問題があることを明確に示しています。

従来の地方対策が「地方創生」「田園都市国家構想」「ふるさと創生」といった耳障りの良い言葉で語られてきたのに対し、今回は「国が持続可能であるための政策」として、より切迫した状況であることを訴えています。具体的には、2060年に日本の人口を1億人に維持するという目標を掲げ、あらゆる政策を駆使して出生率を1.6~1.8にまで回復させる必要性を説いています。

「地方消滅」の衝撃! 2040年、地方の20~30代女性は現在の何割に?

石破氏は、増田寛也氏の論文「2040年、地方消滅。『極点社会』が到来する」(中央公論2013年12月号)を紹介し、地方消滅の深刻さを訴えています。

この論文は、2040年に全国の市町村における20~30代女性の減少率を予測したもので、例えば鳥取県若桜町では、なんと現在の20%以下にまで減少してしまうという衝撃的な内容です。このような状況下では、地方の活力が失われ、日本経済全体が衰退の一途を辿ってしまうことは避けられないでしょう。

地方創生の鍵は「データ分析」にあり! 鳥取県vs秋田県、観光客数が少ない本当の理由は?

石破氏は、地方創生には、従来型の「勘と経験と思い込み (KKO)」ではなく、データに基づいた戦略が不可欠だと主張しています。

例えば、観光客誘致においても、なぜ鳥取県と秋田県では、魅力的な観光資源がありながら、宿泊者数が少ないのか、その理由をデータに基づいて分析することの重要性を説いています。データ分析を通じて、それぞれの地域の課題を明確化し、効果的な政策を実行していく必要があるのです。

成功例から学ぶ! 公民館が焼酎で韓国進出?! 住民総出で奇跡を起こした「やねだん」

本書では、地方創生の成功例として、全国各地のユニークな事例が紹介されています。

その中でも特に印象的なのは、宮崎県綾町の「やねだん」の事例です。

過疎化が進む綾町では、耕作放棄地を活用してサツマイモを栽培し、地元の土着菌を使った高品質な焼酎造りに成功しました。今では、この焼酎を目玉にした居酒屋「やねだん」が韓国に進出するほどのブランドに成長しています。 この事業によって、町には自主財源が生まれ、高齢者にボーナスを支給できるまでになったというのですから驚きです。

「おねだり」に未来はない! 給与カットで町の危機を乗り越えた離島とは?

一方、本書では、地方創生における課題についても言及しています。

その一つが、行政に対する意識改革です。 石破氏は、島根県海士町の山内道雄町長のエピソードを通じて、従来のような中央政府や自治体への「おねだり」や「バラマキ」に頼る体質からの脱却を訴えています。

海士町では、町長自らが率先して給与カットを行い、財政再建に取り組んだ結果、職員や町民の意識も変化し、町全体で課題解決に取り組む機運が高まったそうです。

「面倒くさい」は禁句! 行政も企業も、まずは「現場」へ!

また、石破氏は、官僚組織に対しても、地方創生を推進する上で、現場主義の重要性を説いています。具体的には、企業の本社機能の地方移転促進や、中央省庁の地方移転を提言しています。その中でも、文化庁の京都移転を成功例として挙げ、地方への移転は、官僚やその家族にとって不安や負担を伴うものであることを認めつつも、地方の文化や歴史に触れながら仕事をすることで、より良い政策が生まれる可能性を示唆しています。

まとめ

「日本列島創生論」は、地方創生を単なる地方の問題としてではなく、日本全体の未来を左右する重要課題として捉え、その解決策を提示している点で、多くの読者に示唆を与える内容となっています。

特に、地方創生に関わる政策担当者、地方自治体職員、地方での起業を考える方にお勧めの一冊です。

本の目次と要約

はじめに:

地方は、食料、エネルギー生産、自然環境維持など、国家にとって重要な役割を担っているにも関わらず、人口減少、高齢化が進み、地方が消滅しつつある現状を指摘する。本書では、従来の地方活性化策とは異なる、日本全体を変えるような根本的な地方創生が必要だと主張する。具体的には、明治維新のように、地方から革命を起こし、日本を再び活性化させるべきだと訴える。

第一章:

かつては公共事業と企業誘致によって地方は活況を呈していたが、現在ではその手法は限界に達している。真の地方創生のためには、補助金や企業誘致に頼らず、地方自らが考え行動する時代へと転換する必要がある。そのために、政府は「地方版総合戦略」の作成を支援し、地方は地方独自の強みを生かしたKPIを設定し、PDCAサイクルを回しながら、自律的な発展を目指すべきだと説く。

第二章:

地方創生にはデータに基づいた戦略が不可欠だと主張する。従来の「勘と経験と思い込み (KKO)」に基づいた政策から脱却し、ビッグデータなどを活用した客観的な分析に基づいた政策立案が重要になる。例として、政府が提供する地域経済分析システム「RESAS」などを活用し、地域の特徴を把握した上で効果的な政策を実行すべきだとする。

第三章:

地方には、豊かな自然、歴史、文化、伝統など、眠っている資源が数多く存在する。これらの資源を観光業に活用することで、地方は経済的な豊かさを実現できる可能性がある。しかし、現状では、日本は観光資源の活用において、世界から遅れをとっている。外国人観光客誘致のための規制緩和や、富裕層向けのサービス拡充など、観光先進国に学ぶべき点が多いと指摘する。

第四章:

一次産業である農業、林業、漁業にも戦略が必要であると説く。これらの産業は、食料供給という重要な役割を担っているだけでなく、雇用創出や地域活性化にも大きく貢献できる。しかし現状では、担い手不足、高齢化、価格低迷など、深刻な問題を抱えている。これらの問題を解決するために、IT化やロボット導入による生産性向上、高付加価値化、ブランド化、六次産業化など、新たな視点からの取り組みが必要と指摘する。

第五章:

地方創生の鍵となるのは、地域独自の取り組みだと強調する。その成功例として、島根県隠岐島前高校の「島留学」、鳥取県智頭町の「森のようちえん」、島根県大田市の中村ブレイス、高知県の「土佐の森・救援隊」、宮崎県綾町の「やねだん」など、全国各地のユニークな事例を紹介している。これらの事例から、小さな取り組みからでも大きな変化を生み出すことができることを示唆している。

第六章:

地方創生には、行政だけでなく、住民一人ひとりの意識改革が不可欠だと訴える。従来のような、中央政府や自治体からの「おねだり」や「バラマキ」に頼るのではなく、地方が主体的に課題解決に取り組むことが重要である。そのためには、財政状況などの情報を住民と共有し、行政と住民が協力して課題解決に取り組む「協働」の姿勢が求められる。

第七章:

地方創生を成功させるためには、政府がリーダーシップを発揮し、従来の中央集権型の行政システムを改革する必要があると主張する。[33] 具体的には、企業の本社機能の地方移転促進、中央省庁の地方移転など、大胆な政策を提言する。[34, 35] また、政府職員が地方自治体に出向する制度など、官民が連携した取り組みの必要性も指摘している。[36]

第八章:

地方への移住を促進するために、移住者に対する経済的支援、雇用機会の提供、生活環境の整備など、多岐にわたる政策を提言する。特に、都市部に住む人々が抱える、高価格な住宅費、長時間労働、人間関係の希薄さなどの問題点を解決することで、地方移住の魅力を高めることができると指摘する。

第九章:

従来の「お任せ民主主義」から脱却し、住民一人ひとりが地域社会に積極的に関与する「参加型民主主義」への転換を訴える。 地方創生は、一部のリーダーや行政だけに任せるのではなく、地域住民全体で考え、行動していくことが重要である。 そのためには、住民同士が積極的に対話し、地域社会の課題解決に共に取り組む姿勢が不可欠だと説く。

関連リンク

石破しげるオフィシャルサイト:プロフィールに注目!70年代のアイドルが好き。

イシバチャンネル:趣味についても語っており、石破氏の人となりが分かる。

石破茂オフィシャルブログ:週1回のペースで書かれており、読み応えのあるブログ。

石破茂 X(Twitter):フォロワーは20万人を超えるが、更新頻度は少なめ。

石破茂 Instagram:石破氏の政治活動が写真で楽しめる。