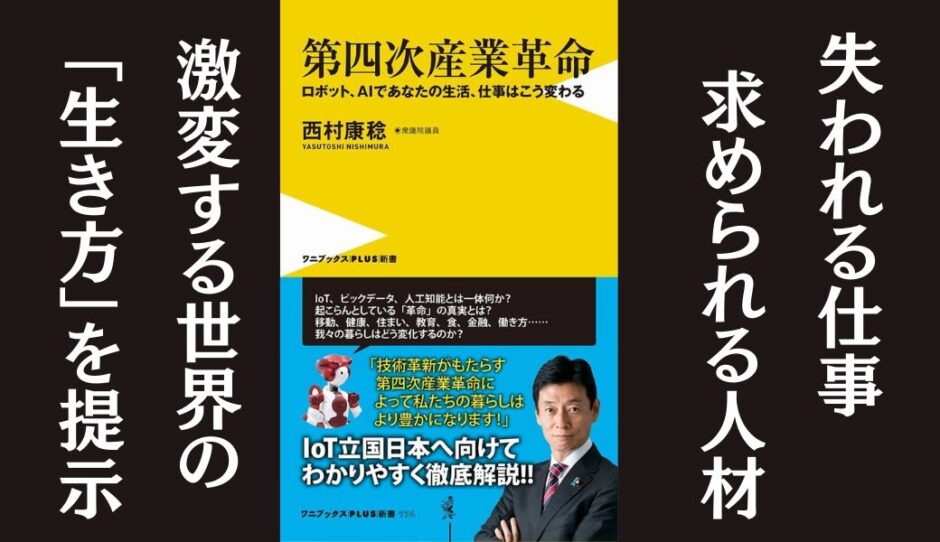

「第四次産業革命」~ロボット、AIであなたの生活、仕事はこう変わる~:近未来を生き抜くための必読書

「第四次産業革命 ロボット、AIであなたの生活、仕事はこう変わる」は、2016年に発行。

西村康稔氏によって書かれた本書は、テクノロジーの進歩にどう向き合えば良いのかを教えてくれる一冊です。

政治家であると同時に、灘高校、東京大学法学部を卒業後、通産省(現・経済産業省)に入省、さらに米メリーランド大学大学院で公共政策を学んだという異色の経歴を持つ著者が、豊富な知識と経験をもとに、第四次産業革命の本質を分かりやすく解説しています。

特に印象的なのは、具体的な企業の取り組みや事例、そして映画を用いた説明などが豊富に盛り込まれている点です。難しい専門用語も登場しますが、身近な例と絡めて解説されているため、抵抗なく読み進めることができます。

テスラも自動運転でヒヤリ!?進化途上の自動運転技術

本書の魅力は、何と言ってもその具体性にあります。

例えば、第一章では、自動運転技術の現状について、著者が実際にテスラの自動運転機能搭載車に同乗した際のエピソードを紹介。高速道路を走行中、サンフランシスコ国際空港に入る右カーブに差し掛かった時のことです。なんと車は直進しようとしたのです!

慌てて運転していた知人がハンドルを握り事なきを得ましたが、一歩間違えばガードレールに激突していたかもしれません。このエピソードからも、自動運転技術が進化途上であること、そして更なる進化への期待が大きいことが実感できます。

さらに、自動運転のレベル分類についても詳しく解説されています。政府は自動運転をレベル1からレベル4まで4段階に分類しており、レベル1は、アクセル、ハンドル、ブレーキのうち、いずれかの操作をシステムが行う場合を指します。すでに多くの自動車に搭載されている自動ブレーキもレベル1に該当します。レベル2は、これらの操作のうち、複数をシステムが行う場合で、高速道路などで車間距離を一定に保ちつつ、アクセルとブレーキの操作を自動で行うシステムなどが該当します。そして、レベル4は、すべての運転操作をシステムが行い、ドライバーが全く関与しない状態を想定しており、「完全自動走行」とも呼ばれています。

100兆個のセンサーが世界を変える!?IoTが拓く未来

IoT(Internet of Things)は、あらゆるモノがインターネットに接続されることで、私たちの生活や社会に大きな変化をもたらすと期待されています。

本書では、2013年には約30億台だったIoTに接続される機器が、2020年には250億台にまで増加するという試算が紹介されています。また、センサーの数も、2030年には現在の数百億個から100兆個にまで爆発的に拡大するとも予想されています。まさに、IoTによって世界が変わりつつあることが分かります。

具体的な事例として、本書では「スマートトラック」の例が挙げられています。スマートトラックとは、トラックにセンサーを取り付け、荷物の温度や位置情報、トラックの故障情報などをリアルタイムで把握することで、物流の効率化や安全性の向上を実現するシステムです。このように、IoTは、私たちの身近なところから、社会全体に大きな変化をもたらそうとしています。

人工知能は人間を超えるのか?AIが変える未来社会

本書では、人工知能(AI)についても詳しく解説されています。

特に、2006年にカナダのトロント大学のヒントン教授によって発表された「ディープラーニング」と呼ばれる技術は、人工知能分野に大きなブレークスルーをもたらしました。ディープラーニングは、従来の機械学習とは異なり、人間が教えなくても、コンピュータが自ら大量のデータから特徴を学習することができる技術です。この技術により、画像認識、音声認識、自然言語処理など、様々な分野で人工知能の精度が飛躍的に向上しました。

2016年3月には、Google DeepMindが開発した囲碁AI「AlphaGo」が、世界トップ棋士の一人であるイ・セドル九段に勝利したことは記憶に新しいでしょう。囲碁は、チェスや将棋よりも複雑なゲームであるため、人工知能が人間に勝つには、まだ時間がかかると考えられていました。しかし、AlphaGoは、ディープラーニングを用いることで、膨大な数の棋譜データを学習し、人間の直感を凌駕するまでに進化したのです。

2024年現在では、ほぼ毎日、生成AI関連のニュースが報道されていることからも、今後ますますの発展が期待される技術です。

シェアリングエコノミー、フィンテック、ブロックチェーン…新たなテクノロジーの可能性と課題

本書では、第四次産業革命によって生まれた新たなサービスやビジネスモデルについても紹介されています。

例えば、「シェアリングエコノミー」は、個人間で遊休資産を貸し借りするサービスです。代表的なサービスとしては、Airbnb(エアビーアンドビー)やUber(ウーバー)などが挙げられます。シェアリングエコノミーは、従来の経済活動のあり方を大きく変え、より効率的で持続可能な社会を実現する可能性を秘めていると言えます。

また、「フィンテック」は、金融とITを融合させた新しい金融サービスです。

スマートフォンや人工知能などの技術革新により、近年急速に発展しています。本書では、決済・送金、資産運用、融資など、様々な分野におけるフィンテックのサービスが紹介されています。

さらに、「ブロックチェーン」は、仮想通貨ビットコインを支える技術として知られていますが、その応用範囲は、金融分野以外にも広がっています。ブロックチェーンは、データを分散型ネットワークで管理することで、改ざんが極めて困難なシステムです。本書では、サプライチェーンマネジメント、医療情報管理、不動産取引など、様々な分野におけるブロックチェーンの活用事例が紹介されています。

まとめ

本書は、決して楽観的な未来予想図を描いているわけではありません。

むしろ、人工知能やロボットの進化によって、多くの仕事が自動化される可能性があること、そして、それに伴う雇用問題や格差問題など、解決すべき課題が多いことも指摘しています。

しかし、同時に「ピンチはチャンス」 でもあると説いています。

第四次産業革命は、私たち人類にとって、より豊かで幸せな社会を実現するための大きなチャンスでもあるのです。そのためにも、本書で解説されている内容を理解し、一人ひとりが未来に向けて、何をすべきかを真剣に考えることが重要だと思いました。

「これから先の未来が不安だ」「新しいテクノロジーについて知りたい」 と感じている方には、ぜひ手にとっていただきたい一冊です。

本の目次と要約

第一章:IoT・ビッグデータ・人工知能でもたらされる「第四次産業革命」

IoT、ビッグデータ、人工知能といった技術革新が、第四次産業革命をもたらしている。

これらの技術は、私たちの生活や仕事に大きな変化をもたらす。

例として、テスラ社の自動運転機能搭載車を紹介。自動運転技術は、安全性向上、運転手の負担軽減、人手不足対策などの効果が期待されている。

ディープラーニングは、人工知能が自律的に学習することを可能にする技術であり、自動運転、画像認識など、様々な分野への応用が期待されている。

第四次産業革命は、製造業にも大きな変化をもたらし、 マスカスタマイゼーション (個々の顧客に合わせた製品の大量生産) が可能になりつつある。

第二章:加速する人工知能の研究開発

人工知能の研究開発は世界中で加速しており、Google、Facebook、Microsoftなど、様々な企業が進出している。

応用分野は、質問応答、自動運転、画像認識、音声認識、ロボットなど、多岐にわたる。

Pepper や EMIEW3 などのパーソナルロボットの開発例を紹介。

日本では、人工知能に関する研究は個別に行われてきたが、近年は統合され、実社会で使えるような革新的な人工知能を開発する動きが出てきている。

第三章:フィンテック – 金融とIT技術の融合による新たな金融サービスの拡大

インターネットの普及、スマートフォンの普及、APIの公開などにより、フィンテックが注目されている。

フィンテックとは、金融とIT技術を融合させることで、新しい金融サービスを生み出すことを指す。

これまで、日本の金融インフラは改革が進みにくかったが、近年はフィンテックへの取り組みも始まっている。

フィンテックは、決済・送金分野、資産管理・運用分野、資金調達(投資・融資)分野、保険分野など、幅広い分野で活用されている。

第四章:ブロックチェーンの衝撃~その革新性~

ブロックチェーン は、中央集権的な管理者を必要とせず、データの改ざんが困難なシステムである。

仮想通貨 ビットコイン は、ブロックチェーン技術を活用したサービスの一例である。

ブロックチェーンは、地域通貨、ポイントサービス、著作権管理、サプライチェーン管理、IoTなど、様々な分野への応用が期待されている。

第五章:進展するシェアリングエコノミー

シェアリングエコノミーとは、場所、乗り物、モノ、人、お金などの遊休資産を、インターネット上のプラットフォームを介して、個人間で貸借や売買、交換することでシェアしていく新しい経済の動きである。32

シェアリングエコノミーのサービスとして、民泊サービス、ライドシェアサービス、空間シェアサービス、スキルシェアサービス、お金をシェアするサービス などがある。

シェアリングエコノミーは、社会全体の資産稼働率の向上、地球環境への好影響、生産消費者(プロシューマー)の拡大などの効果が期待されている。

第六章:安全・安心を確保するためのサイバーセキュリティ

IoT、ビッグデータ、AIなどの技術革新が進む一方で、サイバーセキュリティの重要性が高まっている。

ホワイトハッカーの育成など、人材育成の必要性も高まっている。

第七章:新たな経済社会システムへの挑戦

第四次産業革命は、飛躍的な効率性の向上だけでなく、全く異なる新しい製品・サービスを生み出す可能性を秘めている。日本は、国民皆保険制度など、世界に先駆けたシステムを持つ強みがある。

シェアリングエコノミーなど、新しいサービスを最大限に活用するためには、規制制度改革が必要である。