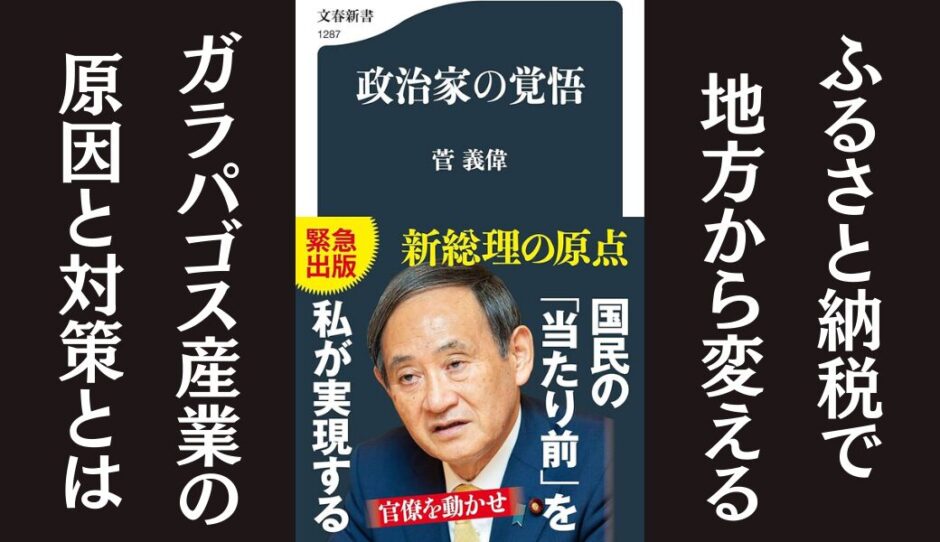

官僚を動かす極意、ここにあり! 菅元総理の「政治家の覚悟」を読み解く

2018年に発刊された「政治家の覚悟」。

7年8ヶ月にわたり、安倍晋三総理の懐刀として官房長官を務め上げた菅義偉氏が、その経験から得た政治家としての信念、政策実現のために必要な行動力、そして官僚との向き合い方について赤裸々に綴った本です。

地方分権への熱い思い

本書で特に印象的なのは、菅氏の地方分権への強い思いです。横浜市議会議員時代から国の壁にぶつかり続けた経験から、「地方分権を進めて、市町村が独自に政策を決定し、実行できるようにしなければ、市民の様々なニーズに応えることはできない」という信念を持つに至った経緯が語られています。

総務大臣就任後、真っ先に取り組んだのが地方分権改革推進法の成立でした。組閣の翌日に安倍総理に直談判し、「地方の活力なくして国の活力なし」という総理自身の言葉を引用しながら、法案の意義を熱く説き、ゴーサインを取り付けたエピソードは、菅氏の行動力の強さが伺えます。タイムリミットが迫る中、官僚を動かし、わずか1ヶ月後には法案を成立にこぎつけた手腕は圧巻です。

また、「ふるさと納税」制度創設の裏側も詳しく紹介されています。

地方出身者として、「自分を育ててくれ、親が生活しているふるさとに、何らかの形で恩返ししたい」という思いから、個人住民税の一部を居住地以外の「ふるさと」に納めるというアイデアを思いつき、実現に向けて奔走したといいます。当時の個人住民税総額は12兆円。その一部でも地方に流れるようになれば、大きな効果が期待できます。

行政改革への飽くなき挑戦

本書では、他にも様々な政策実現に向けた取り組みが紹介されていますが、一貫して感じられるのは、国民目線で「当たり前のこと」を実現しようとする菅氏の姿勢です。

例えば、多発する振り込め詐欺の対策として、超党派で議員立法に取り組んだ話、電波利用料が諸外国と比べて格安であるにも関わらず、高止まりする携帯電話料金問題に切り込んだ話などからは、国民の声を代弁し、行動に移す政治家としての責任感が伝わってきます。

まとめ

「政治家の覚悟」は、政治の世界の舞台裏を垣間見ることができるだけでなく、政策がどのようにして実現していくのか、そのプロセスを知ることができる貴重な記録でもあります。政治に興味のある方はもちろん、これから社会に出て行く若い世代の方々にもぜひ読んでいただきたい一冊です。

本書を読了後、政治とは、国民のために「当たり前のこと」を当たり前に実現していく、地道な努力の積み重ねの上に成り立っていることを改めて実感しました。 菅氏が本書で示した「政治家の覚悟」は、これからの日本を担う政治家たちにとって、重要な指針となるのではないでしょうか。 特に、地方創生、行政改革、情報公開などに関心のある方には、多くの示唆を与えてくれる内容だと思います。

本の目次と要約

第一部 官僚を動かせ

第一章 政治家が方向性を示す

- はじめに 「政治の空白」は許されない: 第二次安倍内閣発足以降、官房長官として安倍総理を支え、日本経済の再生、外交・安全保障の再構築、全世代型社会保障制度の実現に取り組んできた菅氏の政治家としての信念を述べる。

- レポート提出ばかりだった: 学生運動が盛んだった時代、菅氏はアルバイトに明け暮れながら、社会の仕組みを学び、政治への道を志すようになった経験を紹介する。

- 政治家は政策決定に際して: 政治家自身の信念と国民の声を政策に反映することの重要性を説き、官僚との適切な距離感、責任の取り方について解説する。

第二章 自らの思いを政策に

- 地方分権改革推進法の成立: 横浜市議会議員時代の経験から、国と地方の財政格差や制度の硬直性を痛感した菅氏は、国政進出後、地方分権改革推進法の成立に尽力した経緯を語る。

- 「ふるさと納税」制度の創設: 地方の活性化のために、先進国を視察し、税制の課題や成功事例を研究した菅氏は、「頑張る地方応援プログラム」や「ふるさと納税」制度の創設を実現した。

- コウノトリが舞う町 兵庫県豊岡市の挑戦: 地方視察を通して、地域の魅力を見極め、育てることの重要性、そしてそれをマネジメントする人材の必要性を痛感した菅氏の地方創生への思いを語る。

第三章 グローバルな視野を持つ

- かつて世界シェア88%を誇った携帯電話: かつて世界をリードしていた日本の携帯電話産業が、ガラパゴス化により国際競争力を失った現状を分析し、その原因と対策を考察する。

- インド、アルゼンチンへのトップセールス: 総務大臣として、インド、アルゼンチンなど各国政府と連携し、日本のデジタル放送を世界に普及させるためのトップセールス diplomacy を展開した経験を紹介する。

- 日本の技術を世界へ: 日本のデジタル放送は、高画質・高音質で、災害時にも強いという強みを持つ。国際競争に勝ち抜き、日本の技術を世界に広げていくことの重要性を強調する。

第四章 国民目線の改革

- 年金記録問題を総務省で: 国民の財産である年金記録がずさんに扱われていた問題に対し、外部の有識者による委員会を立ち上げ、社会保険庁の徹底的な監査を実施した経緯を語る。

- 平和祈念事業特別基金を廃止: 平和祈念事業特別基金の運用状況を調査した結果、多額の滞納金や不適切な支出が発覚。国民の税金に対する意識改革の必要性を訴える。

- 首長の高額退職金と地方公務員の 高給にメス: 地方自治体の財政状況が厳しいにもかかわらず、首長の退職金や公務員の給与水準が高い現状を問題視し、情報公開による透明化を進めた。

- 地方分権と税源移譲: 地方分権を進めるためには、権限と同時に税源を地方に移譲することが不可欠。地方が独自の財源で政策を実行できる仕組み作りを目指す。

- 首長の多選禁止への道筋: 多選による弊害を指摘し、首長の多選禁止に向けた議論を推進。地方自治における透明性・健全性を確保することの重要性を強調する。

- 被災者の支援制度を使いやすく: 被災地を視察し、被災者からの要望を直接聞き取り、既存の支援制度の課題を検証。現場の声を反映した制度設計の必要性を訴える。

第五章 マスコミの聖域にメス

- 食品偽装表示問題と「納豆ダイエット」騒動: 食品偽装表示問題や「納豆ダイエット」騒動など、マスコミ報道のあり方について言及し、正確な情報伝達の重要性を訴える。

- 関西テレビ「発掘!あるある大辞典」データ捏造事件: 関西テレビの番組データ捏造事件をきっかけに、放送倫理の強化に向けた取り組みを強化。放送局の責任と自浄作用の必要性を訴える。

- 携帯料金は絶対に四割下げる: 携帯電話料金の高止まりを問題視し、大手三社の寡占状態を打破するために、「SIMロック」「二年縛り」「四年縛り」といった商習慣の見直しを訴える。

第六章 「伝家の宝刀」人事権

- NHK担当課長を更迭: 省庁の人事権を駆使し、改革を阻む官僚を更迭。組織を活性化させ、改革を断行するリーダーシップの重要性を示す。

- ノンキャリアを局長に抜擢: ノンキャリアの職員を局長に抜擢するなど、従来の人事制度にとらわれない人材登用を断行。多様な能力を生かす人事の重要性を強調する。

第七章 政務官でも仕事ができる

- 東京湾アクアラインETC割引の実現: 政務官時代に取り組んだ東京湾アクアラインのETC割引の実現に向けた奮闘を紹介し、官僚機構を動かす政治の力について語る。

第八章 議員立法で国会を活性化

- 拉致問題対策本部事務局長として: 拉致問題対策本部事務局長として、北朝鮮への圧力強化に向けた取り組みを推進。拉致問題解決に向けた強い決意を示す。

- 事故調査委員会設置法: 事故調査委員会設置法の制定を主導し、国会議員として、政策実現のために積極的に行動することの重要性を示す。

第二部 官房長官時代のインタビュー

- 安倍政権は日本をこう変える: 第二次安倍政権発足一年間の成果を振り返り、政権運営の要諦、今後の課題、外交・安全保障政策などについて語る。

- 支持率低下覚悟の安保関連法成立: 安全保障関連法の成立を巡る政治状況、世論の動向、法案の意義などを振り返り、官房長官としての立場から当時の状況を解説する。

- 我が政権構想: 自身の政治理念、政策課題、政権運営のあり方などを語り、次期政権への意欲を示す。