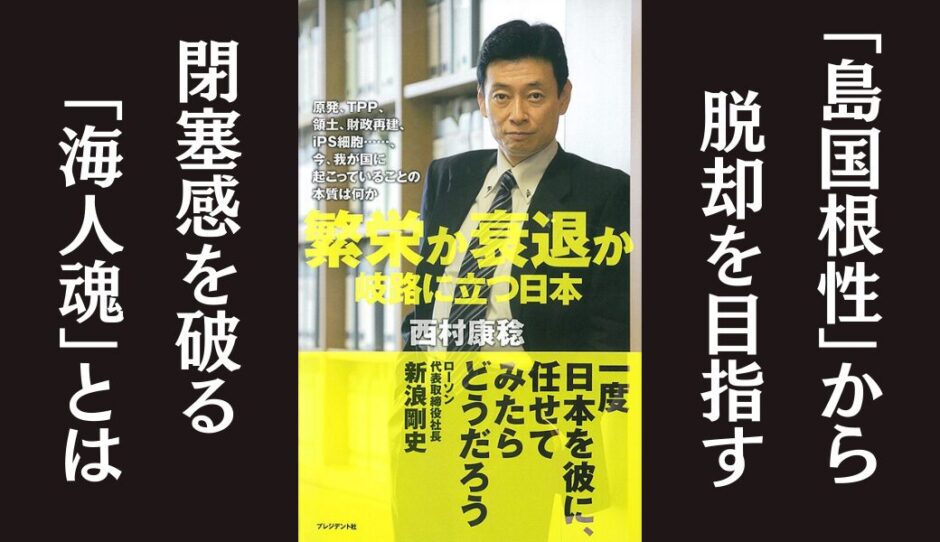

2012年12月に発行された本書は、当時の日本が直面していた経済・政治・社会の課題を網羅的に分析し、具体的な解決策を提示しています。

著者の西村康稔氏は、衆議院議員として長年日本の政治・経済に深く関わってきた経験をもとに、鋭い視点と熱意あふれる筆致で、日本の未来を案じています。

30万人が職を得た「トライアル雇用」とは? 若者の雇用問題への処方箋

本書では、少子高齢化やデフレ経済、中国の台頭など、日本が直面する課題は多岐にわたると指摘しています。その中でも特に印象的なのが、若者の雇用問題に対する具体的な提案です。

西村氏は、若者の雇用対策として、自身が積極的に取り組んできた「トライアル雇用」制度の拡充を訴えています。

この制度は、企業が若者を3ヶ月間の試し雇用を行い、企業風土や職種が自分に合っているか体験する機会を提供するものです。企業側も、若者が戦力になるかどうか見極めることができ、双方にとってメリットがあります。

実際にこの制度を通して、2003年度から2011年度までの9年間で、30万人を超える若者が雇用につながりました。就職活動が長期化する中で、企業と若者のミスマッチを防ぎ、早期の就職を促進するこの制度は、大きな成果を上げています。

「神の眼」を持つ医師たち ~山中教授、天野教授とのエピソード~

本書の魅力は、著者の個人的な経験やエピソードを交えながら、読みやすく構成されている点にもあります。

例えば、iPS細胞の開発でノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授と、心臓外科医として「神の手」を持つと称される天野篤教授とのエピソードは、大変興味深いものです。

著者は、山中教授は「手術が下手」だったからこそ、万能細胞を創り出すという「神」の世界にたどり着いたのではないかと考察しています。 一方、天野教授はまさに「神の手」を持つ医師ですが、著者は自身の健康を支えるのは、胃や大腸の異常を早期発見してくれる「神の眼」を持つ医師たちであると述べています。

そして、山中教授、天野教授、そして著者の体を診てくれる医師たちの活躍は、いずれも日本の誇りであると締めくくっています。日本の未来を担う人材育成の重要性を訴えている点は、本書の大きな特徴と言えるでしょう。

「高田屋嘉兵衛」に学ぶ! 閉塞感を打破する「海人魂」とは

閉塞感が漂う日本社会において、著者は「内向き志向」からの脱却を強く訴えています。その象徴として、江戸時代の商人・海運業者である高田屋嘉兵衛の生き方を紹介しています。

嘉兵衛は、若くして海運業に乗り出し、北海道や北方貿易で活躍しました。ロシアとの国交正常化にも貢献した彼の開拓精神とチャレンジ精神こそ、現代の日本に求められていると著者は説いています。

「島国根性」を捨て、世界に挑戦する「海人魂」こそが、日本の未来を切り開く鍵であると強調されています。

まとめ

本書は、日本の現状と未来について、多角的な視点から分析し、具体的な解決策を提示しています。

沖縄を真の成長特区にという主張も、大変読みごたえがありました。

2012年に書かれた本ですが、指摘された課題の多くは、現在もなお日本社会が直面する深刻な問題であると思いました。

本の目次と要約

序章 危機の所在 ~衰退か再生か~

- 日本経済の現状と課題:20年前から変化のない名目GDP、国際競争力ランキングの低下、東日本大震災の影響、貿易赤字の常態化、領土問題の深刻化など、日本を取り巻く厳しい現実を直視する。

- ポルトガルの衰退:かつて海洋国家として栄えたポルトガルが、大地震をきっかけに衰退していった歴史を振り返り、日本が進むべき道を考える。

- グローバル化への対応:世界各国がグローバル化に対応を急ぐ中、日本は取り残されている現状を指摘し、変化を恐れずに進化していく必要性を訴える。

第1章 孤立かグローバル化か

- 日本政治の漂流:頻繁な選挙と政権交代、政権の不安定さが、日本の国際的な地位の低下につながっている現状を批判する。

- 「内向き」な絆からの脱却:「絆」という言葉が流行する一方で、閉鎖的な絆に安住するのではなく、外に開かれた絆を築いていく重要性を説く。

- 漂流し、孤立する日本:普天間基地移転問題、原発ゼロ政策など、具体的な外交課題を通して、日本の孤立化の危機を浮き彫りにする。

第2章 現実的・戦略的エネルギー政策

- 安全性担保を最優先に:原子力発電所の再稼働については、安全性の確保を最優先課題としつつ、エネルギー安全保障の視点から議論を進める必要性を訴える。

- エネルギー源の多角化:原子力発電に過度に依存せず、再生可能エネルギー、シェールガス、メタンハイドレートなど、様々なエネルギー源の開発・導入を進めるべきだと主張する。

- スマートグリッドの可能性:情報通信技術を活用して電力供給網を効率化するスマートグリッドの導入により、省エネルギー化と電力供給の安定化を両立できるとの見解を示す。

第3章 海洋国家日本の再生

- 海洋基本法の制定:広大な排他的経済水域(EEZ)を持つ日本の強みを活かすため、海洋基本法を制定し、海洋資源の開発や海洋産業の振興に取り組む必要性を訴える。

- 安全水域設定法:海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(安全水域設定法)の制定により、東シナ海における資源開発が可能になったことを評価する。

- メタンハイドレートへの期待:日本近海に豊富に存在するメタンハイドレートの開発を推進し、エネルギー自給率の向上と経済活性化につなげるべきだと主張する。

第4章 グローバル化を急げ

- 新興国経済の行方:「デカップリング論」の誤りを指摘し、新興国経済のリスクを冷静に見極めつつ、日本経済の成長の原動力としていく必要性を説く。

- 企業のグローバル化:海外進出を進める企業に対して、国内への投資と雇用維持を求めつつ、海外での収益を国内に還元する仕組み作りが必要だと訴える。

- オーストラリア・カナダとの連携強化:資源エネルギー分野での協力関係強化に加え、共通の価値観に基づく国際協調、自由貿易の推進など、多岐にわたる分野での連携強化を呼びかける。

第5章 アジ アと一体となって成長する

- TPP交渉への参加:環太平洋パートナーシップ協定(TPP)交渉への参加は、日本の国益にかなうものであり、農業改革などを断行し、交渉力を強化していくべきだと主張する。

- 日米同盟の深化:普天間基地移設問題などで揺らぐ日米同盟の重要性を再確認し、アジア太平洋地域の平和と安定のために、安全保障面での協力を強化していくべきだと訴える。

- アフリカとの関係強化:中国との援助競争が激化するアフリカ諸国に対して、日本の独自の価値観に基づいたODAや民間投資を推進し、アフリカの発展に貢献していく必要性を説く。

第6章 科学技術・イノベーションで未来を創造する

- 科学技術投資の拡大:科学技術分野への投資を拡大し、世界をリードする研究開発を推進することで、イノベーションを創出し、経済成長につなげていくべきだと主張する。

- iPS細胞研究への期待:山中伸弥教授のノーベル医学・生理学賞受賞を機に、iPS細胞研究を推進し、再生医療の実用化を加速させる必要性を訴える。

- 医療制度改革:再生医療の普及に向けて、薬事法・医療法の改正や新たな制度設計を行い、患者に迅速かつ安全に再生医療を提供できる環境を整えるべきだと主張する。

第7章 沖縄を真の成長特区に

- 沖縄の潜在力:国際色豊かで、若者が多く、成長著しいアジアに近い沖縄の地理的優位性と潜在力を活かし、日本の新たな成長エンジンとしていくべきだと訴える。

- 国際教育拠点の創設:英語による教育を行うインターナショナルな高校や大学を整備し、沖縄をアジアの教育拠点、人材交流拠点としていくことを提案する。

- アジアとのゲートウェイ:沖縄をアジアとの経済交流、文化交流の拠点として位置づけ、観光業の振興やインフラ整備を進めることで、沖縄経済の活性化につなげるべきだと主張する。

第8章 将来を担う人材を育てる

- 自然の中で子どもを育てる:子どもたちが自然の中で遊び、体験を通じて学ぶことの重要性を説き、自然体験活動の推進や伝統的な遊びの復活を呼びかける。

- 教育のグローバル化:グローバル化に対応できる人材育成のために、英語教育の充実や海外留学の促進、国際的な視野を持つ教師の養成などを提言する。

- 教育予算の拡充:OECD諸国と比べて低い日本の教育予算を拡充し、質の高い教育を提供することで、未来を担う人材育成に投資していくべきだと主張する。

第9章 誰にでもチャンスがある国、日本へ

- 「30歳で子ども二人を持つ社会」の実現:若者の所得向上や雇用環境の改善、子育て支援の充実などを通じて、若者が安心して結婚・出産できる社会の実現を目指す。

- 「トライやる」社会の実現:年齢に関係なく、誰でも何度でも新たなことに挑戦できる社会の実現のために、「トライやる・ウィーク」や「トライアル雇用」などの制度導入を提案する。

- 努力が報われる社会の実現:個人の努力が報われ、誰もが豊かさを実感できる社会の実現のために、経済成長と社会保障制度の安定化、教育機会の均等化などを推進していくべきだと訴える。

おわりに ~マラソンブームの中で~

- マラソンブームに見る新しい価値観:マラソンブームを通じて、健康や自己実現、人とのつながりなど、新しい価値観が求められている現状を分析する。

- グローバル化と日本固有の価値の両立:グローバル化に対応しつつ、日本の伝統や文化、美しい自然、人々の優しさといった日本固有の価値を大切にしていくことの重要性を説く。

- 新しい政治の課題:グローバル化と日本固有の価値の両立という、一見対立する二つの命題を両立させていくことが、これからの政治の重要な課題であると結論づける。