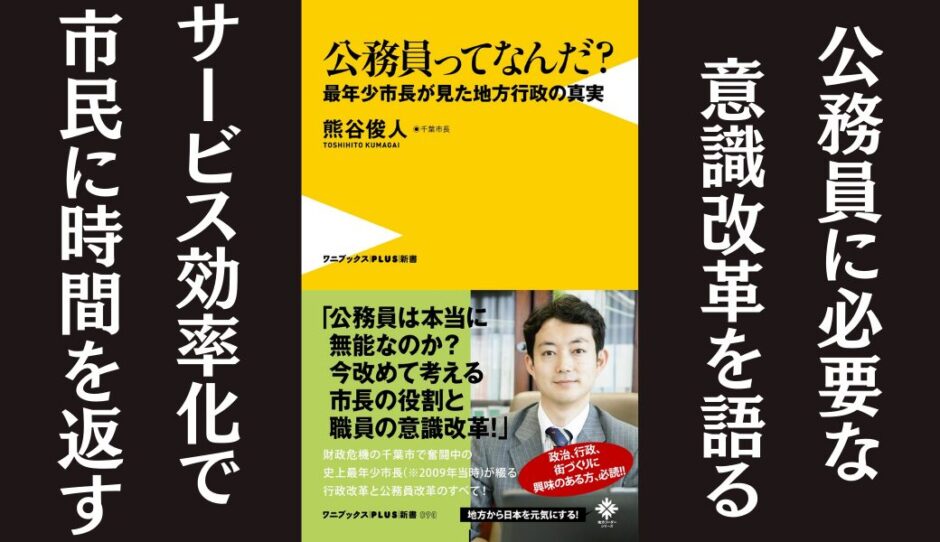

31歳最年少市長が見た、税金と市民と公務員の真実とは?

2012年発行の『公務員ってなんだ? 最年少市長が見た地方行政の真実』は、31歳という史上最年少で千葉市長に就任した著者が、日々直面する地方行政の課題と改革に向けた奮闘を描いた一冊です。

かつては民間企業で勤務していた著者の視点から、従来の行政のあり方に疑問を呈し、市民目線に立った改革を推進していく過程が、具体的なエピソードや数字を交えながら生々しく綴られています。

「市長は社長、議員は社外取締役」という新たな視点

本書は、著者が民間企業での経験を踏まえ、「市長は社長、議員は社外取締役」という、従来の公務員像とは一線を画す視点を提示している点が特徴です。市長は、企業の社長のようにリーダーシップと決断力を持ち、市民の税金を預かる「経営責任者」としての自覚を持つべきだと主張しています。

厳しい財政状況と、その中で生まれた意識改革

著者が就任した当時の千葉市は、600億円もの借金を抱え、深刻な財政難に陥っていました。市民へのサービス残高は1兆7,000億円にものぼり、このままでは市の財政は破綻してしまうという危機感から、「脱・財政危機宣言」を発出します。

そこから、著者は様々な改革に着手していきます。例えば、市の所有する豪華な保養施設や、採算性の低い都市モノレールの建設など、大型開発事業の見直しを行いました。また、高齢者への銭湯無料券配布事業など、市民受けは良いものの、本当に必要なのか疑問視される事業についても、事業仕分けを行い、徹底的な見直しを行いました。これらの改革は、当然ながら議会や市民からの反発を招きます。しかし、「今は厳しい選択をしても、20年、30年後の未来のために、今、改善する必要がある」という強い信念のもと、著者は時に組合と対話を重ね、時に市民に丁寧に説明をしながら、改革を進めていきました。

行政と市民の意識を変える

著者は、行政と市民の関係性にも問題意識を持っています。多くの市民は、行政のサービスを「受益者」として捉え、「税金を払っているのだから、当然のサービスだ」と考えていると指摘します。しかし、著者は、市民はサービスの「利用者」であると同時に、税金を納める「株主」でもあるという意識を持つべきだと訴えます。

そして、市民が行政に対して「それは無駄ではありませんか?」と、積極的に意見を述べられるような関係性を築くことが大切だと説いています。そのためには、行政側も、なぜその政策を選んだのか、なぜその事業が必要なのかを、市民にわかりやすく説明する必要があると主張します。

まとめ

本書は、地方行政の抱える問題点や、改革の難しさ、そして、その先に待つ未来への希望を、著者の経験を通してリアルに伝えてくれる本です。政治に関心の薄い人でも、読み進めるうちに、自分たちの街の未来について、そして、税金の使い道について、深く考えさせられるのではないでしょうか。

本の目次と要約

第一章 公務員は本当に無能なのか? ー 特殊な世界が生み出す市民とのズレ

- 「公務員」とはなんなのか?: 公務員に対する一般的なイメージと現実のギャップ、著者の市長就任前の印象と就任後の変化について解説する。

- 公務員の役割は「全体の奉仕者」: 市民全体の公益を考え、税金を運用していく公務員の役割について、具体的な例を交えながら解説する。

- なぜ公務員は市民の期待に応えられないのか?: 公務員が市民のニーズに十分応えることができない現状と、その背景にある構造的な問題点について指摘する。

- 公務員の給与はどう決まるのか?: 公務員の給与が民間企業のように成果主義に基づいていない点と、その問題点について解説する。

- 労働組合は諸悪の根源なのか?: 公務員を取り巻く労働組合の存在意義と、組合が持つ影響力について解説する。

- タテ割りは「情報のタテ割り」から生まれる: 行政における縦割り構造の弊害と、その根本原因である情報共有の不足について解説する。

- 民間企業では当たり前のことが、なぜ役所ではできないのか?: 民間企業と比較した行政サービスの遅れと、その背景にある意識の差について解説する。

- 「マイナンバー」で何が変わるのか?: 共通番号制度(マイナンバー)導入による行政サービスの効率化と不正受給防止の効果について解説する。

- 「経営者不在」がもたらした千葉市の危機: 千葉市の財政危機の原因が、経営責任を持つべき立場の不在にあったことを指摘する。

第二章 市長と公務員の役割 ー 私が決断した市政改革の幕開け

- 「脱・財政危機宣言」: 千葉市の財政危機を克服するために、著者が打ち出した「脱・財政危機宣言」の内容と、その後の改革の取り組みについて解説する。

- 「箱物行政」の見直し: 公共施設の無駄をなくすために、過去の成功体験にとらわれず、将来予測に基づいた施設整備の必要性を訴える。

- 千葉市版「事業仕分け」から始まる予算の全面見直し: 千葉市独自の「事業仕分け」を実施し、外部評価員による評価に基づいて、予算の全面的な見直しを行ったプロセスを紹介する。

- 反発とリーダーの覚悟: 事業仕分けや予算見直しに対する議会や市民からの反発に対して、リーダーとしてどのように対応すべきか、著者の経験に基づいて解説する。

- 『仕事ダイエット2010』で時間外手当を大幅削減: 業務の効率化を推進し、時間外手当を削減するために取り組んだ「仕事ダイエット2010」の内容と成果について解説する。

第三章 求められる公務員の意識改革 ー 私と職員の向き合い方

- 公務員の意識の本質的な問題: 公務員が抱える意識の問題点として、民間企業と比較したサービス意識の低さや、コスト意識の欠如などを指摘する。

- 民間とは違うという甘え: 行政と民間企業では仕事の性質が異なるという考え方に対して、それは甘えであり、意識改革が必要であると訴える。

- 効率的な業務が浸透しない理由: 公務員の業務効率が向上しない原因として、前例踏襲主義や責任逃れの姿勢などを挙げ、具体的な例を交えながら解説する。

- ネーミングライツも積極的に!: 公共施設のネーミングライツ導入による財政収入増加のメリットを、千葉マリンスタジアムの事例を交えながら解説する。

- 「千葉都市モノレール」の社長を公募: 慢性的な赤字に苦しむ千葉都市モノレールの経営改革のために、民間から社長を公募した経緯と成果について解説する。

- 市民病院の経営意識を根本から改革する: 赤字経営が続く市民病院の経営改革のために、外部から病院事業管理者を招聘し、経営の効率化を進めたプロセスを紹介する。

- 公務員はエリート意識や特権意識を持っている?: 公務員に対する「エリート意識」や「特権意識」といった批判に対して、著者はそれらを否定し、真面目に働く職員が多いことを強調する。

- 「市民に時間を返す」という感覚の重要性: 行政サービスの効率化は、市民の時間を創出し、より豊かな生活を実現することに繋がると訴える。

- 「業務改善元年」という位置づけの意味: 市役所全体の意識改革を推進し、業務改善を継続的に行っていくために、「業務改善元年」と位置づけた狙いを解説する。

- 行政サービスと公務員の意識をイノベーションする: 民間企業の成功事例などを参考に、行政サービスと公務員の意識改革を大胆に進めていく必要性を訴える。

- 「市」民の「役」に立つ「所」を目指して: 市役所は市民のための組織であり、市民の役に立つ存在であるべきだと訴える。

- はぐらかす公務員: 市民の声に真摯に向き合わず、責任逃れをする公務員の姿勢を批判する。

- 私がツイッターを始めた真の目的: 市民とのコミュニケーションを深め、双方向型の情報発信を行うために、ツイッターを活用する狙いを解説する。

- 橋下徹大阪市長とは異なる行政改革: 橋下徹大阪市長の手法と比較しながら、著者が目指す市民との協調を重視した行政改革について解説する。

- 公務員と住民を敵対させてはならない: 公務員を批判するだけでは問題は解決せず、むしろ市民との対立を生み出す危険性を指摘する。

第四章 市民にも求められる意識改革 ー 自分 の街をもっとワクワクする街にしませんか?

- 燃えるごみを3分の1減らす真の目的: ゴミ削減は環境問題だけでなく、財政面でも大きなメリットがあることを、市民にわかりやすく説明する。

- 行政は市民のアドバイザー: 行政は市民に対して、より良い選択をするための情報を提供し、サポートする役割を担うべきだと訴える。

- 市民がムダを指摘できる勇気を: 市民一人ひとりがコスト意識を持ち、行政サービスに対して意見を言うことの重要性を訴える。

- 「受益者負担」の本当の意味: 行政サービスを受ける市民にも、費用負担を求める「受益者負担」の考え方について解説する。

- 市民は「お客様」ではなく「株主」: 行政サービスを受ける側の意識を、「お客様」から「株主」へと変えることの重要性を訴える。

- 選挙以外でも政治家の活動をチェックする: 市民は「株主」として、選挙の時だけでなく、日頃から政治家の活動をチェックする必要性を訴える。

- 本当の「仕掛け人」の存在: 市民参加型のまちづくりを進めるために、市民が主体的に行動できるような仕組み作りが重要だと訴える。

- 市民がムダを指摘できる勇気を: 市民一人ひとりがコスト意識を持ち、行政サービスに対して意見を言うことの重要性を改めて訴える。

- 「地方分権」という厳しさ: 地方分権の進展により、地域の問題は地域住民自身で解決していく必要性が高まっていることを解説する。

- 災害時も「自助・共助・公助」の精神を!: 東日本大震災の経験を踏まえ、災害時における「自助・共助・公助」の重要性を改めて訴える。

- 千葉市に「住むメリット」はこんなにある: 千葉市の魅力として、豊かな自然環境、充実した子育て支援、都心へのアクセスの良さなどを紹介する。

- 未来の豊かな千葉市のために: 財政再建の成果と課題を振り返りつつ、市民と行政が協力して、より良い千葉市を作っていくことを呼びかける。

- 公務員よ、もっと胸を張れ!: 市職員に対して、市民のために働くことの誇りを持って、より積極的に行動することを呼びかける。

- おわりに: 地方政治の重要性を改めて強調し、市民と行政が一体となって、より良いまちづくりを目指していく決意を表明する。