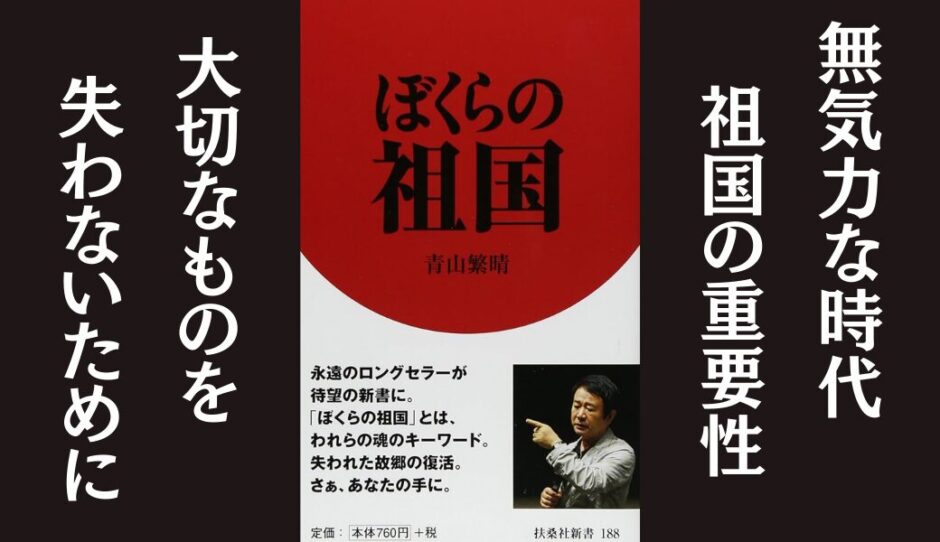

ぼくらは祖国を知ることを許されるのか? ~青山繁晴著「僕らの祖国」書評~

2012年に扶桑社から出版された青山繁晴氏著「僕らの祖国」は、私たち日本人が忘れかけている「祖国」という言葉の本当の意味、そして、日本人が直面する現実と未来への課題を、著者の体験を通して問いかける、熱のこもった一冊です。

無気力な学生が警察官を目指した理由とは?

著者は、冒頭で一通のメールを紹介しています。それは、沖縄県警の警察官になるという青年からのものでした。彼は自らを「夢のない無気力人間だった」と表現しています。現代社会において、目標を見失い、無気力に日々を過ごす若者は少なくありません。彼もまた、受験勉強に身が入らず、将来への展望を描けずにいました。

著者は、この青年の苦悩の根底には、「祖国」に対する意識の欠如があると指摘します。日本の学校教育では、「祖国」について深く学ぶ機会がほとんどありません。世界約200カ国の中で、国民が「祖国愛」という共通の基盤を持たない国は、日本だけではないかと著者は問いかけます。

拉致問題と「日本空軍一号機」の違和感

「祖国」を意識することの重要性を、著者は、北朝鮮による日本人拉致問題を通して浮き彫りにします。2002年9月、当時の小泉純一郎首相は北朝鮮の平壌を訪問し、金正日総書記と日朝首脳会談を行いました。この会談で、北朝鮮は日本人拉致を認め、5人の拉致被害者の帰国が実現しました。

しかし、残りの拉致被害者の問題は置き去りにされ、日本政府は北朝鮮の思惑に翻弄され続けています。著者は、この問題の背景にも、「祖国」に対する意識の欠如があると指摘します。

さらに、著者は、政府専用機にまつわる衝撃的な事実を明らかにします。拉致被害者帰国のために使用された航空自衛隊の政府専用機が、無線連絡の際に「日本空軍一号機」と名乗っていたというのです。一体いつ、航空自衛隊は「日本空軍」になったのでしょうか。著者は、この事実に強い憤りを感じると同時に、日本国民が「祖国」について真剣に考えることの必要性を訴えます。

3.11、そして「永遠の声」を聞く旅へ

2011年3月11日、東日本大震災が発生。未曾有の大災害は、日本社会に大きな傷跡を残しました。著者は、震災発生当時、大腸がんの手術を受けた直後でしたが、すぐに被災地に向かうことを決意します。

「現場」主義を貫く著者は、福島第一原発の事故現場にも足を運びます。そして、そこで見たものは、想像を絶する光景でした。津波の破壊力によって、巨大な建造物がまるで玩具のように破壊され、あたり一面に瓦礫の山が広がっていました。

著者は、原発事故の責任を追求するだけでなく、この事故を通して、日本人が「祖国」とどのように向き合っていくべきかを問いかけます。

南三陸町防災庁舎跡での出会い

被災地の中でも、著者の心に深く刻まれた場所があります。それは、宮城県南三陸町にある防災庁舎跡地です。震災当時、この庁舎で勤務していた遠藤未希さん(享年24歳)と三浦毅さん(享年60歳)は、津波の襲来が迫る中、最後まで住民に避難を呼びかけ続けました。

2人の勇気と献身の物語は、多くの人の心を打ちました。著者は、2人が命をかけて守ろうとした「ふるさと」への想いに触れ、改めて「祖国」という言葉の重さをかみしめます。

硫黄島の記憶を風化させてはならない

「祖国」を守るということは、過去の歴史から学ぶことでもあります。著者は、太平洋戦争の激戦地である硫黄島を訪れます。硫黄島は、現在も立ち入り禁止区域となっており、一般の人は容易に訪れることができません。

著者は、硫黄島で戦った兵士たちの足跡を辿りながら、戦争の悲惨さと、平和の尊さを訴えます。そして、硫黄島での体験を通して、日本人が「祖国」のためにどのように生きていくべきかを問いかけます。

手にとる希望 ~日本海に眠る未来への希望~

「僕らの祖国」では、日本の未来に対する希望も描かれています。それは、日本海に眠るメタンハイドレートです。メタンハイドレートは、次世代エネルギーとして期待されており、日本がエネルギー自給率を高め、真の独立国家となるための鍵を握っています。

著者は、メタンハイドレート研究の最前線を取材し、その可能性と課題を明らかにします。そして、メタンハイドレート開発を通して、日本が資源の乏しい国から、資源大国へと生まれ変わる未来を展望します。

私たち一人ひとりが「祖国」を考え、未来を創造する

「僕らの祖国」は、単なる政治評論や経済解説の枠を超えた、日本人の心を揺さぶる一冊です。

著者の熱のこもった言葉は、私たち一人ひとりに、「祖国」とは何か、「祖国」のために何ができるのかを問いかけます。

日本が直面する現実を直視し、未来への希望を提示する本書は、若い世代はもちろんのこと、日本の未来を担うすべての人々に読んでほしい一冊です。

本の目次と要約

第一章:明けの星の章

- 第一節:君は祖国を知っているか。 日本社会では学校教育でも日常生活でも「祖国」について考える機会が乏しいという現状を指摘し、読者に向けて改めて「祖国」について考えることを提起する。

- 第二節:祖国は誰にもある。 メキシコの学校での体験を通して、自然に「祖国」を意識できる教育と、そうでない日本の教育の対比を鮮やかに描き出す。

- 第三節:僕たちが祖国を知る、知らねばならない、知ることで新たな と は、こういうことを言うのだ。 拉致被害者の存在を通して、我々が普段意識することのない「祖国」の重みを改めて認識させられる。

- 第四節:日本国民が知らないうちに、僕たちの政府専用機は「日本空軍一号機」になっていた。 北朝鮮への拉致被害者帰国時に使用された政府専用機をめぐるエピソードを通して、自衛隊と国家の関係、国民の無関心さを浮き彫りにする。

第二章:永遠の声の章

- 第一節:祖国は、二〇一一年 の早春、二月十一日 の午後二時四十六分に、永遠の時を刻んだ。 東日本大震災の発生と、それによって引き起こされた未曾有の被害状況を克明に描写する。

- 第二節:僕たちは、淡々と、しかし、あらゆる事態を想定し、最悪の事態を想定した上で、淡 々と行動するしかない。 震災発生時の状況、自身の闘病生活、秘書たちの奮闘ぶりを交えながら、未曾有の事態における心構えを語る。

- 第三節:マスコミはなぜ、誰にでもできることしか、しようとしないのか。 メディアの現状と問題点、情報操作の実態を指摘し、本当の意味でのジャーナリズムのあり方を問いかける。

- 第四節:原発のリスクは、テロリストに拉致されている。 日本のエネルギー問題、原発の脆弱性、テロリズムの脅威を具体的に解説する。

- 第五節:僕たちが求めた「冷却が止まったらどうなるか」という課題は、置き去りにされた。 専門家との対話を通して、福島原発事故以前から指摘されていたリスク管理の甘さと、その後の対応の遅れを浮き彫りにする。

- 第六節:そう決 心した。 福島第一原発事故の深刻さを改めて認識し、現場主義の重要性を改めて強調する。

第三章:硫黄島の章

- 第一節:私たち日本国民には、長い間、それは六十年以上も、 ある。 硫黄島の戦いと、戦後長らく放置されてきた英霊たちの存在、そして現代の日本人の無関心さを対比する。

- 第二節:僕はもちろん考えを変えず、その後ちょうど二か月 の間、日程の合間をどうにか 縫 って四度、防衛庁に行き、ずら と同じ言い合いの繰り返しになった。 硫黄島への上陸許可を得るまでの、防衛庁との交渉の経緯を詳細に記す。

- 第三節:将官は受話器の向こうで、黙っていた。 防衛庁幹部との直接対決を通して、硫黄島問題の根深さを浮き彫りにする。

- 第四節:そして、二〇〇六年十二月九日、奇しくも一九四 一年十二月八日に日本海軍がハワイの 真珠湾を攻撃した翌日の早朝に、僕は羽田空港の隅 っ こにいた。 硫黄島へ向かう小型ジェット機内での心境、そして硫黄島の戦いの歴史を振り返る。

- 第五節:しかし、硫黄島は私たち の島だ。 硫黄島に初めて足を踏み入れた時の衝撃と、そこで見た光景、そして感じた思いを赤裸々に描写する。

- 第六節:「あの星条旗の下に、いまなお、祖国に 帰れない方々がたくさんいるんです」 自衛隊幹部との会話を通して、硫黄島の現状と、そこで眠る英霊たちの無念さを改めて認識する。

- 第七節:マスコミはなぜ、誰にでもできることしか、しようとしないのか。 メディアの無責任さと、本当の意味でのジャーナリズムのあり方を問いかける。

- 第八節:「青山さん、私たちはあなたを、決して一人 にはしません」 自衛隊員たちの言葉を通して、硫黄島問題に対する責任と使命感を新たにする。

- 第九節:「あなたは何しに来たんですか」 硫黄島での取材を通して、戦争の悲惨さと、平和の尊さを改めて実感する。

第四章:手にとる希望の章

- 第一節:私たちの福島原子 力 災 害は百年、終わらない。 福島原発事故の深刻さと、そこから学ぶべき教訓、そして日本のエネルギー政策の転換の必要性を訴える。

- 第二節:資源とエネルギーこそ、祖国と民族の将来を決める。 日本のエネルギー問題の現状と課題を、歴史的背景を踏まえながら解説する。

- 第三節:日本は資源のない国ではない。 日本の領海内に眠る豊富な資源の可能性を、具体的なデータや事例を交えながら提示する。

- 第四節:日本が「資源大国」であることを、世界は知っている。 メタンハイドレートの存在と、その開発によって日本が資源大国となり得る可能性を、国際的な視点も交えながら論じる。

第五章:海鳴りの終章

- 第一節:僕は、この小さなジェット機から足を滑走路に降ろしたならば、この二本の足で、 汚 い足で、私たちのためにこそ亡くなった、私たちのためにあえて殺された先 輩の頭とか顔とか喉とか胸とか腰とかを踏みつけにするのだ。 硫黄島から帰還する機内での思いを通して、戦争の記憶を風化させてはならないという強いメッセージを発信する。

第六章:ふしぎの本

- 第一節:やっぱりこれは、ふしぎの本です。 読者からの手紙やメールを通して、本書がもたらした影響と、読者との心のつながりについて触れる。

第七章:あとがき 本書を執筆した思いと、読者へのメッセージを込めて締めくくる。

関連リンク

青山繁晴の道すがらエッセイ:頻繁に更新されており、読み応えのあるブログ。

青山繁晴チャンネル:チャンネル登録者58万人超の人気。動画本数も1300本を超える。

青山繁晴 X(Twitter):ブログ記事の紹介が多め。

青山繁晴 Instagram:リールが多め。街頭演説の日程告知もあり。