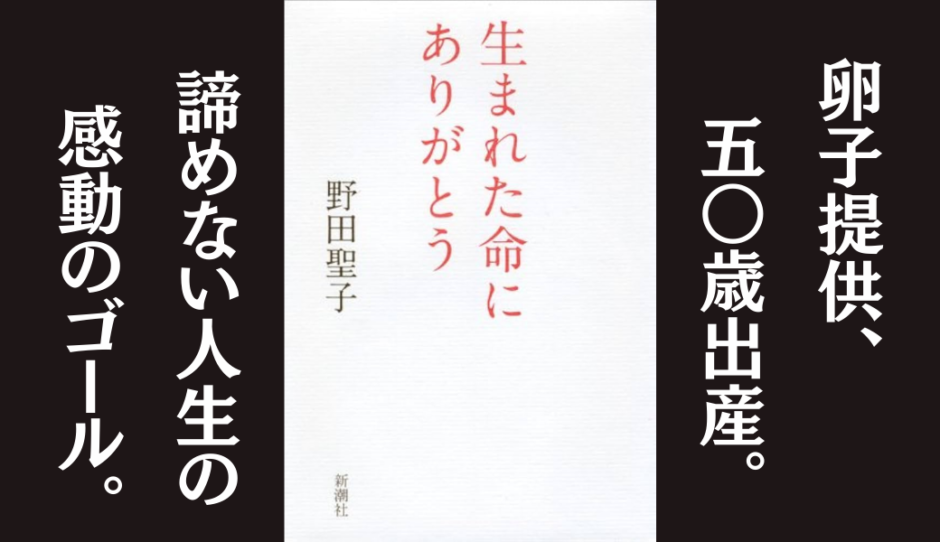

野田聖子著「生まれた命にありがとう」レビュー

2011年発行の「生まれた命にありがとう」は、政治家・野田聖子が50歳という節目の年に初めて母親になるまでの、壮絶な道のりを赤裸々に綴った感動の記録です。

本書では、高齢による体外受精の難航、卵子提供という決断、そして妊娠中の様々な困難を乗り越え、我が子と対面するまでの約2年間が克明に描かれています。

政治家としての葛藤と決意

1992年に衆議院議員に初当選し、その後、郵政大臣、消費者行政推進担当大臣などを歴任した野田聖子。華々しい経歴を持つ一方で、彼女は20代後半から不妊治療に取り組み始めました。当時は「結婚するなんて、まだ早い。議員として一人前になってから」と周囲から言われ、私生活を後回しにしていたそうです。

40歳を超えて結婚したものの、体外受精は12回も失敗。政治活動と不妊治療の両立は想像を絶する苦難の連続だったでしょう。それでも諦めなかった野田聖子は、最終的に卵子提供という選択肢を選びます。

卵子提供という選択

「髪の色から学歴、容姿、性格と、いろいろとドナーの条件を吟味するカップルもいる」と、卵子提供を受ける夫婦の葛藤についても触れられています。野田聖子夫妻はドナーの条件として「若い方であること」を挙げ、最終的には提示されたドナーを即決しました。

しかし、そこには「命をお金で売買する」という負のイメージや、倫理的な問題が付きまとうのも事実です。本書では、野田聖子自身の葛藤や、周囲からの心無い言葉にも触れながら、卵子提供という選択に至るまでの正直な想いが率直に語られています。

妊娠、そして「ねお」との出会い

49歳でようやく訪れた妊娠。しかし、喜びも束の間、妊娠15週目の検査で胎児に異常が見つかったことを告げられます。医師からは「中絶も視野に入れるべき」と宣告されますが、「私は産むつもりだから」と、野田聖子は出産を決意。

そんな中、彼女は妊娠初期に切迫流産を経験していたことを告白します。 当時、お腹の中にいた我が子に「ねお」と名付け、我が子を失った悲しみと向き合いながらも、政治家として活動を続けていた野田聖子。「ねお」の存在は、彼女にとって計り知れないほど大きなものであったことが伺えます。

50歳での出産、そして未来へ

様々な困難を乗り越え、2011年1月6日、野田聖子は50歳という年齢で第一子となる男児「真輝」くんを出産します。高齢出産に伴うリスクや不安、そして我が子との対面を果たした喜びが、彼女の率直な言葉で綴られています。

出産はゴールではなく、新たなスタート。

真輝くんとの未来に向けて、希望に満ちた力強い言葉で本書は締めくくられています。

まとめ

「生まれた命にありがとう」は、不妊治療や卵子提供というセンシティブな問題を扱いながらも、政治家・野田聖子の等身大の姿が垣間見える作品です。

政治家としての顔、そして一人の女性としての顔、どちらの顔も赤裸々に綴られており、彼女の力強さ、そして命への深い愛情を感じずにはいられません。

特に、不妊治療に悩む女性や、高齢出産を考えている女性にとって、大きな勇気を与えてくれる作品と言えるでしょう。

本の目次と要約

はじめに

50歳を目前に控えた著者が、我が子と対面し、その小さな手に触れる喜びを噛みしめる。長い不妊治療、周囲の反対、様々な困難を乗り越えてきた著者の人生と、我が子への限りない愛情が綴られる。

第一章 再生

不妊治療の決断、そして卵子提供へ

40歳を過ぎてから不妊治療を開始した著者だが、14回もの体外受精にも関わらず妊娠には至らなかった。年齢的なタイムリミット、そしてどうしても子供を授かりたいという一心から、最終手段として卵子提供を受けることを決意する。

アメリカでの出会い、そしてドナー選び

卵子提供を受けるため、著者は夫と共にアメリカへと渡る。そこで出会った卵子提供エージェントやドナーとのやり取りを通して、卵子提供を取り巻く現実、そして命の尊さを改めて実感する。

ドナーとの面会、そして決意

提供を受ける卵子のドナーと面会した著者は、彼女の明るく前向きな姿に感銘を受ける。ドナーの温かい人柄に触れ、卵子提供という選択に迷いは無くなる。

第二章 挫折

政治家としての葛藤と、周囲の目

若くして大臣に就任するなど、政治家として多忙な日々を送る著者にとって、不妊治療との両立は容易ではなかった。周囲の心無い言葉に傷つくこともあったが、それでも子供を諦めきれない葛藤が描かれる。

前夫との出会い、そして別れ

政治に明け暮れる中で出会った前夫との結婚生活。しかし、そこでも不妊治療の壁は立ちはだかり、結局は離婚という結果に終わる。

再婚、そして新たな決意

現在の夫との再婚を機に、再び卵子提供による妊娠に挑むことを決意する著者。しかし、母親に相談できず、一人で抱え込む苦悩も明かされる。

第三章 結実

再び訪れたアメリカ、そして受精卵移植

再びアメリカへと渡り、いよいよ受精卵移植の日を迎える著者。不安と期待が入り混じる中、手術は無事に終了する。

帰国後の生活、そして妊娠の兆候

アメリカから帰国後、著者は妊娠検査薬で陽性反応を確認する。しかし、喜びも束の間、出血に見舞われ、不安な日々が続く。

流産、そして深い悲しみ

出血が続き、切迫流産と診断された著者。懸命な治療も虚しく、お腹の中の赤ちゃんは天国へと旅立つ。深い悲しみに暮れる著者だが、それでも「必ず母親になる」という決意を新たにする。

第四章 未知

再挑戦、そして再びの妊娠

流産の悲しみを乗り越え、再び卵子提供による妊娠に挑む決意をした著者。そして、三度目の挑戦でついに妊娠が確定する。

妊娠の公表、そして社会からの反応

妊娠15週目を迎えた著者は、週刊誌の取材に応じる形で自身の妊娠を公表する。卵子提供という方法を選択したこと、そして「それでも私は産みたい」という強い思いを赤裸々に語る。

高齢出産のリスク、そして向き合う決意

50歳での高齢出産には、様々なリスクが伴う。しかし、著者は医師から説明を受けながらも、出産に対する強い意志を持つ。

第五章 反響

世間の声、そして母親の想い

卵子提供による妊娠を公表したことで、著者の元には様々な声が寄せられる。批判的な意見もあった一方で、理解を示す声も多く、勇気づけられる。当初は反対していた母親も、次第に孫の誕生を心待ちにするようになる。

仕事と妊娠の両立、そして切迫早産の危機

妊娠中も政治家としての活動を続ける著者だが、切迫早産の診断を受け、入院を余儀なくされる。仕事と妊娠の両立の難しさ、そしてお腹の赤ちゃんの命を守るための葛藤が描かれる。

入院生活、そして出産への覚悟

長期にわたる入院生活の中で、著者は出産への覚悟を改めて強くする。様々な困難に見舞われながらも、お腹の赤ちゃんのために前向きに過ごす様子が綴られる。

第六章 試練

入院生活の始まり、そして安静の日々

切迫早産の危機を乗り越えるため、著者は厳格な安静を求められる。病院の個室で過ごす日々の中で、出産への不安、そしてお腹の赤ちゃんへの愛情を育んでいく。

呼吸困難、そしてパニック発作

妊娠中のストレスからか、著者は度々体調不良に悩まされる。深夜に呼吸困難やパニック発作に見舞われながらも、懸命に耐え忍ぶ姿が描かれる。

母体の限界、そして帝王切開の決断

安静生活を続けながらも、母体の状態は悪化していく。医師の判断により、予定よりも早い時期に帝王切開で出産することになる。

第七章 出産

帝王切開手術、そして息子の誕生

いよいよ出産の日を迎え、帝王切開の手術を受ける著者。無事に息子が誕生し、感動の対面を果たす。

母子対面、そして喜びと感謝

生まれてきた息子との初対面。著者は、我が子を抱きしめ、喜びと感謝の思いを噛みしめる。

退院、そして新たな家族の始まり

出産から一ヶ月後、著者は息子と共に退院し、新たな家族としての生活をスタートさせる。卵子提供という選択をしたからこそ得られた命の重さ、そして母親としての決意が力強く語られる。