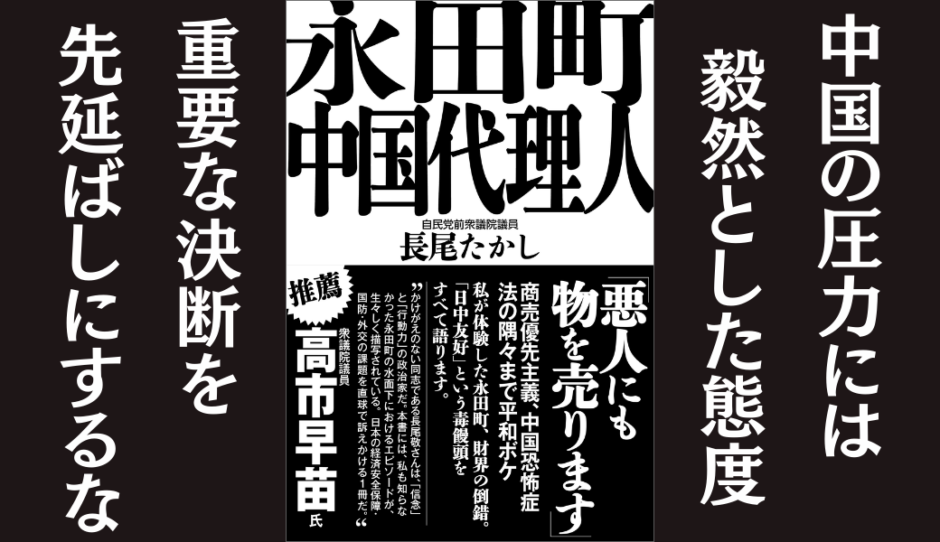

中国の真の姿に危機感!「永田町中国代理人」が突きつける日本の現実とは?

「永田町中国代理人」(長尾敬 著、産経新聞出版、2022年発行)は、自民党前衆議院議員である長尾たかし氏が、自身の政治家としての経験を元に、中国の脅威と、それに対する日本の危機的な状況を赤裸々に綴った書籍です。

あまりにも親中な日本の政財界

長尾氏は、 2020年初頭、新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延し始めた当初、日本政府の対応が後手に回っていたことを指摘。その背景には、経済界からの強い陳情があったと述べています。特に、自動車業界など、中国に工場を設立している企業が多かったため、経済活動の停滞を回避したいという思惑が働いたと分析しています。

例えば、 2020年1月23日に武漢が封鎖された後も、日本企業は中国との経済活動を重視する姿勢を崩さず、 3月9日まで中国全土からの入国拒否を開始しませんでした。その間も、経済界からは自民党本部に対して、経済的な損失を懸念する陳情が相次いでいました。

中国の思惑が透けて見える経済同友会の報告書

長尾氏は、経済同友会が 2020年3月に発行した報告書「日本は中国から何を学び、どのように向き合うべきか」を例に挙げ、その内容に疑問を呈しています。この報告書では、尖閣諸島問題や歴史問題を抱えているにも関わらず、 2018年5月の李克強首相来日や、同年10月の安倍首相の中国公式訪問などによって日中関係が大幅に改善されたと評価しています。

しかし、長尾氏は、中国が日本にとって「最大の貿易相手国」であることを理由に、中国との経済関係を重視すべきだとする経済同友会の主張は、中国の経済的侵略を許容しているに等しいと批判しています。

スパイ防止法が存在しない日本の危機

長尾氏は、中国による技術流出の危機についても言及しています。中国では、大学などの研究機関が軍事と密接に連携しており、日本から留学や研究目的で中国に渡航する者が、意図せず中国の軍事技術開発に協力させられている可能性があると指摘しています。

その例として、 2021年4月9日の衆議院内閣委員会で行われた質疑応答の内容を紹介しています。この質疑の中で、長尾氏は、大学における安全保障貿易管理の体制が不十分であることを指摘し、経済産業省と文部科学省に対し、連携して対策を強化するよう求めています。

しかし、文部科学省は、中国との国際交流を重視するあまり、安全保障上のリスクに対する意識が希薄であると長尾氏は批判しています。

まとめ

「永田町中国代理人」は、中国の脅威を訴えるだけでなく、日本が抱える問題点も浮き彫りにしています。

- 日本の政治、経済、教育、医療など、幅広い分野における中国との関係性の実態

- 中国共産党の戦略と、それに対する日本の無策ぶり

- 著者の実体験に基づいたリアルなエピソードの数々

これらの問題提起は、私たち一人ひとりが、中国との向き合い方を考えるきっかけを与えてくれるでしょう。

中国問題に関心の高い方、日本の政治や外交に興味のある方、国際情勢を学びたい方におすすめの書籍です。

本の目次と要約

序章 中国に接近する政財界

- 人民日報月刊誌の「暴露」: 長尾氏の対中問題への取り組み、特に尖閣諸島問題と人権侵害問題への強い危機感を表明する。

- 外交とは謀略: 北京冬季五輪を例に、中国が外交を戦略的に利用し、人権問題の隠蔽や国威発揚を図っていると指摘。

- 我が国が祝い、心に刻むべきこと: ウイグルやチベット、南モンゴルの人権侵害に目を向け、平和な日常の尊さを再認識する必要があると訴える。

第1章 日本の中の中国

- コロナ対策より優先される経済界の陳情: コロナ禍における経済界の中国重視の姿勢を批判し、経済同友会の報告書を具体例に挙げ、その問題点を指摘。

- 「水際作戦」より経済重視: 水際対策よりも経済活動を優先するよう政府に求める経済界の姿勢を批判。

- 武漢封鎖時に移動規制緩和の陳情: 武漢封鎖時に日本自動車部品工業会が中国への渡航規制緩和を要望したことを問題視する。

- 経済同友会は「中国代弁者」か: 経済同友会の報告書の内容を精査し、中国寄りの姿勢を具体例を挙げて批判。

- 「要は悪人にも物を売るのかと?」 思わず怒鳴った自民党のコロナ会議: 自民党のコロナ対策会議で中国への経済支援を主張する議員に反論したエピソードを紹介。

- 骨抜き外国人土地取引法案: 安全保障上の観点から問題のある外国人土地取引法案が成立した経緯を説明。

- 「中国リスク」はもっと複雑化する: 中国リスクは単なる経済問題ではなく、人権、安全保障、情報など多岐にわたると指摘。

- 日本企業内部に人民武装部: 中国共産党の影響力が日本企業にも及んでいる可能性を指摘し、経済安全保障の観点から警戒を呼びかける。

- 経済安保リスクの情報公開が必要: 中国企業への投資に伴うリスクを認識し、情報公開の重要性を強調する。

- 日本は2400億、米国は5兆: ワクチン開発への投資額を日米で比較し、日本の危機管理意識の低さを批判。

- 日本学術会議と中国: 日本学術会議が中国との学術交流で中国の影響下にある可能性を示唆。

- 日本学術会議は独立を: 日本学術会議のあり方について、中国の影響下にある可能性を指摘し、独立性を保つことの重要性を強調する。

- 中国人民解放軍と間接的に連携: 日本学術会議と中国人民解放軍との関係性について、具体的な事例を挙げながら、その危険性を指摘。

- 昨年(2020年)の今頃: 新型コロナウイルス感染拡大初期の日本の対応を振り返り、危機管理意識の低さを批判。

第2章 対中非難決議ができない国

- 相次ぐハードル: 対中人権侵害非難決議案を巡る自民党内の動きと、公明党の抵抗により採択が困難な状況を説明する。

- 決議案(6月原案): 6月原案提出後、日米首脳会談前の採択を目指したものの、公明党の反対で断念せざるを得なかった経緯を説明。

- 「事実認定はできているのか?」: 中国側が主張する「人権侵害の証拠がない」という主張の欺瞞性を指摘。

- 大阪中国総領事の恫喝ツイート: 大阪中国総領事によるSNS上での威圧的な言動を紹介し、中国の対日外交の姿勢を批判。

- 「動かぬ政治家」の心理: 中国の人権問題に及び腰な日本の政治家の心理を分析し、経済界からの圧力や中国共産党への忖度を指摘。

- 最大の障壁は「無関心」: 中国の人権問題に対する日本国民の無関心が、問題解決を阻む最大の要因であると指摘。

- 「我が党は腐っているよ」: 公明党議員から「党は腐っている」と吐露されたエピソードを紹介し、公明党内の対中姿勢の矛盾を浮き彫りにする。

- 決議に「中国」と書かなくても: 人権侵害を行う主体として「中国」と明記しない決議案ですら、様々な妨害があったことを説明。

- 12月原案は6月原案からどこが変わったか: 6月原案から12月原案への変更点と、その背景にある公明党との駆け引きを解説する。

- 人権問題担当補佐官が骨抜きに?: 人権問題担当補佐官の新設は評価するものの、実効性を持たせるためには、さらなる権限強化が必要であると主張する。

- 「100年前」から後退した日本: 日本の人権外交の現状を、過去の事例を交えながら批判的に検証。

- 日本版マグニツキー法「いかがなものか」: 日本版マグニツキー法制定に向けた動きと、公明党の消極的な姿勢を批判する。

第3章 尖閣で見た日本

- なぜ尖閣諸島に5回も行ったのか: 尖閣諸島問題への危機感から、自ら現地へ赴く決意をした理由を説明する。

- 「施政権を行使していると判断できない」: 尖閣諸島を実効支配しているとは言い難い現状を指摘し、米国の議員から指摘された「施政権の欠如」について言及。

- 「尖閣諸島周辺海域を日中で共同管理している」: 海上保安庁の対応や日中海洋協議の内容から、「日中共同管理」を疑わざるを得ない現状を指摘。

- 日中共同声明の拡大解釈: 日中共同声明が、尖閣諸島問題で中国側に有利なように解釈されている現状を批判。

- 日本漁船にカメラを向ける海保: 尖閣諸島周辺海域で操業する日本漁船に対する、海上保安庁の消極的な対応を批判。

- 「後ろを見ろ」: 中国公船に追跡された自身の経験を基に、海上保安庁の対応の甘さを指摘。

- 「尖閣諸島は日米安保条約第5条の適用内だが…」: 米国の議員から、日本側の施政権の欠如を指摘されたエピソードを紹介。

- もはや尖閣諸島に漁業へ行く漁師は: 尖閣諸島周辺海域で操業する日本漁船の減少を危惧し、実効支配の重要性を改めて強調する。

- 第4章 中国を野放しにする日本: 中国による日本の医療保険制度の悪用や、技術流出の実態を明らかにする。

第5章 国防七校と技術流出

- 大学から技術が流出している: 中国からの留学生、特に「国防七校」出身者による技術流出の危険性を指摘。

- 「国防七校」と大学間交流協定: 日本の大学と中国の「国防七校」との間で、学術交流協定が結ばれている現状に警鐘を鳴らす。

- 中国なしでは薬も作れない?: 新型コロナウイルスのワクチン開発を例に、日本の製薬業界の現状と課題を分析。

- ワクチン先進国だった日本: かつてワクチン先進国であった日本が、近年、ワクチン開発で後れを取っている現状を指摘。

第6章 中国による侵略とジェノサイド

- チベット支援の風穴を開ける: 中国によるチベット侵略の歴史と人権弾圧の実態を告発。

- チベットはもとより独立国: チベットが歴史的に独立国であったことを示し、中国による侵略の不当性を主張。

- インドで知ったチベット人の被曝: インドでチベット難民と出会い、中国による人権弾圧の悲惨さを目の当たりにした経験を語る。

- 中国全権大使・程永華氏からの抗議文: チベット支援活動に対して、中国大使館から抗議文を受け取ったエピソードを紹介。

- 日本初「チベット支援ODA」を行った: ODAを利用したチベット支援事業の実現までの道のりを詳述。

- 中国のやり方: ウイグル、南モンゴルにおける人権弾圧の実態を告発し、中国共産党の残虐性を浮き彫りにする。

- ウイグル強制収容所の実態: 中国政府によるウイグル人への弾圧の実態を、強制収容所における人権侵害や臓器摘出の疑惑などを挙げて告発。

- 臓器奪取の疑い: ウイグル人に対する臓器摘出の疑惑について、国際社会からの非難の高まりを説明。

- 「ウイグルの母」と「中国の焼肉」: ウイグル人強制収容所の悲惨さを象徴する言葉として、「ウイグルの母」と「中国の焼肉」を紹介する。

- 南モンゴルでの虐殺と破壊: 南モンゴルにおける中国共産党による弾圧の歴史と現状を説明する。

- 中国の人権問題は日本の安全保障: 中国の人権問題は、決して対岸の火事ではなく、日本の安全保障にも関わる重大な問題であると訴える。

あとがき

日本企業が生き残るために: 中国との関係を見直し、経済安全保障の観点から、企業は「中国依存」からの脱却を図るべきだと提言。

「頭が割れ血を流すことになる」: 台湾有事の可能性について言及し、日本が巻き込まれる危険性を指摘。

中国の台湾侵攻はなぜ6年以内か: 米国の専門家が予測する「6年以内の台湾侵攻」の根拠を、中国の軍事力増強や習近平体制の現状などを踏まえて解説。

自民党もお茶を濁してきた: これまで台湾問題に対して、自民党内でも明確な議論を避けてきたことを反省する。

平和安全法制はなぜ必要だったのか: 平和安全法制成立の意義を改めて説明し、中国の脅威に対抗するために必要な決断であったと主張する。