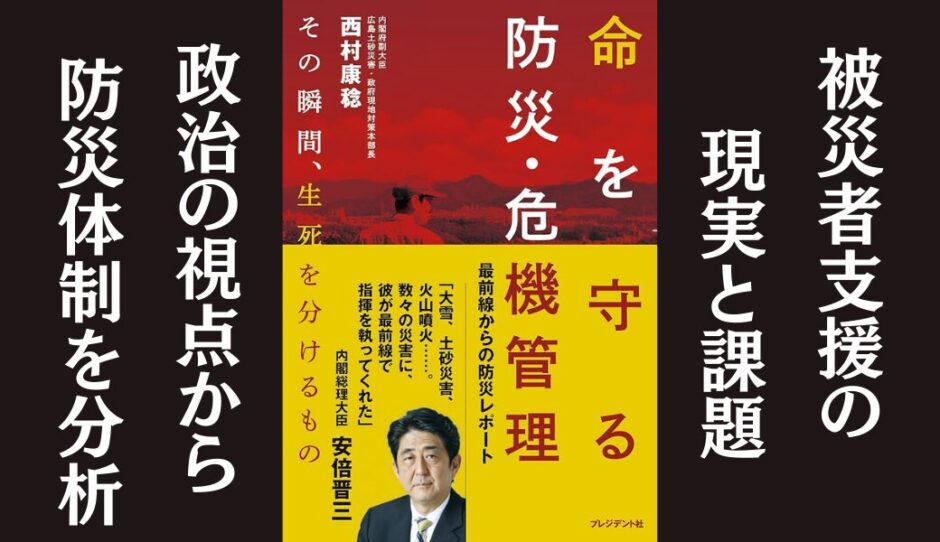

【政治家自身による貴重な記録】 広島土砂災害、現場で何が起きていたのか? ~「命を守る防災・危機管理」を読む~

2014年に出版された「命を守る防災・危機管理 その瞬間、生死を分けるもの」(西村康稔 著)は、当時の防災担当副大臣であった著者が、災害現場の最前線で直面した経験や教訓を克明に綴ったドキュメンタリーです。

特に、2014年8月に発生した広島土砂災害における対応が、克明に記されています。

【経験に基づく教訓】30年間で70%、首都直下地震の発生確率

本書は、防災・危機管理というテーマについて、著者の実体験に基づいた具体的な事例や教訓が豊富に盛り込まれています。例えば、首都直下地震については、今後30年間でその発生確率が70%にものぼると指摘しています。そして、1923年の大正関東地震や1703年の元禄関東地震など、M8クラスの地震が過去に幾度となく首都圏を襲ってきた歴史を踏まえ、警鐘を鳴らしています 。

【緊迫感あふれる描写】広島土砂災害、そのとき現場は?

2014年8月20日未明、広島市を襲った土砂災害。未曾有の被害をもたらしたこの災害に、防災担当副大臣として現場に赴任した著者の奮闘の様子が、本書では生々しく描かれています。

バックビルディング現象と脆弱な地盤

広島土砂災害では、「バックビルディング現象」と呼ばれる、特定の場所で積乱雲が繰り返し発生する現象により、長時間にわたる局地的な豪雨が発生しました。広島県内は8月に入り、台風の接近などの影響で雨の日が続いており、やわらかな地盤が多量の水分を含んでいたことも被害を拡大させました。

被災者支援のリアル

被災者の生活支援においては、災害救助法の適用範囲について、被災者の方々の状況に合わせて柔軟に対応する必要性を痛感したと著者は述べています。例えば、被災した市に対し国と県で応急的な被災者支援を行う「災害救助法」では、借り上げた民間賃貸住宅への入居対象は全壊などに限られていましたが、今回は避難路が確保できないために長期間自宅に戻れない方など、全壊に限らず、相当広範囲に認めることになりました。

メディア対応の難しさ

災害発生時におけるメディア対応の難しさも赤裸々に綴られています。行方不明者の氏名公表を巡る葛藤は、その一例です。人命に関わる緊急事態において、適切な情報公開とプライバシー保護のバランスをどのように取るべきか、改めて考えさせられる内容です。

まとめ

「命を守る防災・危機管理 その瞬間、生死を分けるもの」は、災害大国である日本で、いかにして自分自身の身を守り、地域社会の安全を確保していくのか、そのヒントが詰まっています。

本書で繰り返し強調されているのは、「自助」の重要性です。著者は、「自分自身の生命、財産は自分で守る、自分で備える」という意識改革の必要性を訴えています。

災害はいつ、どこで起こるか分かりません。

一人ひとりが防災意識を高め、日ごろからの備えの大切さを再認識することが重要だと感じました。

本の目次と要約

第1章 広島土砂災害 ドキュメント ~発災から2週間、陣頭指揮を執って~

- 関係省庁災害対策会議が開かれる – 8月22日午前、関係省庁災害対策会議が開かれ、政府調査団の派遣が決定。

- 現地対策本部長として広島へ – 被災状況の深刻さを鑑み、内閣府に現地対策本部を設置、陣頭指揮を執ることを決意。

- 土砂にのみ込まれた八木地区の凄惨な被災現場 – 現地入りし、被害の甚大さを目の当たりにする。

- 迅速な情報収集と共有 – 状況把握のため、情報収集の重要性を痛感。

- 被災者の生活再建を最優先に – 避難者の生活再建を最優先に考え、自治体と連携し対応。

- 民間賃貸住宅の活用 – 仮設住宅建設までの時間短縮のため、民間賃貸住宅の活用を提案。

- ライフラインの早期復旧 – 電気、ガス、水道などライフラインの早期復旧を急ぐ。

- 被災者支援チーム発足へ – 被災者一人ひとりのニーズに対応するため、被災者支援チームの設置を指示。

- 土砂災害応急復旧会議の立ち上げ – 応急復旧を円滑に進めるため、関係機関との会議を立ち上げる。

- 柔軟な対応をしてくれた環境省 – 災害廃棄物の処理について、環境省の柔軟な対応に感謝。

- 被災者の方との約束 – 被災者一人ひとりの声に耳を傾け、早期復旧を約束。

- JR可部線復旧、次は梅林小学校~復旧への弾み – JR可部線の復旧、梅林小学校の再開など、復旧に向けた取り組みが進む。

- 八木用水の土砂撤去進む – 八木用水の土砂撤去が進み、水害リスクの軽減を図る。

- 被災現場で活躍するボランティア – 全国からボランティアが駆けつけ、復旧作業を支援。

- 八木八丁目 – 被害の特に大きかった八木八丁目を視察し、砂防ダムの必要性を痛感。

- 早期の「応急復旧計画」策定を約束 – 9月5日までに全ての地区の応急復旧計画を策定することを約束。

- 現地対策本部長離任 – 行方不明者全員の発見をもって、現地対策本部長を離任。

第2章 御嶽山噴火 ~「予知は難しい」のか?~

- 予知が難しい「水蒸気噴火」 – 2014年9月27日、登山客で賑わう御嶽山が噴火。予知が難しい水蒸気噴火だった。

- 世界有数の火山国日本~死火山はなくなった – 日本には世界全体の約7%にあたる110もの活火山が存在している。

- 火山専門家の絶対数が足りない – 火山研究者の不足が課題として挙げられる。

- 過去の火山災害 – 平成以降、多くの火山噴火が発生している。

- 火山防災を強化する – ハザードマップの作成や避難計画の策定など、火山防災対策の必要性を訴える。

- 噴火に備える – 具体的な火山噴火対策として、桜島、阿蘇山、富士山の例を挙げる。

- 桜島(鹿児島県)

- 阿蘇山(熊本県)

- 富士山(山梨県/静岡県)

第3章 大雪対策 ~平成26年豪雪現地対策本部長として~

- 犠牲者の70パーセントが雪下ろし作業中 – 大雪による被害で最も多いのは、雪下ろし中の事故。

- 孤立集落を解消する – 過疎化が進む豪雪地帯では、地域防災力の低下が深刻。

- 除雪の優先順位 – 道路の除雪は、緊急車両や生活道路を優先。

- 「孤立集落」と「自主的滞留」 – 孤立集落解消のため、集落移転や道路整備の必要性を訴える。

- 車の立ち往生対策 – 大雪時の車の立ち往生を防ぐため、チェーン装着やスタッドレスタイヤの着用を呼びかける。

- 車を強制的に撤去する – 道路上の放置車両は、撤去が必要。

- SNSの活用 – 道路状況や気象情報の発信など、SNSの活用は有効。

- 氷の壁で堤防をつくる – 道路脇に雪を積み上げて氷の壁を作ることで、雪崩被害の軽減が期待される。

- 農業被害への支援 – 農業用ハウスの倒壊など、農業被害への支援の必要性を訴える。

- 商工業者支援を考える – 観光客減少など、商工業者への支援策を検討する必要がある。

第4章 地震と津波にどう備えるか

- 将来首都を襲う可能性のある二つの地震 – 首都直下地震や南海トラフ巨大地震など、巨大地震の発生リスクは高い。

- 被害想定 – 首都直下地震では、最悪の場合、死者2万3000人規模の被害が想定される。

- 「感震ブレーカー」と初期消火で九割が助かる – 感震ブレーカーの設置や初期消火の重要性を訴える。

- 耐震化で死者八割減に – 住宅の耐震化は、地震による死者数を大幅に減らす効果がある。

- ライフライン、都市中枢機能への影響 – 大地震発生時のライフラインや都市機能への影響を最小限に抑える対策が必要。

- 不気味な沈黙 – 南海トラフ巨大地震は、30年以内の発生確率が70%と高い。

- 津波避難タワー – 津波避難タワーの有効性を認めつつも、過信は禁物。

- 15メートルの堤防 – 巨大津波対策として、15メートル級の堤防建設を提案。

- 沿岸部の市町村の危機感の差 – 津波被害想定区域に指定されていても、危機感が低い自治体もある。

- 注目高まる「ピロティ方式」 – 津波被害軽減策として、校舎の1階部分を柱で高くした「ピロティ方式」を紹介。

- 「てんでんこ」と「釜石の奇跡」 – 津波から生き残るためには、「てんでんこ」で各自が率先して避難することが重要。

- 「てんでんこ」を補う要支援者名簿作成 – 避難行動要支援者名簿の作成と、避難支援体制の構築を訴える。

- 日本海側の津波対策 – 日本海側でも巨大津波が発生するリスクを認識し、対策を講じる必要がある。

- 減災目標の実現に向けて – 政府が掲げる減災目標の達成に向けた取り組みを紹介。

第5章 竜巻の脅威 ~日本でも当たり前になる前に備えを~

- 日本の竜巻被害 – 近年、日本でも竜巻の発生件数が増加傾向にある。

- 藤田スケール – 竜巻の強さを示す「藤田スケール」を紹介。

- 竜巻を監視する「スポッター」 – 米国では「スポッター」と呼ばれる住民が竜巻の目撃情報を提供している。

- 悩ましい被災者生活再建支援法の適用 – 竜巻被害は広範囲にわたるため、被災者生活再建支援法の適用に課題がある。

第6章 病院船(災害時多目的船)を考える ~一人でも多くの命を救いたい 海からのアプローチ~

- 病院船とは何か – 大規模災害時に医療活動や被災者支援を行うための船舶。

- 我が国における病院船の歴史 – 日本は過去に病院船を運用していたが、現在は存在しない。

- アメリカの病院船「マーシー」視察 – 米国の病院船「マーシー」を視察し、その機能や役割について学ぶ。

- 他の先進国の病院船 – イギリスやフランスなど、他の先進国の病院船の現状を紹介。

- イギリス

- フランス

- 中国

- 災害医療と病院船 – 災害医療における病院船の役割や有効性について解説。

- 「急性期」と「亜急性期~慢性期」 – 災害医療は、急性期、亜急性期、慢性期に分けられる。

- 病院船のタイプ – 病院船は、総合型、急性期型、慢性期型、福祉避難所型の4つに分類される。

- 総合型病院船(総合医療〈急性期~慢性期〉)【災害時医療拠点機能】

- (二)急性期病院船

- (三)慢性期病院船

- (四)福祉避難所型病院船

- 自衛隊輸送艦「しもきた」を活用した広域医療搬送訓練 – 自衛隊輸送艦「しもきた」を使った広域医療搬送訓練の様子を紹介。

- 導入の課題 – 病院船の導入には、費用面や運用面など、いくつかの課題がある。

- ①建造・維持に多額のコスト

- ②法整備・制度設計

- ③医療スタッフの確保・訓練

- ④陸上医療機関との役割分担

第7章 危機管理組織の在り方

現行の体制 – 日本の危機管理体制の現状と課題について解説。

国と地方自治体の連携強化を図る – 災害発生時の国と地方自治体の連携の重要性を訴える。

自衛隊、警察、消防の連携~捜索救助活動の円滑化のために – 関係機関間の連携強化の必要性を訴える。

内閣府防災の人材の強化 – 内閣府防災担当の人材育成の必要性を訴える。

自治体の首長、防災担当者の意識向上 – 自治体の首長や防災担当者の危機管理意識の向上を促す。

複合災害への対応 – 複数の災害が同時に発生する複合災害への対応の重要性を訴える。

(参考一)各国の危機管理組織の概要