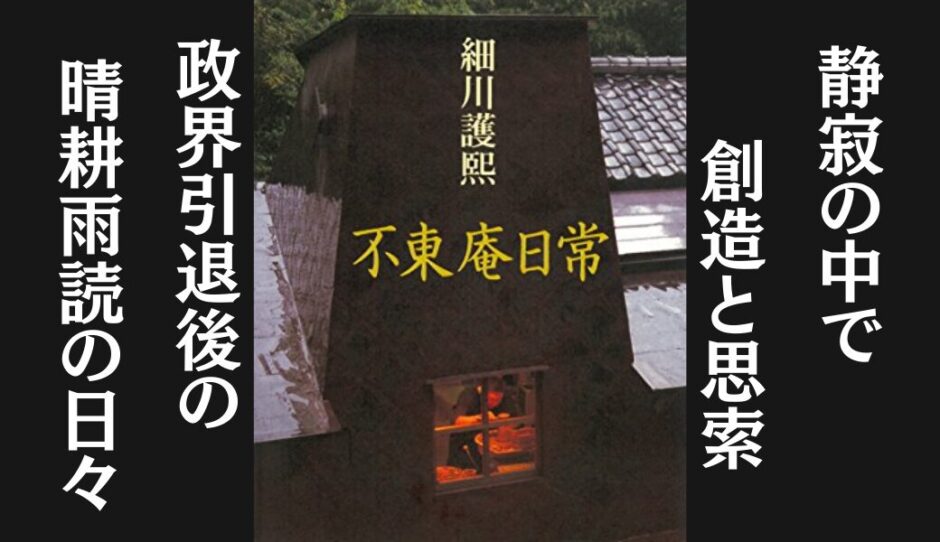

陶芸と読書に彩られた、静寂の喧騒。「不東庵日常」が教えてくれる、豊かな「残生」の過ごし方

2004年発行の「不東庵日常」(細川護熙 著、小学館)は、60歳で政界を引退し、神奈川県湯河原の自邸「不東庵」で晴耕雨読の生活を送る著者の日々をつづったエッセイです。

本書の魅力は、陶芸や釣り、書道といった趣味の世界に没頭する一方で、古今東西の古典を読み解きながら人生を深く見つめる著者の姿にあります。

少年時代に出会った「論語」と、運命に導かれた「晴耕雨読」

幼少期から思春期にかけては周囲にかまってもらえず、少しひねくれて育ったと語る著者。そんな著者が、物心つく前から親しんできたのが漢文でした。幼い頃から漢学者である宇野哲人氏の「古文孝経」の素読を自宅で習い、旧制中学時代には空襲警報が鳴り響く中で父の指導のもと「論語」を音読していたといいます。読書を通し、幼い頃から中国古典に触れてきた著者は、その後の人生においても「論語」をはじめとした古典から人生の指針を見出していきます。

60歳で政界を引退後、著者は「晴耕雨読」を実践する日々を送っています。湯河原に構えた「不東庵」という名の由来は、中国・唐の時代の詩人、李白の詩の一節からきています。その詩からは、俗世間から離れ、自然の中で静かに暮らしたいという著者の思いが伝わってきます。

土の感触、炎の色。茶道の精神が息づく、独自の陶芸の世界

著者は、陶芸家としての号を「不東」とし、作陶に励んでいます。湯河原の工房には、自作の茶碗や花器が所狭しと並べられています[6]。本書では、師匠との出会いから、轆轤に向かう日々のこと、土や釉薬へのこだわり、そして作品にかける思いなどが生き生きと語られています。

特に印象的なのは、茶道に通じる精神性です。茶人としても知られる著者は、利休の「市中の山居」の境地を目指し、無駄をそぎ落とした簡素な美を追求しています。湯河原の自宅に作った茶室は、著者の美意識を体現した空間であり、そこで味わう「無茶人の茶」は、格別のものなのでしょう。

書、釣り、そして読書。多岐にわたる趣味を通して見える、豊かな精神世界

著者は書道にも親しみ、新聞記者時代には「君の字は読めん」と上司に叱責されたこともあるとユーモラスに語っています。しかし、50歳を過ぎてから本格的に書に取り組み始め、今では人から揮毫を頼まれるほどに上達しました。好きな言葉や詩歌を題材にすることが多く、そこには、著者の静寂な精神世界が表現されているように感じられます。

また、著者は釣り好きとしても知られており、渓流釣りではベテランの釣友である加藤さんと共に各地を巡っています。2003年の夏には、京都の安曇川や福井県の九頭竜川で釣り糸を垂らし、釣果は振るわなかったものの、釣友との語らいを楽しんだようです。自然と一体となることで、心身ともにリフレッシュできる瞬間なのでしょう。

そして、本書の中心テーマとも言えるのが「読書」です。著者は自らの読書法を「残生百冊」と名付け、古今東西の名著100冊を厳選し、紹介しています。そのセレクションは、中国古典から近代文学、哲学書、歴史書、宗教書までと幅広く、著者の知的好奇心の旺盛さがうかがえます。

「残生百冊」から見えてくる、著者の思想と人生観

著者が「残生百冊」の中で特に共感しているのが、西郷隆盛、鴨長明、夏目漱石、正岡子規といった人物です。彼らの生き方や思想に深く共鳴し、自らの生き方にも重ね合わせています。

例えば、西郷隆盛の言葉である「命もいらず、名もいらず」という言葉は、著者の座右の銘とも言える言葉です。著者は、西郷の生き様から「無私」の精神の大切さを学び、自らの政治家としての経験と照らし合わせながら、その思想の深淵を考察しています。

また、鴨長明の「方丈記」は、著者が閑居生活を志すきっかけとなった作品の一つです。長明が説く「無常観」や、簡素な暮らしの中にこそ真の豊かさがあるという思想に共感し、自らの生き方にも影響を受けていることがうかがえます。

さらに、夏目漱石や正岡子規といった文豪たちの作品世界にも深く共感し、死期を意識しながらも、今という瞬間を濃密に生きた彼らの姿に心を打たれています。

まとめ

第79代内閣総理大臣を務めた細川護熙氏が、60歳で政界を引退した事実に驚き、一気に読みました。

「不東庵日常」は、単なるエッセイ集ではなく、著者の半生と読書体験、そして人生観が凝縮された一冊です。そこには、年齢を重ねることをネガティブに捉えるのではなく、「残生」をいかに豊かに、そして自分らしく生きるかという問いに対する、著なりの答えが示されています。

陶芸、書道、釣り、そして読書。著者は、これらの趣味を通して人生を深く味わい尽くそうとしています。その姿は、私たちに、定年後の生き方や、趣味との向き合い方、そして人生における心の持ち方など、多くの示唆を与えてくれます。

本書は、人生100年時代と言われる現代において、年齢を重ねたからこそ見えてくる人生の深み、そして「残生」を豊かに生きるためのヒントを与えてくれる作品です。特に、人生の後半戦を迎え、これからの人生をどのように生きるか悩んでいる方、あるいは、中国古典や近代文学に興味のある方におすすめの一冊です。

本の目次と要約

第一章 晴耕雨陶

晴耕雨読の日々

- 読書、政治、晴耕雨読:著者の半生を振り返りながら、読書、政治、そして晴耕雨読というライフスタイルへの想いを語る。

- 落ちこぼれの少年時代と素読教育:幼少期の思い出や、厳しかった父親からの教育、特に漢文の素読について述懐する。

ろくろ

- 焼きものとの出会い:友人との出会いをきっかけに焼きものを始めた経緯、そして著者の凝り性な性格について触れる。

- 超ユニーク?:焼きものにのめり込んでいく様子や、周囲の人からの評価、そして自身の作品に対する誇りを語る。

軸櫨の修行 ― 野生の王国でのこと ―

- 師匠との出会い:焼きものの師匠との出会いについて、師匠の人柄や指導方法を通して述べる。

- 土と炎:師匠の工房がある山奥の自然環境の描写や、そこで得た経験、焼きものに対する心構えを語る。

茶陶と桃山人

- 細川三斎:祖先である細川三斎と茶聖・千利休との関係性を歴史的な資料を交えながら解説する。

- 桃山時代のやきもの:利休好みの茶碗や、著者が影響を受けた桃山時代の茶陶の魅力について語る。

茶碗、洒器、金器

- 高麗茶碗:著者が愛好する高麗茶碗の魅力、特にその形状や歴史を経た風合いについて解説する。

- 黄伊羅保と織部:黄伊羅保や織部といった茶碗の特徴や、著者がその制作においてこだわっている点について述べる。

- 茶碗の景色:茶碗に見られる景色(模様や質感)について、その種類や歴史、魅力を解説する。

湯河原の住まい

- 湯河原の暮らし:現在の住まいである湯河原の土地の歴史や、その自然環境について述べる。

- 湯河原不東庵:湯河原の住まいの様子や、そこで過ごす日々の暮らしについて、中国の詩人の言葉を引用しながら語る。

新しい作業場を造る

- 焼きものを始めるにあたって:湯河原の住まいに新しく作業場を造った経緯や、その作業場の様子について述べる。

- 茶室への想い:茶室を造りたいという夢や、そのきっかけとなった絵画との出会いについて語る。

無茶人の茶

- 茶の心:茶道に対する考え方や、簡素で自由な草庵の茶への憧れを語る。

- 茶の楽しみ:一人で楽しむ茶と、客をもてなす茶、それぞれの楽しみ方について述べる。

- わがまま茶席:著者が自ら作った炉や釜、茶碗などを使い、自分好みのスタイルで楽しむ茶について語る。

閑居の楽しみ

- 花守人に惹かれて:庭の手入れや花を育てる楽しみについて、自然と触れ合う喜びを語る。

- バードウォッチング:趣味の1つであるバードウォッチングの魅力や、お気に入りの鳥類学者について紹介する。

- 渓流釣り:もう1つの趣味である渓流釣りの魅力や、釣り仲間とのエピソードを紹介する。

書をかく

- 筆墨に親しむ:書を始めたきっかけや、政治家時代に揮毫を頼まれる機会が増えたことについて述べる。

- 五十近くからの手習い:書道の師匠との出会い、そして書の練習に励む様子を語る。

好葉な言葉をかく

- 公職にあるということ:揮毫を頼まれる言葉を選ぶ際の心構えや、言葉を通して伝えたい想いについて述べる。

- 書の言葉:これまでに揮毫してきた言葉を紹介し、それぞれの言葉に込められた意味や背景を解説する。

細川家の人々

- 細川幽斎:戦国武将であり歌人でもあった細川幽斎の生き方や、文化人としての功績について紹介する。

- 細川ガラシャ:幽斎の娘であり、キリシタンとしても知られる細川ガラシャの波乱の生涯について語る。

草庵主義者たち

- 良寛:江戸時代の僧侶・歌人である良寛の生き方や歌の魅力について、自身の想いを交えながら語る。

- 草庵主義の精神:良寛をはじめとする草庵主義者たちの生き方から影響を受けた自身のライフスタイルについて述べる。

第二章 残生百冊

残生百冊 ― わが読書法 ―

- 古典を愛し、読書を愛するひとりとして:自身の読書傾向や、古典作品に対する考え方を述べる。

- わが読書歴:読書歴を振り返りながら、本との出会い、読書環境の変化、そして現在の読書スタイルについて語る。

かかるも退くも、時の潮合い ― 信長を読む ―

- 少年時代に読んだ歴史小説:少年時代に熱中した歴史小説について、特に戦国武将に関する作品への関心の高さを語る。

- 信長像の変遷:時代によって変化してきた織田信長像や、様々な資料から読み取れる信長の人物像について考察する。

命もいらず、名もいらず ― 『西郷南洲遺訓』と『言志四録』 ―

- 西郷隆盛:西郷隆盛の生き方や言動から、その人物像や魅力について、独自の視点から考察する。

- 言葉の重み:『西郷南洲遺訓』や『言志四録』などの言葉について、現代社会における意義や価値を再考する。

月よみの光を待って帰りませ ― 良寛さんの人と詩 ―

- 良寛再訪:良寛の生き方や歌について、改めて考察し、その魅力や現代社会へのメッセージを読み解く。

- 良寛論:様々な良寛論を紹介しながら、著者が特に共感する点や、自身の解釈について述べる。

功成りて身退くは天の道 ― 『論語』と『老子』 『荘子』 ―

- 漢文との出会い:幼少期からの漢文の素読経験や、中国古典との出会いについて述懐する。

- 人生の指針としての古典:『論語』『老子』『荘子』などの中国古典から得られる教訓や、現代社会への応用について考察する。

日月の四時の恵み ― 『ヘンリー・ライクロフトの私記』と『武蔵野』 ―

- イギリスの自然:『ヘンリー・ライクロフトの私記』を通して、イギリスの自然描写やカントリー・ジェントルマンの生き方への憧れを語る。

- 日本の原風景:『武蔵野』に見られる日本の原風景の描写や、自然と人間の関わり方について考察する。

- 日英の四季:日英両国の自然描写を比較しながら、それぞれの文化や国民性について考察する。

それ三界はただ心ひとつなり ― 『方丈記』の世界 ―

- 『方丈記』との出会い:学生時代に教科書で出会った『方丈記』について、その文章の美しさや無常観への共感について述べる。

- 世の無常:『方丈記』に描かれた災害や社会不安を通して、当時の世相や人々の暮らしについて考察する。

- 方丈の精神:鴨長明が『方丈記』で示した簡素な暮らしや、自然と一体となる生き方について、独自の視点から考察する。

人よりも空、語よりも黙 ― 漱石と子規 ―

- 漱石作品への共感:夏目漱石の作品世界や、その文章の魅力について、自身の読書体験を交えながら語る。

- 病床の記録:漱石と正岡子規の日記に見られる闘病生活の様子や、死生観について考察する。

- 共鳴する魂:漱石と子規、二人の文学者の人生観や作品世界における共通点について考察する。

死期はつ いでを待たず ― 兼好『徒然草』とモンテーニュ『エセー』 ―

- 『徒然草』の再発見:学生時代には意識していなかった『徒然草』の魅力や、その思想性について、独自の視点から考察する。

- 人生訓:『徒然草』に記された人生訓の数々について、現代社会における意義や価値を再考する。

- 死の哲学:モンテーニュの『エセー』における死生観と比較しながら、『徒然草』における死の捉え方について考察する。

僧にもあらず、俗にもあらず ― 芭蕉、蕪村、大雅 ―

- 詩歌の魅力:詩歌、特に俳句の魅力について、その言葉の美しさや、情景描写、心情表現の巧みさについて語る。

- 俳人の生き様:松尾芭蕉、与謝蕪村、池大雅といった俳人の生き方や作品世界について、独自の視点から考察する。

- 芸術と人生:芸術家たちの生き方を通して、芸術と人生の関係性について考察する。

我に触るるなかれ ― 芸術家を読む ―

- 芸術への関心:音楽や美術といった芸術への関心について、幼少期の経験や、自身の考え方を述べる。

- 孤独と創作:芸術家たちの伝記や手紙を通して、創作活動における孤独の重要性や、その苦悩について考察する。

- 芸術の力:芸術が持つ力強さや、人間存在に与える影響力について考察する。

棺おおってなお定まらず ― 歴史書と歴史家 ―

- 歴史への関心:歴史への関心の原点や、歴史書を読む面白さについて語る。

- 歴史観:歴史書や歴史家たちの視点を通して、歴史の見方や解釈の多様性について考察する。

- 歴史の教訓:歴史から学ぶことの重要性や、現代社会への応用について考察する。

花の散らん春も知らず ― リーダー論を考える ―

- リーダーの条件:リチャード・ニクソンのリーダー論や、中国古典に見られるリーダー像を参考に、リーダーの資質について考察する。

- 歴史に学ぶリーダーシップ:歴史上の偉人たちの言動から、リーダーシップのあり方や、その難しさについて学ぶ。

- 人を動かす力:リーダーとして、周囲の人々を動かし、目標達成に導くための方法論について考察する。

百尺の竿頭に、さらに一歩を進むべし ― 宗教の書 ―

- 宗教との距離感:自身の宗教観や、様々な宗教に対する考え方について述べる。

- 宗教書の意義:宗教書を読むことの意味や、そこから得られる教訓、人生観への影響について考察する。

- 信仰の多様性:様々な宗教や宗派が存在することの意味や、宗教が人々の心に与える影響力について考察する。

あとがき

- 本書を書き終えて:本書を執筆した感想や、自身の読書体験を通して伝えたい想いについて述べる。

- 謝辞:本書の執筆にあたり、協力してくれた人々への感謝の気持ちを述べる。

私の残生百冊リスト I~V

- 著者が残りの人生で読みたい100冊の本のリストを紹介する。

不東庵陶歴

これまでに開催した陶芸展の記録を掲載する。