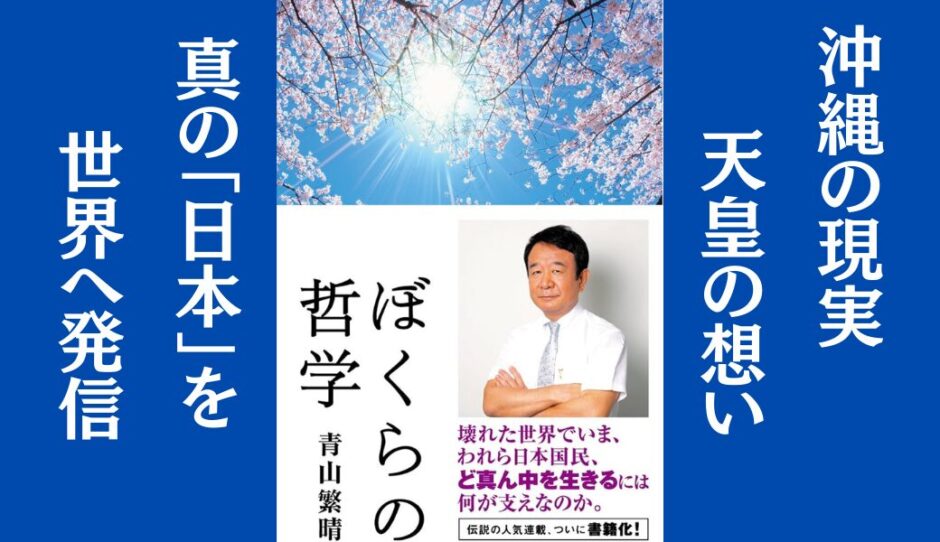

【祖国への憂い】青山繁晴氏が問う、日本人としての生き方とは?

2016年に出版された「ぼくらの哲学」(青山繁晴著、飛鳥新社)は、作家、独立総合研究所社長、そして参議院議員という多岐にわたる顔を持つ著者が、日本が直面する問題に真正面から向き合い、未来への道を切り開かんとする情熱あふれる一冊です。

【沖縄の真実】基地問題の根底に眠るもの

本書では、沖縄の問題が大きく取り上げられています。著者は、沖縄電力副社長(当時)の仲田和弘氏とのエピソードを紹介し、基地問題の根底にある沖縄の人々の複雑な感情を浮き彫りにします。基地があることで経済的な恩恵を受けている一方で、騒音問題など住民生活への影響も無視できません。仲田氏は、米軍ヘリの騒音による悪影響を懸念しながらも、辺野古への移設を進める矛盾を指摘されました。

さらに、元防衛事務次官の守屋武昌氏とのエピソードも印象的です。守屋氏は、生前、普天間基地問題について、基地の存在によって沖縄県に入る金額が年間5,829億円に上ると試算していました。基地撤去を訴える声がある一方で、巨額の経済効果に依存している現実も存在するのです。

【歴史認識の再考】天皇陛下の「お言葉」とメディアの歪曲

著者は、歴史認識についても重要な指摘を行っています。天皇陛下の「お言葉」が、一部メディアによって意図的に歪曲して伝えられていると批判しています。例えば、天皇陛下が「満州事変」という言葉を戦後初めて発言したかのように報じるメディアが多い中、実際には過去にも繰り返し戦争について言及されてきた事実を指摘しています。

メディアは、自分たちの主張に都合のいいように「お言葉」を切り取り、国民に誤った認識を植え付けていると著者は主張します。このようなメディアの姿勢は、沖縄問題における報道のあり方にも共通するものがあると言えるでしょう。

まとめ

青山繁晴氏は、混迷を深める国際情勢の中で、日本が進むべき道は「日米対等」な関係を構築することだと主張します。そのために必要なのは、日本人が自国の文化や歴史を正しく理解し、誇りを持つことだと訴えます。

「ぼくらの哲学」は、私たち日本人が、自国の歴史や文化、そして未来について深く考えるきっかけを与えてくれる一冊です。 政治に関心の高い人はもちろん、これからの日本を担う若い世代にもぜひ読んでいただきたい書籍です。

本の目次と要約

はじめに

- 「哲学」とは何か、生きるとは何かを考える。現代社会において、子供たちは小さな世界に閉じ込められ、生きる目的を見失っている。本書は、日本人の根底にある精神性を再認識し、未来への希望を見出すための道標となることを目指す。

序 章 にほんの哲学を世界にそっと送り出すとき

- 著者自身の幼少期の記憶から始まり、哲学とは何かを問い直す。現代社会の閉塞感、生きる目的を見失った子供たちの現状を憂い、日本人の根底にある精神性「自分のためではなく、人のために生きる」ことの大切さを説く。そして、その精神性を世界に発信していくことの重要性を訴える。

第一章 ぼくらの祖国に、たった今、必要なもの

- 2014年、衆議院選挙で自民党が圧勝し、公明党が議席を伸ばした結果、日本の安全保障政策が揺らいでいる現状を指摘する。著者は、民間人時代にアメリカ国防総省関係者と議論した際、「日本国民の生命が根底から覆される明白な危険がないと集団的自衛権は発動しない」という閣議決定に強い懸念を抱いたことを明かす。

第二章 動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し

- 2015年、インドのコルカタ大学で開催された国際会議での著者の講演内容を紹介。日本が世界に先駆けて発見した表層型メタンハイドレートの実用化が間近に迫っていること、そしてその技術を無償で世界に提供する考えを表明した。さらに、この発見によって、地球内部の活動が続く限り資源が供給される可能性があるという新しい事実を提示し、世界中の研究者に衝撃を与えた。

第三章 天皇陛下の語られる勅語をめぐって

- 今上陛下の「満州事変」に関する発言を、安倍政権への牽制と解釈する言説を批判する。マスコミが天皇陛下の政治利用をしている現状を指摘し、天皇陛下は現行憲法を擁護されている以上、改憲を掲げる安倍政権と矛盾するものではないと主張。

第四章 祖国の沖縄 その一

- 翁長沖縄県知事(当時)が、辺野古への基地移設を巡り、日本政府と対立している問題を取り上げる。沖縄県民の多くが、基地問題を「沖縄 対 本土」という構図で捉えている現状を指摘し、その背景には、沖縄戦後、日本国民を加害者と被害者に分けてきた教育があると分析。

第五章 祖国の沖縄 その二

- 沖縄経済の自立を目指す仲田氏とのゴルフを通し、普天間基地移設問題の複雑さを浮き彫りにする。著者は、基地移設によって、カヌーリゾートの上空を米軍機が飛行する可能性があると指摘。

第六章 祖国の沖縄 その三

- 沖縄戦で看護隊として動員され、自決を余儀なくされた白梅学徒隊の悲劇を取り上げる。著者は、白梅学徒隊の慰霊碑を訪れた際、生存者から「壕で同級生が自決したことを知っていたが、なかなか来ることができなかった」という言葉を聞き、深い衝撃を受けたことを告白する。

第七章 祖国の沖縄 その四

- 白梅学徒隊の慰霊碑への天皇皇后両陛下の行幸啓を実現するために、宮内庁と交渉した経緯を明かす。著者は、宮内庁長官との面会で「両陛下も白梅学徒隊の存在をご存じないのではないか」と切り込み、行幸啓の実現を強く求めた。

第八章 祖国の沖縄 その五

- 白梅学徒隊の慰霊碑への行幸啓が、沖縄県庁内部の妨害によって中止に追い込まれた経緯を明らかにする。著者は、仲井眞弘多知事(当時)から連絡を受け、妨害工作の事実を突き止める。

第九章 祖国の沖縄 その六

- 白梅学徒隊慰霊碑への行幸啓を妨害した県庁職員と対峙する。職員たちは「敷地内に無名の遺骨納骨堂と、個人の陸軍士官の墓があるため、行幸啓は難しい」と主張するが、著者はその主張を論破し、彼らが陛下の真意を理解しようとしない姿勢を厳しく批判する。

第十章 祖国の沖縄 その七

- 海上自衛隊の観艦式に参加し、護衛艦「いずも」に乗艦した際のエピソードを紹介する。日本の安全保障政策が、憲法解釈に縛られ、十分に機能していない現状を指摘。

第十一章 沖縄から世界へ 日本の出番

- パリ同時多発テロを機に、世界で「第三次世界大戦」が始まっていると警鐘を鳴らす。現代の戦争は、サイバー空間での戦闘やテロリズムによる攻撃など、見えにくい形で進行していると指摘する。

第十二章 女と男、変化をいかに生きるか

- フランスの極右政党「国民戦線」が勢力を拡大している現状を分析し、その背景には、EUの体制に対する不満や移民・難民問題への不安があると指摘する。

第十三章 ぼくらの目的地はどこにある

- 安倍首相の目指す「日米対等」の真意を読み解く。著者は、安倍首相と親交はないとしながらも、その外交政策の目的には共感すると明かす。

第十四章 祖国の沖縄 ふたたび

- 石垣島を訪れ、尖閣諸島を守る最前線の自衛隊員たちを激励する。著者は、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて、PAC3が配備される現場に立ち会い、日本の安全保障の現状を目の当たりにした。

第十五章 響き合う世界

- 世界各地でテロや紛争が頻発し、国際秩序が揺らぐ中で、日本文化の持つ普遍的な価値を再認識し、世界に発信していくことの重要性を訴える。

あとがき 事実を記すということ

本書に込めた思い、執筆の過程で生じた葛藤、そして盟友との別れについて赤裸々に綴る。

関連リンク

青山繁晴の道すがらエッセイ:頻繁に更新されており、読み応えのあるブログ。

青山繁晴チャンネル:チャンネル登録者58万人超の人気。動画本数も1300本を超える。

青山繁晴 X(Twitter):ブログ記事の紹介が多め。

青山繁晴 Instagram:リールが多め。街頭演説の日程告知もあり。