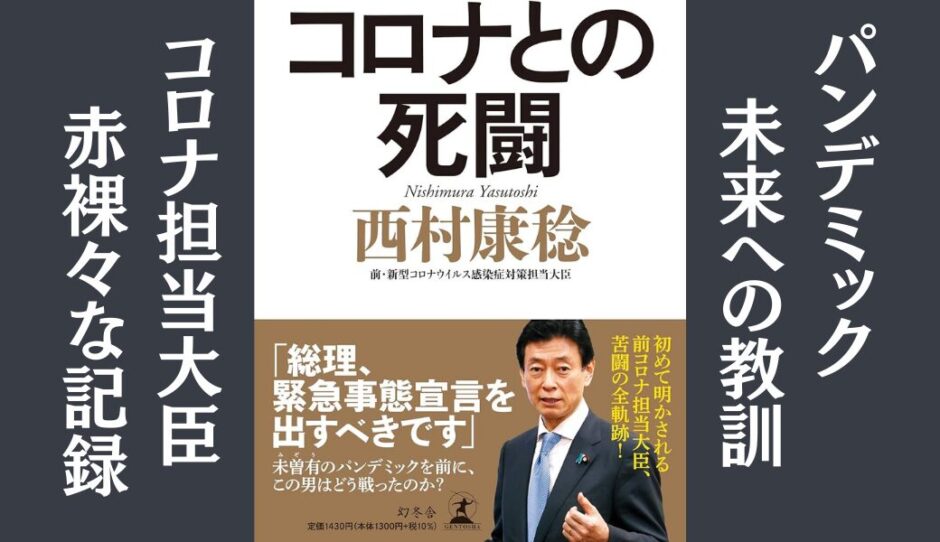

パンデミックとの闘いの記録:西村康稔著「コロナとの死闘」を読解する

2022年5月に発行された本書は、新型コロナウイルス感染症対策担当大臣として、未曾有のパンデミックに立ち向かった西村康稔氏による、578日間の戦いの記録です。

政治の舞台裏、専門家との白熱した議論、そして経済対策の苦悩など、普段目にすることのない生々しい現実が克明に綴られています。

初の緊急事態宣言発出の裏側

2020年4月7日、日本は初めての緊急事態宣言を発出しました。当時、一日あたりの新規陽性者数が100人、感染経路不明の割合が50%以上、感染者数が10日間で倍増、という3つの基準に基づき、まずは東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象としていました。しかし、全国への感染拡大を食い止めるため、政府は専門家の意見も踏まえ、わずか9日後の4月16日には、対象区域を全都道府県に拡大することを決定します。この間、西村氏は連日、当時の安倍晋三総理に専門家の意見や感染状況を報告し、迅速な意思決定を促していました。

感染状況の指標となる「ステージ」とは

本書では、感染状況を示す指標として「ステージ」という概念が繰り返し登場します。緊急事態宣言の発出の目安となるステージ4は、感染爆発のフェーズであり、医療現場の逼迫を防ぐためには、ステージ3の段階で強力な措置を講じて、感染拡大を抑制することが重要であると説かれています。

感染拡大と経済活動の両立

政府は、感染拡大防止と経済活動の両立を目指し、様々な対策を講じてきました。その柱となるのは、「医療の安定的な提供をできる体制を作る」「社会経済活動の維持と両立を図るための技術開発・社会実装を進める」「ワクチン・検査・飲み薬による対策の強化」の3点です。

特に、2021年7~9月期には、例年のトレンドよりも40兆円ぐらい預金額が増加したというデータも紹介されており、これは、政府が実施した一人一律10万円の特別定額給付金の効果が大きかったと分析されています。この給付金は、消費税5%分に相当し、野党からも「消費税を下げるべきだ」という声が出ていましたが、「『5%分を還元します』という言い方もできますね」と説明することで、当時の安倍総理の理解を得ることができました。

専門家との議論の舞台裏

本書では、専門家との議論の舞台裏も赤裸々に描かれています。特に、2021年4月、変異株「アルファ株」の流行により、感染が再拡大していた際、当初、政府は、4月5日から5月5日までの31日間、大阪、兵庫、宮城の3府県を対象に、「まん延防止等重点措置」を適用する方針を固めていました。しかし、西村氏は、専門家との議論の中で、変異株の感染力の強さを考慮し、より強い措置が必要であると判断。最終的に、政府は方針を変更し、4月25日から、東京、大阪、京都、兵庫に緊急事態宣言を発出することになりました。このような政府内部のせめぎ合いは、まさに緊迫感あふれる場面と言えるでしょう。

私たちが未来に向けてできること

本書は、単なる政治家の回顧録ではありません。パンデミックを通して浮き彫りになった日本の課題、そして未来に向けて私たち一人ひとりができることへの示唆に富んでいます。

西村氏は、ポストコロナの社会における日本の針路として、「令和ノミクス」の推進を提唱しています。特に、科学技術分野での活躍を目指す人材の育成を重要視し、理系分野に進む女性の割合を増やすための取り組みの必要性を訴えています。

「コロナとの死闘」は、日本の政治、経済、医療の最前線で何が起きていたのかを知るための貴重な記録です。

新型コロナウイルスという未曾有の危機を経験した私たちが、未来に向けて、どのような教訓を得て、どのように歩んでいくべきかを考えるきっかけを与えてくれる一冊と言えるでしょう。

本の目次と要約

コロナとの死闘 目次

第1章 五七八日間のコロナ大臣戦記

- (1)二〇二〇年四月、初の緊急事態宣言~開戦一〇〇日の模索の日々

2020年2月、新型コロナウイルス感染症対策担当大臣に就任した西村氏が、就任から緊急事態宣言発出までの100日間を振り返る。感染拡大の初期段階における政府の対応、専門家との議論、そして緊急事態宣言発出に至るまでの政治判断のプロセスが詳細に記されている。

- (2)感染対策と並行して経済対策の実施

初の緊急事態宣言下における経済対策として、国民への10万円給付、事業者への持続化給付金などの施策が実行された。本書では、給付額や給付対象をめぐる議論、迅速な給付を実現するための政府内の調整、そして支給開始後の課題などが詳しく述べられている。

- (3)二〇二〇年夏、感染再拡大~「感染は何度も繰り返す」が現実

緊急事態宣言解除後、感染が再拡大し、「感染の波」という概念が現実のものとなる。本書では、再拡大の原因分析、特に夜の街における感染拡大の実態と対策、そしてPCR検査の拡充に向けた政府と専門家のせめぎ合いなどが明らかにされる。

- (4)二〇二〇年冬、再び感染拡大~二〇二一年一月、二回目の緊急事態宣言へ

年末年始にかけて感染が再び拡大し、2度目の緊急事態宣言へと向かう過程が描かれる。本書では、忘年会・新年会シーズンにおける感染拡大防止に向けた政府の呼びかけ、医療現場の逼迫状況、そして緊急事態宣言発出の基準をめぐる議論などが展開される。

- (5)二〇二一年春、三回目の緊急事態宣言へ

変異株の出現により感染が急拡大し、3度目の緊急事態宣言発出に至るまでの緊迫した状況が記されている。本書では、変異株の脅威、医療現場の疲弊、そしてワクチン接種の遅れに対する国民の不安などが浮き彫りにされる。

- (6)二〇二一年夏の陣、四回目の緊急事態宣言へ

東京オリンピック・パラリンピック開催と重なる中、4度目の緊急事態宣言が発出される。本書では、オリンピック開催と感染対策の両立に向けた苦悩、経済活動とのバランス、そして国民の行動制限に対する「自粛疲れ」などが描写される。

第2章 ウィズ・コロナ、経済との両立へ ― 対策の三本柱

- ウィズ・コロナの時代への課題

新型コロナウイルスとの共存が求められる「ウィズ・コロナ」時代において、社会経済活動の維持と感染拡大防止の両立が重要な課題となる。本書では、ウィズ・コロナ時代における政府の目指す社会像、そしてその実現に向けた課題と展望が示される。

- 対策の三本柱~ワクチン・検査・飲み薬~

ウィズ・コロナ時代における感染対策の三本柱として、ワクチン接種、検査体制の強化、そして効果的な治療薬の確保が挙げられる。本書では、それぞれの施策の現状と課題、そして今後の展望について解説されている。

第3章 専門家との議論の舞台裏

- 尾身茂先生との出会い~「神のみぞ知る」発言の真相

新型コロナウイルス感染症対策分科会会長を務めた尾身茂氏との出会いから、緊密な議論を重ねてきた舞台裏が明かされる。本書では、尾身氏の専門知識やリーダーシップ、そして政府との率直な意見交換の様子などが描かれている。

- 感染状況の分析~西浦博先生とのデータに基づく議論

感染症対策の専門家である西浦博氏とのデータに基づいた議論を通して、感染状況の分析手法や予測モデルの限界などが明らかにされる。本書では、西浦氏の鋭い分析力、そして政府への積極的な提言などが紹介されている。

- 感染の予測・シミュレーションの実施

感染拡大の予測やシミュレーションの実施状況について、具体的なモデルや前提条件、そしてその限界などが解説される。本書では、予測の難しさ、そして政策決定における専門家の役割などが浮き彫りにされる。

第4章 コロナが問う日本の針路 ― 「令和ノミクス」の推進

- 「昭和」脱却のラスト・チャンス

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、日本社会の抱える構造的な問題を浮き彫りにすると同時に、変革のラストチャンスをもたらしたと説く。本書では、バブル崩壊後の経済停滞、国際競争力の低下、そして少子高齢化など、日本が直面する課題が改めて提示される。

- シリコンバレーで冷や汗をかいた

世界的なイノベーションの拠点であるシリコンバレーを視察した経験を通して、日本企業の課題や変革の必要性が示される。本書では、スタートアップ企業の躍進、大胆な事業再編、そしてダイバーシティの重要性などが強調される。

- トヨタを選んだアルゴリズムの第一人者「階段十段飛ばし」

人工知能の第一人者であるギル・プラット氏が、トヨタ自動車の研究所を選んだ理由から、日本企業の強みと弱みが分析される。本書では、トヨタの改善文化、そして大胆なイノベーションへの挑戦の必要性などが示唆される。

- 理系分野に進む女性を増やすには

科学技術分野における女性の活躍を推進するために、教育現場や社会における意識改革の必要性が訴えられる。本書では、理系分野に進む女性が少ない現状、そしてその要因と対策が考察される。

- 昭和から平成の「デフレマインド」「デフレの発想」を払拭する

長年にわたるデフレ経済によって根付いた「デフレマインド」からの脱却が、日本経済再生の鍵となると主張する。本書では、デフレマインドの弊害、そして賃上げや投資促進の重要性が強調される。

- 今こそ宿題返しの時 「変革のラストチャンス」

新型コロナウイルス感染症のパンデミックを乗り越え、新たな成長を実現するためには、これまで先送りされてきた課題に真正面から取り組む「宿題返し」が必要と説く。本書では、デジタル化、グリーン化、そして人材への投資など、「令和ノミクス」の具体的な方向性が示される。

終章 未来を 見据えて

- 国民一人ひとりの努力なくして未来はない

新型コロナウイルス感染症との闘いを通して得られた教訓を踏まえ、未来に向けて国民一人ひとりが積極的に行動を起こすことの重要性を訴える。本書では、政府の役割、そして国民の主体的な行動が未来を切り開く力となると締めくくられる。