アイデンティティと政治の狭間で沖縄問題を模索する

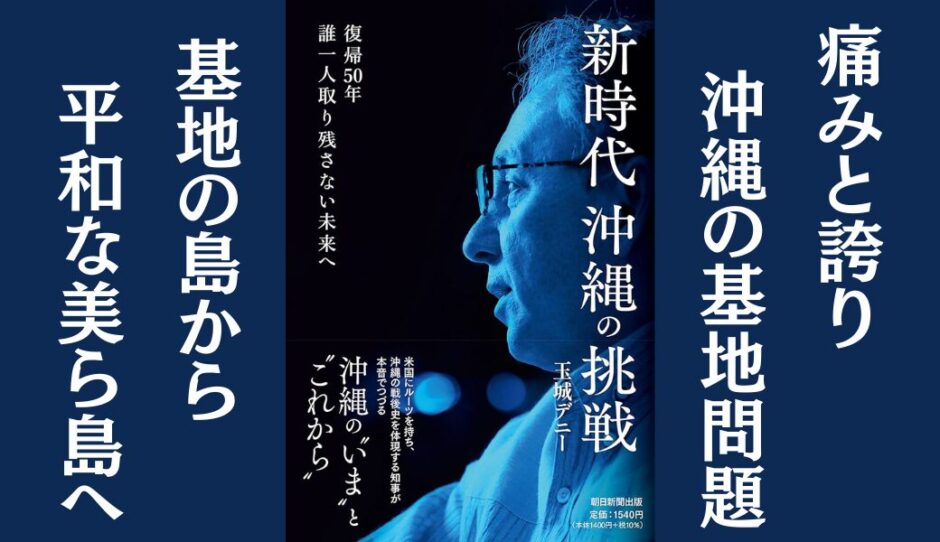

「新時代沖縄の挑戦 復帰50年 誰一人取り残さない未来へ」(朝日新聞出版)は、2022年に発刊された書籍です。著者は、沖縄県知事の玉城デニー氏。

本書は、玉城氏が幼少期に体験した米軍統治下の沖縄から、政治家としての道のり、そして沖縄県知事として現在も向き合い続ける基地問題への想いを、率直な言葉で綴った一冊です。

「基地の街」コザで育ち、「誰一人取り残さない」政治を志すまで

玉城氏は1959年、米軍基地の街として知られる沖縄市(旧コザ市)で、アメリカ人の父と沖縄人の母の間に生まれました。2歳から10歳までの間は、母親の友人の家で、実母を「アンマー」、育ての母を「おっかあ」と呼んで育ちます。複雑な生い立ちの中で、周囲の人々に支えられながら成長した経験が、「誰一人取り残さない」という政治姿勢の原点となっています。

「沖縄の心」を世界へ発信 ~平和への願いと基地問題への苦悩~

玉城氏は、沖縄戦の記憶を風化させてはならないと訴えます。毎年6月23日の「慰霊の日」には、戦争で犠牲になった方々へ黙祷を捧げ、平和への誓いを新たにすることが重要だと説きます。

一方で、沖縄県には、今もなお国内の米軍基地(米軍専用施設)の約7割が集中しています。玉城氏は、日米両政府に対し、基地負担の軽減を繰り返し求めてきました。2019年には、辺野古新基地建設に伴い、軟弱地盤の改良工事のために辺野古沿岸部への土砂投入が行われましたが、玉城氏は県民投票で示された「辺野古ノー」の民意を踏みにじるものだと強く反発しています。

沖縄の未来へ向けて ~豊かな自然と文化を活かす~

玉城氏は、基地問題だけでなく、沖縄の経済発展や文化振興にも力を入れています。沖縄の経済は、復帰時の約10倍に拡大しましたが、依然として基地依存型の状況が続いています。玉城氏は、観光・リゾート産業や情報通信関連産業など、自立型経済の構築を目指しています。

また、沖縄が誇る豊かな自然や文化を活かした取り組みも積極的に行っています。世界自然遺産に登録された「やんばる」の自然保護や、沖縄伝統空手の無形文化遺産への登録、エイサーや琉球舞踊など伝統芸能の振興など、玉城氏は沖縄の魅力を世界に向けて発信しています。

まとめ

玉城氏の半生と政治家としての軌跡を通して、沖縄が抱える歴史的背景や基地問題の現状を理解することができました。玉城氏の言葉からは、沖縄をより良い未来へ導きたいという強い責任感が伝わってきます。

基地問題の解決は容易ではありませんが、沖縄の未来を担う若者や、平和について考えたいと考える人におすすめの一冊です。

本の目次と要約

第1章 沖縄にとっての復帰50年

- 「慰霊の日」の決意:「ぬちどぅ宝」の精神と、沖縄戦の記憶、そして平和への願いについて解説する。

- 変わらぬ基地被害:復帰後も続く基地関連の事件・事故、騒音問題、環境汚染の現状を報告する。

- 「沖縄は、まだ戦後が終わっていない」:基地被害の実態を踏まえ、沖縄が置かれている現状を訴える。

第2章 私と沖縄戦後史

- 「おっかあ」と「アンマー」:沖縄で生まれ育った著者の生い立ち、そしてアメリカ人の父親について語る。

- 「お前は何がしたいの?」:高校卒業後の著者の進路、ラジオパーソナリティとしての活動、そして政治を志すきっかけについて述べる。

- 「翁長雄志」という存在:翁長前知事との出会い、政治活動への影響、そして翁長氏の死去による衝撃と決意について語る。

- 辺野古移設反対を訴え:翁長氏の遺志を継ぎ、知事選出馬を決意した経緯、選挙活動中の出来事、そして当選後の決意について述べる。

第3章 沖縄県知事としての挑戦

- 「誇りある豊かさ」の実現に向けて:沖縄県知事としての抱負、そして沖縄の未来に向けた3つの視点、具体的な政策について述べる。

- 辺野古新基地建設と民主主義:「世界一危険な飛行場」と呼ばれる普天間飛行場の現状、辺野古移設問題の歴史と問題点を指摘する。

- 「県から代案を出すべきだ」?:辺野古移設問題における政府との対立、対話を拒否する姿勢を批判する。

- 日米地位協定と基地神話の終焉:日米地位協定の不平等な構造、沖縄に集中する基地問題の解決にむけて、全国、そして世界への訴えかけについて述べる。

第4章 辺野古新基地建設と民主主義

- 「世界一危険な飛行場」:普天間飛行場の危険性、周辺住民への影響、そして事故発生時のリスクの高さを解説する。

- 私が辺野古移設に反対する理由:軟弱地盤、財政負担、環境破壊、普天間飛行場の危険性除去の遅延など、辺野古移設問題の論点を整理する。

- 対話をしない政府の姿勢:沖縄県側の訴えを無視し、辺野古移設を強行する政府の姿勢を批判する。

- 埋め立て承認手続きの問題点:沖縄県による埋め立て承認の撤回、それに対する政府の対応、法的な問題点、そして地方自治の観点からの問題提起を行う。

- この国の「民主主義」が問われている:沖縄県民投票の結果を無視する政府の姿勢、民主主義の危機を訴える。

第5章 日米地位協定と基地神話の終焉

- 日米地位協定の抑圧的構造:日米地位協定の不平等な条項、日本側の主権が制限されている現状を指摘し、抜本的な見直しを求める。

- 米軍基地を「50%以下」に:在日米軍専用施設における沖縄県の負担割合の高さ、基地問題解決に向けた具体的な数値目標を提示する。

- 「対話」による調和と解決を:政府に対し、沖縄県との対話、合意形成の重要性を訴える。

第6章 誰一人取り残さない社会へ

- 「ダイバーシティ」と「チムグクル」:多様性を重視する社会の実現、沖縄の伝統的な価値観である「チムグクル」の精神、そして共生社会の実現に向けての取り組みを紹介する。

- さまざまな魅力にあふれる島:沖縄の自然、文化、歴史、食など、多岐にわたる魅力を紹介する。

- 沖縄が持つ「ソフトパワー」の強み:沖縄独自の文化や価値観、そして世界自然遺産登録など、国際社会へのアピールポイントを整理する。

- 50年前と変わらない構造:復帰50年を経てもなお、沖縄県民に基地負担が集中している現状を指摘し、政府の責任を問う。

- 目指すべき「五つの将来像」:沖縄県の長期ビジョン、持続可能な社会の実現に向けた具体的な目標、施策について解説する。

沖縄の未来のために

- 平和で豊かな島へ:沖縄が抱える課題を克服し、平和で豊かな島を実現するために必要なこと、そして未来への希望を語る。

おわりに

著者からのメッセージ:沖縄の未来に向けて、県民一人ひとりができること、そして共に歩むことの大切さを訴える。