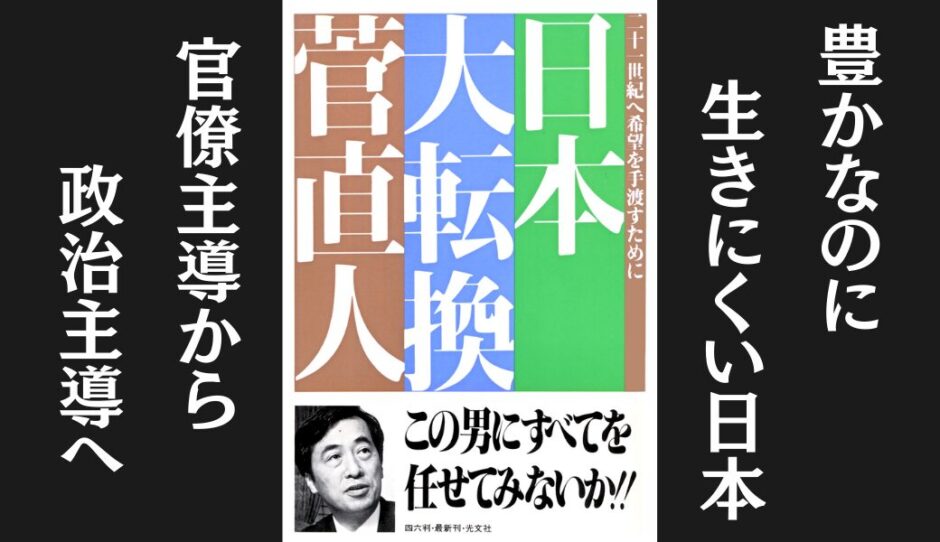

官僚主導型政治からの脱却を訴える菅直人氏の改革への情熱! – 「日本大転換」 1996年刊行 –

「日本大転換」(菅直人著、光文社、1996年刊行)は、当時、新進党所属の衆議院議員であった菅直人氏が、日本の政治、経済、社会のあり方について、自身の経験を踏まえながら持論を展開した一冊です。

若き日の菅氏が目にした社会問題 – 東京と地方の格差、公害問題 –

1947年生まれの菅氏は、高校2年生の時に家族と共に山口県宇部市から東京へ引っ越してきました。宇部市は当時、一大工業地帯として栄えていましたが、その一方で深刻な公害問題を抱えていました。菅少年は、工場の煙突から排出される粉塵が原因で、空が真っ白になるのを目の当たりにしています。東京へ引っ越し、父親が宇部市の家を売却し、三鷹に家を購入した際、家の広さは半分になったにもかかわらず、価格は10倍もしたことに衝撃を受けました。この経験から「東京の土地は高い」という社会への問題意識を抱くようになったと述べています。

バブル崩壊後の日本が抱える課題 – 経済停滞と「暮らしにくさ」-

本書が出版された1996年は、バブル崩壊後の日本で経済の停滞が深刻化し、将来への不安が広がっていた時代でした。菅氏は、当時の日本が抱える問題を「豊かだが、暮らしにくい」という”奇病”と表現しています。その原因として、国際的に見て異常な高さであった地価問題を挙げ、バブル期には「日本の土地を全部売れば、日本以外の地球の土地を全部買えて、なおかつお釣りが来た」と、その異常さを強調しています。

日本経済の構造改革 – 規制緩和の必要性を訴える –

菅氏は、バブル崩壊後の日本経済の再生には、大胆な規制緩和による産業構造の転換が必要であると主張しています。当時の日本には約1万1000もの公的規制が存在し、新規産業の成長や、既存産業への新規参入を阻害する大きな要因となっていました。

規制緩和の具体例として、水道工事の例を挙げています。それまで水道工事は、市町村が指定した業者しか請け負うことができませんでした。しかし、この規制を緩和し、一定の基準を満たせば誰でも水道工事に参入できるようにしました。その結果、新規参入が増え、価格競争も促進され、国民にとってより利用しやすいものになったと述べています。

政治改革への提言 – 官僚主導から政治主導へ –

菅氏は、硬直化した日本の政治システムにもメスを入れ、官僚主導から政治主導への転換を訴えています。[7] 特に、莫大な税金の支出を伴うODA(政府開発援助)のあり方を問題視し、その実態調査を独自に行うべきだと主張しました。[8] しかし、当時の国会には、ODAについて独自に調査する機能もシステムも存在せず、[9] 結局、行政任せの状態であったことを批判しています。[9]

政治家としての原点 – 市民運動から国政へ –

菅氏は、大学卒業後、特許事務所に勤務する傍ら、市民運動に参加するようになりました。1973年、26歳の時に、日本の婦人運動の草分け的存在であった市川房枝氏と出会い、翌年の参議院議員選挙に市川氏を擁立することを決意します。当時、市川氏は81歳という高齢で、「もう後 は若い人に譲りたい」と立候補を渋っていましたが、菅氏を含む若者グループの熱心な説得により、立候補を決意しました。

選挙活動を通して – 若者グループの奮闘と「市民ゲリラ」-

市川氏の選挙活動は、資金も人員も限られた中、菅氏を含む若者グループが中心となり、手探りで進められました。選挙資金は、カンパやアルバイトで賄い、有名な作家である有吉佐和子氏も応援に駆けつけました。結果は、市川氏が全国区で2位となり当選。菅氏はこの選挙を通して、政治の仕組みや、選挙の重要性を肌で感じることになりました。

「否定論理」からの脱却 – 具体的な政策提言 –

菅氏は、バブル崩壊後の閉塞感を打破するためには、「否定論理」から脱却し、具体的な政策を提言していくことが重要だと考えていました。

例えば、少子化対策として、出産育児一時金の増額を提案しています。当時、この一時金は、子ども1人あたり10万円でしたが、フランスでは、子ども2人目から支給される金額が大幅に増額される制度がありました。菅氏は、同様の制度を日本でも導入することで、出生率の向上を図ることができると考えました。

政治家として、そして一人の人間として – 高杉晋作に重ねた「人生唯一度」の精神 –

菅氏は、自らの政治姿勢を、明治維新の立役者の一人である高杉晋作に重ね合わせています。高杉晋作の座右の銘であった「人生唯一度」という言葉は、菅氏自身の座右の銘でもあり、「限られた人生の中で、自分の信念に基づいて、世の中のために尽くす」という強い決意を表しています。

まとめ

「日本大転換」は、バブル崩壊後の閉塞感が漂う1996年に書かれた本ですが、菅氏の政治に対する熱い想いと、具体的な政策提言は、現代においても通じるものがあります。 特に、官僚主導型政治の弊害や、政治主導の必要性を訴える部分は、現在の日本社会においても重要な論点であり、多くの読者に問題提起を投げかけています。

本書は、政治や社会の仕組みに関心のある方、また、菅氏の政治家としての原点を知りたい方におすすめです。

本の目次と要約

第1章 いま、何を変えるべきか

- 豊かなのになぜ暮らしにくいのか?:高度経済成長を遂げた日本が抱える、生活の質に関する問題を提起する。

- イギリス病と特殊な先進国病:イギリス病を例に挙げ、日本が抱える問題は従来の先進国病とは異なる特殊なものであると分析。

- 生活重視への政策転換を:これまでの産業重視政策から脱却し、国民の生活の質向上を重視した政策への転換を訴える。

- 「小さな政府」議論の不毛さ:小さな政府と大きな政府の議論は、現代の日本の政策課題を表現するには不十分であると指摘。

- 「小さな中央政府と充実した地域福祉」を:中央集権的な行政システムを見直し、地方分権と地域福祉の充実を主張。

- 福祉は輸出商品にならない:福祉は経済成長の阻害要因ではなく、内需拡大を通じて経済活性化につながると説明。

- 日本をダメにするマイナスシーリング予算:日本の国家予算編成における問題点として、マイナスシーリング方式を批判。

- 縦割り予算から事業別予算へ:非効率な縦割り予算を改め、事業ごとに予算を編成する事業別予算への転換を提案。

- 「省庁再編」と「権限の再分配」を:中央省庁の再編と権限の再分配を通じて、効率的かつ生活重視の行政システムを構築する必要性を訴える。

第2章 変われ!官僚

- 官僚は「頭がいい」分、間違えると怖い:官僚機構は高い能力を持つ一方で、一度間違えるとその影響は甚大であると指摘。

- 官僚は「国」のために働いていない:各省庁は省益を優先する傾向があり、必ずしも国益と一致していないと批判。

- 官僚の評価は省益への粘り度:官僚の評価システムが、省益追求を助長していると指摘。

- 社会大変化、されど官僚は変わらない:社会構造が大きく変化する中で、官僚機構は旧態依然とした体制を維持していると批判。

- 霞が関が信じない、三つのこと:官僚は「市場経済」「地方行政」「国民」を信頼していないと指摘。

- 日本の農業を根本からダメにした「官」の規制:農業分野における過剰な規制が、新規参入を阻害し、農業の衰退を招いていると批判。

- 規制撤廃への反論への反論:規制撤廃に反対する官僚の主張を論破し、規制緩和の必要性を訴える。

- 「地方を信じない」その本音:地方分権に反対する官僚の本音は、地方行政への不信感にあると指摘。

- 役人たちは何が怖いのか:情報公開を拒むなど、官僚は自分たちの権力や立場が脅かされることを恐れていると分析。

- 国民を信じない官僚は国会議員も信じない:官僚は国民だけでなく、国会議員に対しても情報を隠蔽する傾向があると批判。

- 霞が関は危機的な三大成人病にかかっている:霞が関の官僚は、「前例主義」「事なかれ主義」「縦割り主義」という三大成人病にかかっていると指摘。

- 私は「省益文化」をこうやって壊す:官僚機構の改革に向けて、「政治主導」「情報公開」「国民参加」の重要性を強調する。

第3章 強くなれ!国会議員

- 莫大な税金ODAの支出を役人に任せるな:ODA事業における問題点として、官僚主導による非効率な運用を批判。

- 国会に調査権はないに等しい:国会の調査権は制度上、十分に機能していないと指摘。

- 役所の植民地と化した国会:官僚出身の議員が多いことなどから、国会は官僚機構の影響下に置かれていると批判。

- 国会に行政監視委員会を:行政のチェック機能を強化するために、国会に行政監視委員会を設置することを提案。

- 会計検査院をモデルにした第三者機関を:会計検査院をモデルとした独立性の高い第三者機関の設立を訴える。

- 誰がチェックするのか。それは国民を代表する国会だ:行政のチェックは、国民を代表する国会の重要な責務であると強調。

- まずは改革を進めるための改革を:特殊法人改革の経験を踏まえ、行政改革を進めるための制度改革の必要性を訴える。

- 官僚は国民の代表であることを忘れている:政治主導の行政改革を実現するために、官僚は国民の代表である政治家の指示に従うべきだと主張。

第4章 働け!大臣

- 薬害エイズ問題でわかったこと:薬害エイズ問題を通じて、官僚機構の情報隠蔽体質や責任逃れの体質が明らかになったと指摘。

- 「章レベータ」は資料隠しの常套手段:官僚は重要な資料を隠蔽するために、さまざまな手段を用いると告発。

- 永田町では情報が命:政治の世界では情報が重要であり、情報収集能力が政治家の能力を左右すると説明。

- 薬害エイズ問題早期解決のための三党合意:薬害エイズ問題の早期解決に向けて、与野党が合意形成を図るべきだと訴える。

- 三党合意は橋本政権の「憲法」:与野党が合意した内容は、政権運営の基盤となる重要な約束であると強調。

- 大臣の仕事は責任を取ることだけ?:従来の自民党政権下では、大臣は官僚の決定に責任を負うだけの存在であったと批判。

- これからの大臣は官僚をリードする:これからは、大臣がリーダーシップを発揮し、官僚を指導していくべきだと主張。

- 大臣人事のあり方を問う:大臣人事は適材適所で行われるべきであり、政治的な思惑で決定されるべきではないと批判。

- 官僚の書いたシナリオ通りに動く大臣たち:従来の大臣は、官僚が作成した政策を実行するだけの存在であったと指摘。

- 官僚機構を動かす「大臣の七つ道具」:官僚機構を動かし、政治主導の行政を実現するための具体的な方法を提示。

第5章 私はなぜ政治家をしているのか

- 原点はハックスリーの未来小説:政治家を志した原点は、オルダス・ハックスリーの未来小説『すばらしい新世界』であると語る。

- 科学技術の進歩と人間の幸福:科学技術の進歩は、必ずしも人間の幸福につながるとは限らないという問題意識を表明。

- 大学紛争と市民運動:大学紛争や市民運動への参加を通じて、政治への関心を高めていったと振り返る。

- 「弁理士」という仕事を選んだ理由:大学院修了後、特許事務所に就職し、弁理士の資格を取得した経緯を説明。

- 市川房枝さんとの出会い:参議院議員の市川房枝氏との出会いが、政治家としての道を歩み出すきっかけとなったと語る。

- 初めての立候補:昭和51年の衆議院選挙に、東京7区から立候補した経緯を説明。

- 「田中角栄VS菅直人」という選挙戦略:選挙戦では、当時の首相・田中角栄氏を相手に、金権政治批判を展開した。

- 落選と挫折、そして再挑戦:結果は次点で落選したが、政治活動を続ける決意を新たにしたと語る。

- バブルの時代は土地基本法の原案づくりに没頭:3期目の当選後、土地問題に関心を持ち、土地基本法の原案づくりに取り組んだ。

- 「政治改革」こそ政治の使命:政治改革の必要性を痛感し、「制度改革研究会」を立ち上げた。

- 細川連立内閣への参加:細川護熙氏を首班とする非自民連立政権に参加し、政治改革の実現を目指した。

第6章 二〇一〇年に向けて

- 経済問題で政治のできる第一の仕事は規制緩和:日本経済の再生に向けて、規制緩和が最重要課題であると強調。

- はたして、バブルはつぶしすぎたのか:地価高騰は是正されるべきであり、バブル崩壊は経済不況の原因ではないと反論。

- すべての担当省庁が失敗してきた土地政策:これまでの日本の土地政策は、失敗の連続であったと批判。

- オークション状態での地価法則:需要と供給のバランスが崩れた土地市場では、地価が異常な高騰を招くと指摘。

- 幻の都知事選挙の公約:都知事選挙への立候補を検討していた際に構想した、東京の都市計画に関する政策を披露。

- 働きやすい都市より住みやすい都市へ:利便性や効率性を重視した都市開発ではなく、住みやすさを重視した都市計画を提案。

- 国民の負担を増やさずに社会保障の質を上げる法:社会保障制度改革の目標は、「国民負担の抑制」と「サービスの質向上」であると提示。

- 老年医療と介護問題は、お金よりも知恵:高齢者医療や介護問題の解決には、制度の工夫や政策誘導が重要であると説く。

- 出生率の低下を食い止める法:少子化対策の必要性を訴え、フランスやスウェーデンの事例を紹介。

- 「国民負担率」という言葉の危うさ:国民負担率の議論は、社会保障給付水準とセットで行われるべきだと指摘。

- 日本のPKO活動のあり方:国際貢献のあり方について、日本は独自のPKO活動を行うべきだと主張。

- 日本の国際貢献はこうありたい:日本は、資金援助だけでなく、人的貢献を通じて国際社会に貢献していくべきだと訴える。

- 核独占クラブの国連常任理事国入りは国益に反する:国連安保理常任理事国入りを目指すのであれば、核兵器廃絶を訴えていくべきだと主張。

- おわりに ―現代の奇兵隊を目指して:国民一人ひとりが政治に参加し、よりよい社会を築いていくことの重要性を訴える。