霞が関の常識を覆す、デジタル庁の舞台裏!

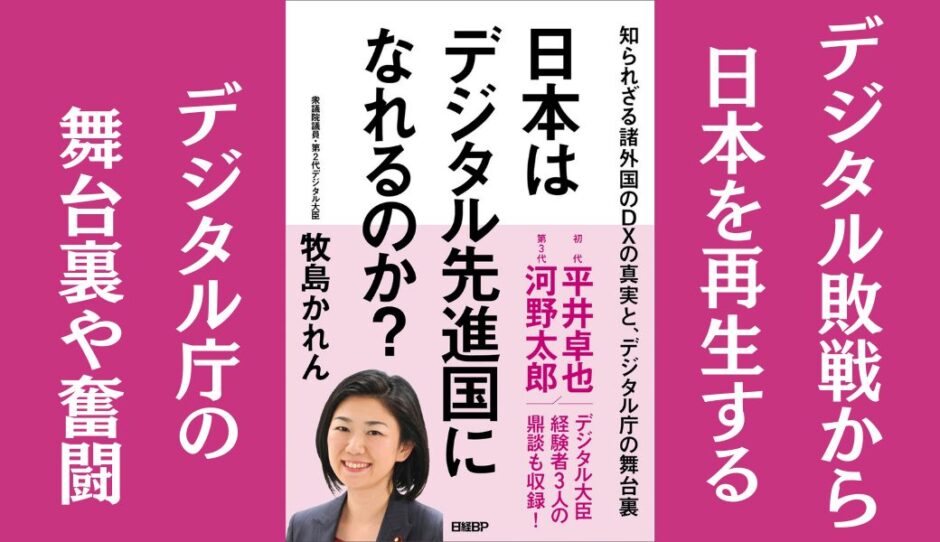

2023年に出版された、牧島かれん氏による「日本はデジタル先進国になれるのか」。2代目デジタル大臣を311日間務め上げた牧島氏が、デジタル庁の舞台裏や、日本が直面するデジタル化の課題と可能性を率直に綴った一冊です。本記事では、本書の内容を具体的なエピソードや数字を交えながら紹介します。

デジタル庁設立秘話と、霞が関の壁

本書では、デジタル庁設立までの道のりが詳細に記されています。初代デジタル大臣、平井卓也氏の尽力により、デジタル庁設置法案を含む6つの法案が成立。デジタル庁は2021年9月1日に、約600人の職員で船出しました。当時のデジタル化への認識のギャップや、霞が関特有の慣習との戦いなど、困難な道のりであったことが伺えます。特に印象的なのは、平井氏がデジタル庁のオフィスを霞が関ではなく、虎ノ門ヒルズ(19階、20階)に設置することを決断したエピソードです。これは霞が関の旧態依然とした体質から脱却し、民間企業と連携しやすい環境を作るという強い意志の表れでした。

日本のデジタル化の現状と、世界との比較

日本のデジタル化は「遅れている」と叫ばれて久しいですが、本書では客観的なデータに基づいて日本の現在地が示されています。例えば、「IMD世界デジタル競争力ランキング2021年版」では日本は63カ国中28位。国際経験やデジタルスキルへの意識の低さが課題として挙げられています。一方で、「国連電子政府ランキング」では、2021年は193カ国中14位と健闘。オープンデータへの取り組みや、国民との対話促進などが評価されています。これらの結果から、日本はポテンシャルを持ちながらも、意識改革や人材育成など解決すべき課題を抱えていることがわかります。

デジタル田園都市国家構想と、地方創生の可能性

本書では、デジタル技術を活用した地方創生にもページが割かれています。「デジタル田園都市国家構想交付金」では、地域課題の解決や魅力向上に取り組む約700の団体が採択されました。北海道更別村は、人口3,000人強でありながら、高齢化社会に対応したウェルビーイングサービスの導入など、先進的な取り組みが評価されています。これらの事例は、デジタル化が地方の課題解決に繋がる可能性を示唆しています。

デジタル化の未来:人間らしさを失わない社会の実現へ

著者は、デジタル化の目的は、単なる効率化ではなく、「人間らしさ」を重視した社会の実現にあると説きます。例えば、AIスーツケースの実証実験では、視覚に障害のある方が目的地まで安全に移動できる社会の実現を目指しています。また、デジタル推進委員として活躍する87歳の若宮正子さんの例は、高齢者がデジタル化の恩恵を享受できる社会の可能性を示しています。

まとめ

本書は、日本のデジタル化の現状と課題、そして未来への希望を、具体的なエピソードや数字を交えながら分かりやすく解説しています。デジタル庁の取り組みや、地方創生の事例、人間らしさを重視したデジタル化など、多岐にわたる内容でありながら、一貫して「国民一人ひとりがデジタル化の当事者意識を持ち、共に未来を創造していくことの重要性」を提言さrています。

特に、デジタル化の現状や課題を知りたいビジネスパーソン、行政関係者、そして日本の未来を担う若者世代にぜひ読んでいただきたい内容となっています。

デジタル化に関心のある幅広い層におすすめできる一冊です。

本の目次と要約

まえがき

- 日本はデジタル化で遅れているのか?という問いに対する考察。

- デジタル庁設立から現在までの進捗や直面する課題、そして2025年のビジョンについて概説。

- 本書の目的、対象読者、構成、内容について紹介。

第1章 デジタル庁のミッション・ビジョン・バリュー

- 霞が関では珍しい、ベンチャー企業的な手法で組織作りが行われたデジタル庁設立の舞台裏を紹介。

- 「誰一人取り残さない」というコンセプトや、ユーザー視点のサービス提供について解説。

第2章 日本のデジタル化の現在地

- デジタル庁設立以前から取り組まれてきた日本のデジタル化の歩みを振り返りつつ、現在の課題について考察。

- 世界デジタル競争力ランキングや国連電子政府ランキング等のデータから、日本のデジタル化の現状を分析。

- デジタル化の成功例としてデンマークの電子政府の取り組みを紹介し、日本との比較を通して課題を浮き彫りにする。

第3章 こんなところにあった、日本の強み

- デジタル先進国との比較を通して見えてきた、日本の強みについて解説。

- 先進国のデジタル化の悩みは共通していることを、各国の大臣との対話を通して明らかにする。

- 日本発のコンセプトである「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)」や、サイバーセキュリティ対策における日本の優位性について解説。

- 日本の強みを活かしつつ、デジタル化を推進していくことの重要性を強調する。

第4章 DXを阻む難敵に「アジャイル」で立ち向かう

- デジタル化を進める上で重要な「データの標準化」について解説。

- データ形式の統一や標準化の重要性を、具体的な事例を交えながら説明する。

- 「ベース・レジストリ」の概念や、住所・所在地データの標準化に向けた取り組みを紹介。

- 「漢字問題」「フリガナ問題」といった日本特有の課題や、データ連携の重要性を解説する。

- 行政における「無謬性神話からの脱却」の必要性と、EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング)の重要性を解説。

第5章 デジタル大臣鼎談

- 初代デジタル大臣の平井卓也氏、2代目牧島かれん氏、現大臣の河野太郎氏の3人がデジタル庁の組織作りや今後の展望について語り合う。

- デジタル庁設立時の苦労や、組織文化、人材確保、各省庁との連携など、多岐にわたるテーマについて意見交換。

- デジタル庁が目指す未来の社会像や、デジタル化によって実現する未来の社会について議論を深める。

第6章 理想とするデジタル社会とは?

- デジタル化によって実現する社会は、誰のための社会であるべきかという問いに対する著者の考えを提示。

- デジタル技術によって「できる人」と「できない人」の分断を生んではならないという信念のもと、具体的な事例を紹介。

- AIスーツケースの開発者である視覚障害者の浅川智恵子さんや、80歳を超えてiPhone用ゲームアプリ開発を始めた若宮正子さんなど、デジタル化によって人生の可能性を広げた人々のエピソードを紹介。

- 誰もがデジタル化の恩恵を受けられる社会の実現に向けて、デジタル推進委員の活動や、デジタルを活用した地域活性化の取り組みについて解説。

- ひきこもりやニート状態にある若者を対象としたサイバーセキュリティ人材育成プログラムなど、デジタル化が社会課題の解決に貢献できる可能性について言及。

第7章 日本はどこまで行きますか?

最後に、本書のまとめとして、著者がデジタル庁で働く中で感じたことや、今後のデジタル化への期待、そして読者へのメッセージを込めた後書きで締めくくる。

マイナポータルの改善、医療DX、教育DX、防災DXなど、具体的な分野におけるデジタル化の展望について解説。

各分野におけるデジタル化の現状と課題、そして未来への展望を提示することで、読者にデジタル化がもたらす未来への期待感を与える。

中小企業のDX化やスタートアップ支援の重要性についても言及し、デジタル化による経済活性化の可能性を示唆。