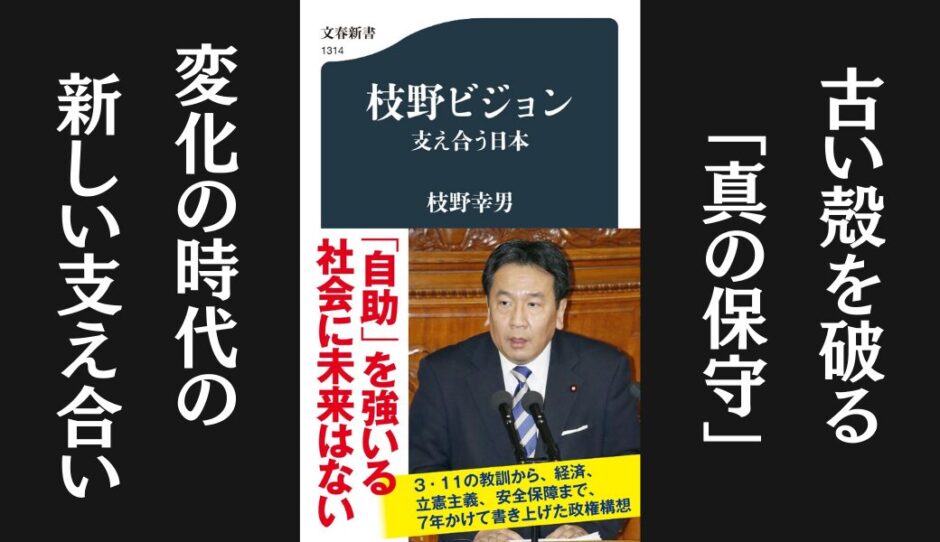

枝野幸男氏の著書「枝野ビジョン 支え合う日本」を読みました。

本書は、単なる政策集ではなく、枝野氏の政治理念や哲学、そして未来への希望が込められた一冊となっています。特に印象的なのは、1964年生まれの枝野氏が、自身の世代が経験してきた社会の変化を振り返りながら、未来への危機感を率直に語っている点です。

枝野幸男氏の政治観に興味のある方には、ぜひご一読をおすすめします。

「豊かさ」から「支え合い」へ:変化の時代における新しい社会のビジョン

2020年、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、私たちの社会に大きな変化をもたらしました。これまで当然と思われていた「豊かさ」や「効率性」を追い求める社会システムは、大きな岐路に立たされています。

本書「枝野ビジョン 支え合う日本」は、立憲民主党代表の枝野幸男氏が、このような時代認識を背景に、これからの日本社会が進むべき道を、自身の政治経験や具体的な政策提案を交えながら示したものです。

「効率性重視」のひずみ:コロナ禍が浮き彫りにした日本の課題

枝野氏は、現在の日本社会が抱える問題の根底に、「効率性」を偏重した経済システムと、それに伴う「自己責任」の強要があると指摘します。

例えば、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、医療現場は深刻な人手不足に陥りました。これは、医療という「命を守る」サービスに対して、これまで「効率化」の名の下に、人員や予算が削減され続けてきた結果です。

また、感染拡大防止のために必要なマスクや防護服が不足したことも記憶に新しいですが、これも、価格競争を優先した結果、海外生産に依存したことが原因です[2]。

「自己責任」の先にあるもの:社会の分断と連帯の喪失

さらに、枝野氏は、自己責任社会の行き過ぎが、社会の分断を生み、人々の連帯を阻害していると警鐘を鳴らします。

例えば、生活困窮者に対する自己責任論は、生活保護を利用する人へのバッシングを生み出し、必要な支援が届かない状況を生み出しています。

また、子育てや介護の負担が女性に偏っている現状を放置したまま、自己責任の名の下に家族に負担を押し付けようとすれば、女性の負担はさらに増大し、社会全体にとっても大きな損失となります。

「支え合い」と「分かち合い」:新しい社会のキーワード

では、このような状況を打開し、人々が安心して暮らせる社会を実現するためには、どうすれば良いのでしょうか。枝野氏は、その答えとして「支え合い」と「分かち合い」というキーワードを提示します。

かつての日本社会には、家族や地域社会における相互扶助の精神がありました。しかし、都市化や核家族化が進んだ現代において、そうした伝統的な支え合いの仕組みは、もはや十分に機能していません。

そこで、枝野氏が提唱するのが、政府による社会全体の支え合いのシステムです。これは、従来の「弱者」を救済するという発想ではなく、社会全体で豊かさや痛みを分かち合い、誰もが安心して暮らせる社会を目指そうというものです。

「支え合う社会」を実現するために:具体的な政策提案

枝野氏は、具体的な政策として、以下のような提案を行っています。

- 内需拡大による経済政策: 低所得者層への給付や教育費負担の軽減など、需要を喚起することで、経済成長と社会保障の充実の両立を目指します。

- 中小企業・小規模事業者への支援: 大量生産から少量多品種生産への転換を支援することで、国際競争力を強化し、雇用創出につなげます。

- 自然エネルギー・環境立国への挑戦: 原子力発電からの脱却を図り、再生可能エネルギーへの転換を推進することで、安全で持続可能な社会を実現します。

- 「機能する政府」へのアプローチ: 行政サービスの充実や地方分権の推進など、国民のニーズに的確に対応できる政府を目指します。

まとめ

枝野氏が描く「支え合う社会」は、一朝一夕に実現できる社会ではないかもしれません。しかし、私たちは長い歴史の中で、幾度となく困難を乗り越え、世界に誇るべき社会を築き上げてきました。そして今、私たちは再び、新しい時代の扉を開こうとしています。

本書は、政治に関心の高い人だけでなく、これからの日本社会を担う若い世代、そして、現在の社会システムに閉塞感を抱えているすべての人におすすめの一冊です。

本の目次と要約

第1章 「リベラル」な日本を「保守」する

この章では、日本の政治思想における「保守」の概念を考察し、その本質と歴史的変遷を分析する。特に、戦後日本の「保守本流」と「リベラル」の親和性に着目し、吉田茂を例に挙げながら、両者の相互作用を明らかにする。さらに、憲法9条の成立過程を分析し、平和主義が日本の伝統と歴史に根ざしていることを論じる。

第2章 立憲民主党結成に至る道筋

この章では、著者が立憲民主党を結成するに至るまでの政治的軌跡をたどる。1992年の政界進出から、経験不足が露呈した民主党政権、そして東日本大震災での教訓を通じて、著者が何を考え、何を感じてきたのかを振り返る。

第3章 新型コロナウイルス感染症が突きつけた日本の課題

この章では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを契機として顕在化した日本の社会経済構造の問題点と課題を分析する。特に、効率性偏重の経済体制、過度な自己責任論、そして行政の脆弱性がもたらした危機的状況を具体的に示す。

第4章 そもそも日本は今、どこにいるのか?

この章では、近年の日本社会が直面する大きな変化として、人口構造の変化とグローバル化の進展を取り上げる。特に、人口減少が社会経済システムに及ぼす影響と、グローバル化による競争激化がもたらす課題を分析する。

第5章 新自由主義の限界

この章では、バブル崩壊後の日本経済が低迷から脱却できない原因を、新自由主義政策の限界という観点から分析する。特に、アベノミクスの「三本の矢」の効果と限界を検証し、その問題点を指摘する。

第6章 近代化の先にある社会の理念

この章では、物質的な豊かさではなく、「支え合い」と「分かち合い」を基盤とした新たな社会の理念を提唱する。特に、高齢化社会における「安心」の重要性と、若者が求める雇用と子育ての不安解消の必要性を訴える。

第7章 「支え合い」の社会における経済

この章では、「支え合い」を基盤とした経済政策の具体的な内容を提示する。特に、内需拡大を柱とした経済政策、賃金底上げと雇用安定、そして教育や医療・介護への投資の重要性を説く。

第8章 これからの成長の芽はどこにあるか?

この章では、グローバル化の進展と人口減少が進む中で、日本経済が持続的な成長を遂げるために必要な産業政策の方向性を提示する。特に、大量生産から少量多品種生産への転換、中小企業・小規模事業者への支援、そして再生可能エネルギーへの転換の重要性を説く。

第9章 「機能する政府」へのアプローチ

この章では、「支え合い」と「分かち合い」を基盤とした社会を実現するために、政府がどのような役割を果たすべきかを論じる。特に、行政の効率化と透明性の向上、社会保障制度の充実、そして地方分権の推進の重要性を説く。

第10章 支え合う社会のためのいくつかの視点

この章では、「支え合い」と「分かち合い」を基盤とした社会を実現するための具体的な政策課題について考察する。特に、財源確保、地方分権、一次産業の多面的価値、そして外交・安全保障政策について論じる。

第11章 地に足の着いた外交・安全保障

この章では、現実的な外交・安全保障政策の必要性を訴え、日米同盟を基軸としつつも、対等な関係の構築を目指すべきだと主張する。特に、沖縄の基地問題や集団的自衛権の議論を取り上げ、現実的な視点から問題点を指摘する。